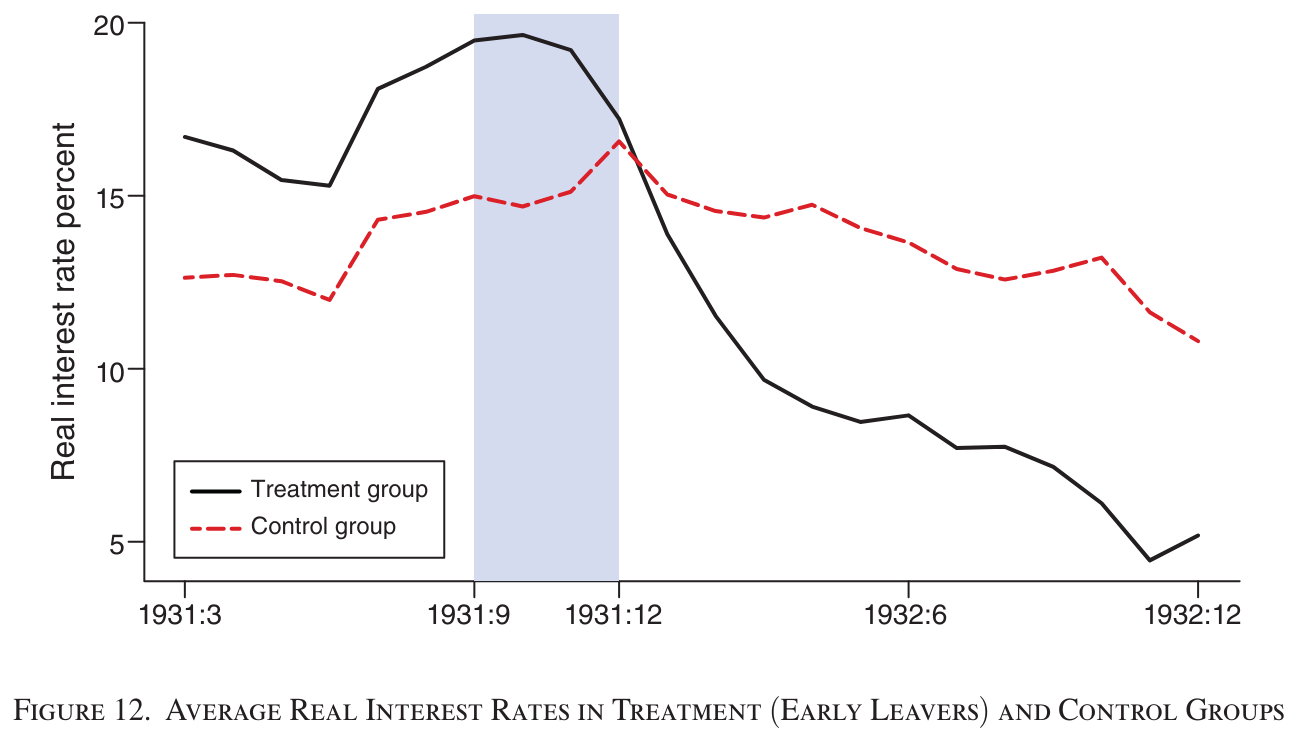

「○○が××を引き起こした」 日常会話では、「○○のせいで××になった」とか、「○○が××の原因だ」とか、「○○が××を引き起こした」といった発言を、私たちはかなり気軽に行っています。 上の鍵括弧内のような発言は、因果関係を主張しているものです。○○という原因があったから、××という結果が起きたのだ、という関係ですね。 しかし、もしもわずかなりともアカデミックな、あるいは厳密な議論を要する場にいるならば、因果関係という語には極めて慎重にならなければなりません。 さもなくば、あなたのもとに「ドーモ、トウケイ・ガクシャです。素人質問で恐縮なのですが……」とニンジャがエントリーしてくることになるでしょう。コワイ! そんな恐ろしいニンジャを避けるために、今回は因果関係の話をしましょう。 ……なお、申し訳程度の歴史要素として、後半には「大恐慌後の金本位制の離脱は、実質金利を低下させたのか?」という問題の因果推論の論文を扱います。 あなたはヨーグルト会社の社長です まずは、因果関係を主張することがどれだけ難しいか、という話を、具体例を使って考えてみます。 あなたはヨーグルト会社の社長だとしましょう。そこへ、経済学を修めたと称する怪しげなコンサルがやってきてこう言います。 「うちの製品を使いましょう! そうすれば売り上げが倍になります!」 (グラフ作成には「ちゃちゃっと」: https://chachart.net/bar を使用) そのコンサルは続けて、 「このグラフを見てください! 弊社製品を導入している企業は、そうでない企業の倍以上を売り上げています! 弊社製品が売り上げを大きく増やしたんです! だから、御社も弊社製品を導入すれば売り上げが増えますよ!」 などとのたまうわけです。 さぁ、ヨーグルト会社の社長たるあなたはどうしますか? 正解は…… 「イヤーッ!」 「グワーッ! サヨナラ!」コンサルは爆発四散! アイサツ前のアンブッシュは一度まで認められています。アンブッシュにも耐えられないコンサルは実際サンシタなため、話を聞く必要もない。 あっはい。真面目にやります。 さて、先ほどのグラフをもう一度見てみてください。このグラフは、製品の導入と売上に相関があることを示しています。 では、その相関関係が因果関係であると、つまり、製品を導入した「から」売上が増えた、という関係があると言えるでしょうか? 私がそのヨーグルト会社の社長だったら、迷いなくコンサルにアンブッシュを仕掛けます。じゃないや、ええと、製品を導入した「から」売り上げが増えた、とは言えないと思います。 考えられる他の理由は、大きく3種類に分けられます。 まず1つ目が、まったくの偶然という可能性です。 有名な例としては、ニコラス・ケイジと何かを結び付けるやつですね。ニコラス・ケイジの映画出演数とプールの溺死者数とか。 ここでは、ニコラス・ケイジの映画出演数と、ノースダコタ州の運輸保安検査官の数の相関を貼っておきます。綺麗に相関しているように見えますが、これを因果関係だと主張するのは相当難しいでしょう。 ニコラス・ケイジが出演する→身体は闘争を求める→犯罪リスクが高まる→保安検査官が増える……なんて、さすがに無理筋。その次はアーマードコアの新作でも出るのか? (出典: Tyler Vigen – Spurious Correlations: https://tylervigen.com/spurious/correlation/5837) とはいえ、このコンサルの例では(導入済企業数がとんでもなく少ないとかでない限りは)完全な偶然とは言いにくいでしょう。命拾いしたな。 では第2の理由、逆向きの因果がある可能性に行ってみましょう。つまり、製品を導入したから売上が増えた、のではなく、売上が高いから製品を導入した、ということです。 これは可能性がありそうです。売上の少ない企業は、そもそも製品を導入する余裕なんかないんじゃないかと言われれば、コンサルも「アバーッ!」と爆発四散することでしょう。 最後の理由は、まったく別の、第3の要因が関係している可能性です。 色々と考える余地があるのですが、たとえば、コンサルが大企業にばかり営業をかけているとしてみましょう。この場合、大企業であることが、営業→導入の要因であると同時に、売上の大きさの要因でもあります。 この場合も、製品導入が売上を増やしたという因果関係があるとは言えませんね。コンサルはしめやかに爆発四散! これで、「因果関係」を主張することの難しさについてはご理解いただけたと思います。反対に、もしもあなたがコンサル側の立場なら、こうした指摘にも耐えられるように理論武装重点で挑む必要があるということです。備えよう。 ところで、さらに追い打ちをしておくと、たとえ、製品を導入したから売上が増えたという因果関係があったとしても、ヨーグルト会社がこれを導入すべきかは断言できません。なぜなら、そのヨーグルト会社にとって、売上が増えるかどうかは定かではないからです。 これはいわゆる「外的妥当性」という問題です。たとえば、売上が増えた企業たちは、ヨーグルトとはまったく違うものを作っている企業かもしれません。ブロッコリーとか。そのときには、ヨーグルト会社にもそのまま同じ結果が現れるとは考えにくいでしょう。 Rubinの因果モデル それでは、厳密な因果関係を立証するためにはどうすればいいのでしょうか? 勘のいい方はお気づきかもしれませんが、「厳密な」議論をするためには、数学を避けて通ることはできません。ここでは、ちょっとだけ数学を使って、因果関係を考えてみましょう。 なお、どうしても数学が苦手だという方は、ここは読み飛ばしてもらっても構いません。 いま、iさんの原因となる処置をDᵢとしましょう。DᵢはYes(Dᵢ=1)かNo(Dᵢ=0)のいずれかになるような変数です。一方で、原因が決まったのちのiさんの結果(潜在アウトカム)はYᵢ(1), Yᵢ(0)として、Yᵢ(1)もYᵢ(0)も実数値を取るとしましょう。 先ほどの例でいえば、Dᵢはi社の製品の導入(Dᵢ=1)と非導入(Dᵢ=0)に対応し、Yᵢ(1)は導入したときのi社の売上、Yᵢ(0)は導入しなかったときのi社の売上です。 こういうふうに書いたとき、Dの処置効果(Treatment… Continue reading いつ『因果関係がある』と言えるのか:金本位制離脱と実質金利の事例

Author: ※(米印)

- こめじるし

- 主に日本近現代史と経済学。

- 各々の専門分野の面白さを紹介してもらう企画。

- 【高校政経】小春六花の高校政経『高度経済成長とその終焉』

- 高度経済成長について、経済学モデルに基づいて解説しています。なお、「高校政経」は添えるだけ……

- byゆはる|【高校政経】結月ゆかりの高校政経『日米貿易摩擦』

- ゆはるさんの動画は、いつも高校範囲を過不足なく、そしてわかりやすく解説しています。その中でも、この回は複雑な貿易摩擦がコンパクトにまとまっていて、とくにおすすめしたい動画です

AIは仕事を奪ってくれない、という話

chat gptはマジですごい お久しぶりです。※(米印)です。 今回はちょっと軽めでお送りします。もともとはもうちょっとちゃんとしたブログを書く予定だったのですが……まぁその、だいたい花粉が悪い。 あれなんなんですかね。仕事してる間はまったく気にならないのに、娑婆に出た瞬間に悶絶する羽目になる。そのことを友人に話したら、「会社は換気がちゃんとしてるからでは?」とのこと。明日から24時間会社で過ごそうと決めました。 ……なんて話はさておき。今日は最近あちこちで話題沸騰、千客万来、会社人口、じゃねえ、膾炙人口、のAIについてちょこっと触れようかと思います。 実際すごいんですよ、最近のAIは。たとえば、私はプログラミングがあんまり得意じゃなかったんですけれども、AIちゃんのおかげで効率が爆上がりしました。 ……いやまぁ、「○○のコード書いて!」って聞いた結果を丸写しして、怒られたらエラーメッセージをまた丸コピして「chat gptえもうん、また[任意の言語]に怒られたよお」と泣きつくだけなんですが。 これがかなーりすごいんです。なんなら、コメントとかもちゃんと書いてくれますんで、過去の自分が書いたコードよりも数億倍意図がわかりやすい。 それでも、けっこうちゃんとプログラミングとかやってる友人に言わせると、「それはもう昨年には通り過ぎたんだが」とのことで、私はたぶん相当周回遅れらしく。こんぴーたーの時代はすさまじい速度だなぁ、と思うなど。 とはいえ、そういうすさまじい変化を後々から見て、「いやぁ、こんなの当然のことで」と偉そうにご高説を垂れることこそ経済学の本領です。今回もそれに倣おうじゃありませんか。 やってみせろよ、ピケティ! なんとでもなるはずだ! ダルトンだと!?(ピグー・ダルトン条件) あっはい、まじめにやります…… えっ、上司のお世話をかわってくれるんですか? ○○年後には××%の仕事が奪われる! みたいなニュースを目にしたことがある方は、かなり多いんじゃないでしょうか。 安心してください、それは事実です。 「いま」私やあなたが行っているお仕事は、多くの場合、AIやロボット、あるいはほかの何かによって、置き換えられることでしょう。 なんとなれば、このブログさえ、私の文章を大量に学習させたAIや何かを作ってしまえば、容易に用意(ここ激ウマギャグ)できてしまうものです。 あ、一応言っておくと、私はこのブログはAIやらを使わずに書いていますよ。自分の手で「激ウマギャグ」とか打ち込んでいるわけです。悲しくなってきたな。やっぱ今からでもAI使ってたってことにならんか? 話を戻して、AIの話です。もちろん、今のAIはいっくらすごいすごいと言っても、だいたいは「入社1日目の大型新人」みたいなものです。贔屓目に見ても、「今日きたばっかりの有名コンサル」あたり。 とにかく、「その会社」やら「その状況」で何が求められているのか、ということをまったく理解してくれません。AIとやらは、ネ申エクセルの使いかたも学ばなければ、上司の不機嫌のサインを発見することもできないのです。だから、今はまだ私たちも、満員電車に揺られてはブルシット・ジョブにいそしみ、上司にぺこぺこしてお賃金を貰えているわけです。 しかし、たとえばAIにも「社員教育」ができるようになったらどうでしょう。ちょうど新入社員にやるのと同じように。 そうしたら、もはや人間とAIの間に、違いはほとんどなくなってしまいます。どころか、ほとんどの領域では、AIの方がうまくやるかもしれません。彼らは、パソコン入力にキーボードとマウスなんて前時代的な遺物は不要です。他人と話すよりも、アレクサと話す方がストレスは溜まらない、という人も少なくないでしょう。 とにかく、大事なのは、私やあなたのやることは、将来的にはAIにもできる可能性が高いということです。経済学者らしい、小難しく嫌味ったらしい言い方をすれば、AIは人間と代替的な関係になり得るのです。 これを経済学的に理解すれば、人間とAIが同じ市場(労働市場)で競争する羽目になる、ということになります。 であれば、問題は労働の「価格」――賃金です。 もしもまったく同じ商品、たとえば明治のヨーグルトとしましょう。これが右の棚では150円。左の棚では100円で売っていたら、誰だって左の棚のヨーグルトを手に取ります。 もちろん、世の中にはヨーグルトにお金を払うことに快感を覚える人もいるかもしれませんが、それは相当な少数派です。せいぜいは、やたらめったら疑り深い人が、「何か違うものがあるんじゃないか」と右の棚からも1つ買うかどうか、というくらいでしょう。 労働についても、同じことが言えます。企業は、もしもまったく同じ人が2人いたら、少しでも安い給料で雇える方を選びます。 それが、「まったく同じ人」でなくて、「まったく同じAI」でも、「まったく同じ(仕事ができる)人間とAI」でも、結論は変わりません。 つまり、あなたの仕事を、あなたが今貰っている賃金よりも安く行うことができるAIが生まれたら、あなたの仕事はAIに奪われるのです。 そして、その可能性は決して低くはありません。なにせ、chat gptは1か月あたり20ドル(3000円程度)なのですから。 ろうどうからは にげられない! では、仕事を奪われたら、どうなるのでしょうか? 「ひょっとしたら、働かなくてよくなるんじゃないか?」とか、期待しましたか? しかし まわりこまれてしまった! 残念ながら、そうは問屋が卸しません。その理由は、やはり賃金です。 たとえば、神の舌を持つAIがあらわれて、ヨーグルトソムリエ100人全員が職を奪われたとしましょう。 そうしたら、今度は職にあぶれた人間が100人世の中に増えるわけです。(いったん、失業保険などの社会保障を無視すれば)彼らは、そのままではご飯を食べていくこともできませんから、それまでよりもずっと安い賃金でも働きたがることになります。 そうすると、「もう少し安い給料でなら、追加で雇ってもいいかな」と思っていたヨーグルト工場が手をあげるわけです。「うちにおいでよ!」と。 こうして、元ヨーグルトソムリエはヨーグルト工場員として再就職を果たすわけです。もちろん、どんな産業でも、同じことが起きます。 ヨーグルト工場がロボットを導入して人間が要らなくなったら、今度はまた別の仕事を探します。これの繰り返しです。そのうち、またヨーグルトソムリエに就くことになるかもしれません。 だから、あなたも私も、今の仕事をAIが奪ってくれたとしても、次の仕事を探して働き続けることになるのです。 安心してください、仕事はいくらでもあります。私たちの欲望は底なしで、AIがどんなに多くを作っても、さらに多くを求めます。新しい仕事がいくらでも生まれます(記憶に新しいところでは、ウーバーイーツなんかがそうですね)。 最低限度の生活でなくて、「便利な世の中」とやらで暮らし続けたいのであれば(というか、そう思っているからこそ、あなたは今日も職場に足を運んだのでしょう)、そうした仕事たちから、少しでも自分にとってマシな働き口を探して、ずっと働き続けなければならないのです。 知らなかったのか……? 労働からは、逃げられない…………!! とはいえ、暗い話ばかりでもなくて ところで、AIに仕事を奪われる、というと、なんだかとても嫌なことに感じるかもしれません。 しかし、よくよく考えてみると、そうなったとしてもどうせ働き続けるのですから、昨今の皆さんが励んでいる転職とたいして変わらないのです。 むしろ、AIが急速に進歩して、私たちの仕事を次々に奪っていく時代は、私たちにとって定期的に転職の機会、つまり、より自分に合った仕事へと移る機会が与えられるということでもあるかもしれません。 何も、元ヨーグルトソムリエが全員ヨーグルト工場に勤める必要はないのです。その舌を活かして別のソムリエになったり、あるいは料理人になったり、それともまったく別の仕事をはじめたり。選択肢は山ほどあります。 彼らが最初にヨーグルトソムリエになったのは、たとえば大学の卒業直後で、自分の適性を何も知らない状態で就いたものだったかもしれません。そうしたら、転職するタイミングでは、ヨーグルトソムリエとしてのキャリアを積む中で、自分のことをもっと深く理解できていることでしょう。 その上で、星の数ほどある仕事から、いちばん自分にあっている(と思う)ものを選ぶわけですから、「私にはヨーグルトソムリエしかなかったんだ!」という六花みたいな例外を除けば、だいたいはそう悪くない結果になるはずです。… Continue reading AIは仕事を奪ってくれない、という話

小樽旅行記……?

小樽に行って来ました お疲れ様です。※(米印)です。 タイトルの通り、ちょっと前に小樽旅行に行っておりましたので、そこで見かけた面白かったものなどをば。 ……え、なんで小樽に行ったのかって? 気になります? 気になっちゃいます? そっかぁ、仕方ないなぁ(ウザい) もちろん!!!! 小樽潮風高校プロジェクトです!!!!! まぁ、小樽六花要素はこの画像程度のレベルなので、小春六花を“まだ”知らないという人も気軽に見て行ってください。 (これがなぜ小樽六花要素なのかすぐにわかっちゃった人はちょっと異常なオタクです。反省してください) 小樽旅行だと言ったな。アレは嘘だ まず紹介するのは北海道開拓の村です。 札幌の東の方、野幌森林公園のとこにあります。小樽ではない。 だってせっかく北海道に行ったらいろいろ行きたかったんだもん…… ともかく、ここはまぁやべーとこでして。当時の建物を再現×内部に史料を展示、という見るべきものしかない最強の布陣。公式サイトに「最低でも2時間以上のご滞在をお勧めします」とか書かれるレベルです。 ちなみに2時間じゃまったく足りません。歴史オタクなら丸一日の滞在をお勧めします。 あ、そうそう。近くに北海道博物館もあるんで、そちらもぜひぜひ。 旅行記に書くことがそれか? 次はこれ! これマジで性癖に刺さりまくりました。 小樽市役所内にあったポスターです。一見して何の変哲もない、北海道新幹線開業のポスター……しかし、実はとんでもない秘密があったんです。 「新幹線」と「開業」の間、なんだか不自然な空白がありませんか? 拡大してみましょう。 完全に手作り感満載で超かわいい……だけじゃありません。勘の良い方はポスターを見た瞬間に薄々気づいていたんじゃないかと思いますが、ちょうどこの4文字分の下に「まもなく」があったはずなのです。 古いポスターを、うまいこと時間がバレちゃうとこだけ手作りの紙で隠して使い続けるやつ、私の性癖ど真ん中です。本当にありがとうございました。 Q. 神を信じますか? A. 小樽で見た さすがに異常性癖を出すのはあれっきりです。お次は住吉神社。そこそこ王道な観光場所のはず。 神社にお参りといっても、私にはさして願い事もなく。 私はなんとなしに「六花のことをよろしくお願いします」と拝んでみました。 するとどうでしょう。賽銭箱がひとりでに音をたてたのです。 そりゃもちろん、単なる偶然と言えばそれまでですけれども、私にはもう神様からのお返事にしか聞こえませんでした。 私だって、あんな可愛い子のことをお願いされたらついつい「もちろんいいよ、めっちゃやるわ」って賽銭箱の一つや二つ揺らしてしまいそうですからね。 ほんとうに、六花は神様に守られているんだなぁと感じました(スピリチュアル系に染まる親並感) オタク、いますぐに龍宮神社に行け 続いても神社、榎本武揚ゆかりの「龍宮神社」です。 ちゃんと「武揚建立」と……ちょっと待って!? 画像左の幟! なんかかわいい子がいる!(ちょい別の場所ですが) 境内のあちこちにこの子がいました。しかも別のバージョンもある。かわいい…… しかもこの子、オリキャラなのだそうです。熱意が凄い。 オタクも今すぐ行け。いや小樽旅行の際にはぜひお立ち寄りください。小樽駅から徒歩5分です。 実は観光がメインではないんだなこれが これだけ見るとなんかめっちゃ遊んでる感じなんですが、実は結構な量の時間を図書館と文書館に費やしてました…… まぁどっちも調べようと思ったきっかけは六花なんで、だいたい遊びみたいなところはある。 まず、榎本武揚の取材について。 この前、私は榎本武揚動画を出したわけですが、ご覧になりましたか? なりましたよね? 見たって言え。 ともあれ、この動画のためにちょっと色々資料を集めるなどしていました。 参考文献欄にあるものだと、小樽市総合博物館紀要や、『志蘇る』は小樽で手に入れた資料です。他にも使わなかっただけで結構コピー機と格闘したものがあったりなかったり。… Continue reading 小樽旅行記……?

ヤンデレの道真好きに徹底的に恨まれて眠れない防府天満宮縁起

道真以外道真じゃないの こんにちは、※(米印)です。 ひょっとしたらご存じの方もいるかもしれませんが、実は私、菅原道真が大好きなんです。 それはもう、世界史べーた(仮)で最初に出した動画がこれですもの。 (ただ、一応免罪符として置いておきますが、私はあくまで「好き」なだけで専門家とかではありません。その点は十分ご注意ください) この漢詩……道真のじゃないよね。誰の? さて、そこで問題になるのが海鳥さんのこのブログ記事です。海鳥さんは旅行に際して防府天満宮を訪問されたようでして、その由緒などを載せています。まだ読んでいないという方はぜひぜひ。 天満宮の参拝者が増えるのはいち道真ファンとしてとっても嬉しいことで、去年のくないさんの太宰府天満宮訪問を聞いたときと同じく踊り狂いました。 ところが、落ち着いて肩で息をしながら改めて記事を読んでみますと、そこにはこんな文がありました。 「此地未だ帝土を離れず願わくは居をこの所に占めむ」 頬を冷や汗がつたいました。「これ、知らない」と。 言葉遣いや音の数からして、和歌ではなさそうです。それなら漢詩か、しかし見覚えがない。「菅家文草」や「菅家後集」に収録されている漢詩なら、見かけたことくらいはありそうなのに…… 瞬間、脳内に死ぬほど愛されて眠れなくなりそうなどこぞのヤンデレがインストールされ、「道真のこと世界で一番わかってるのは私なの! 他の誰でもない、私!」と叫び始めます。いやさすがにそれは思い上がりにもほどがある。ガチ研究者とかに勝つのは無理じゃん。そも専門家じゃないし。ただのファンですら私より上がいくらでもいるし…… ともあれ、脳内のヤンデレ妹(妹要素どこ?)をなだめるために、私はこの文について調べなければならなくなったのです。 道真は優しくてかっこよくて、でもちょっと脚色が多すぎるところはわかってた 最初に元文を確認してみましょう。防府天満宮さんのHPによりますと、「九州大宰府への西下の途中」に、「防府の勝間の浦に御着船」し、「『此地未だ帝土を離れず願わくは居をこの所に占めむ』」と願ったのだといいます。 つまり、昌泰の変により左遷された際のものと考えるべきでしょう。 あれ? 「御着船」なの? 陸路じゃなくて……? 早速雲行きが怪しくなっていますが、ともあれまずは一般のご家庭にある川口久雄校注『菅家文草 菅家後集』を引っ張り出してみます。 道真の左遷後ですから、もし収録されているとすれば年代的に『後集』しかあり得ません。 しかして、川口本を見る限り、昌泰四年(左遷はその年初)の最初の詩は「自詠」で、 離家三四月 とあるのですが、「離家」(=左遷)から数か月経っていると言っているわけで、これは時期的にも既に大宰府に着いてから詠まれたものと思われます。 実際、他の詩を見てもそれらしいものはありません。したがって、『後集』には載っていないことがはっきりしました。 次に確認すべきは『大鏡』です。大鏡も地味にいくつか漢詩を載せており、有名どころでは「一栄一落是春秋」(一応川口本も載せている)はこちらに引きます。 が、駄目……っ! やはりそれらしきものはナシ。念のため和歌も確認しましたがやはり無い。 ひとまず、脳内ヤンデレ妹は「やっぱり私の知らない詩……」と、お兄ちゃん(道真)の浮気を恨みつつも、自分の記憶違いではないことの安堵をわずかばかり含んだ声色に変わりました。よしよし。この調子で頼むぞ。 でも菅家伝さんって面白いっていうより信頼性がないよね 薄々察していたのですが、やはり『後集』や『大鏡』にはなかった。実はこの辺であのツイートをしています。ヤンデレ妹を必死に抑えながら。 となると、次に見るべきはおそらく菅家伝。なお、「菅家伝」というのは俗称でありまして、基本的には『北野天神御伝』というものがそう呼ばれます。 しかし、残念ながら私のような一般家庭にはそんなものは置いてありません。デカい図書館か逸般の誤家庭を訪ねて見せてもらうほかない。 ちょいと出かけまして、一番参照される(と思われる)真壁俊信校注の神道大系本(『北野』(神社編11))を用意しました。 さて、分厚い本をひっくり返してみた結果は……ない。ここにもない。念のため頭から後ろまで漢詩は全部チェックしたのにそれっぽいものがひとつもない。 脳内ヤンデレ妹はこんらんしている! いや、まぁこれも薄々気づいていたんですよ。防府天満宮の話なんだから防府天満宮の縁起読まなきゃ出てこないかもな~って。なので、読みます。読みました。 用意したのは『防府天満宮縁起集』、ここに『松崎天神縁起絵巻』の詞書が載っています。 で、パラパラめくって漢詩らしきものを探すと……ない、ない!? マジで? そんなの道真じゃない!! ヤンデレ妹がいまにも暴発しそうなのですが、なんとかKOOLになって考えます。 こういうときは元文に戻るのがセオリー。「此地未だ帝土を離れず願わくは居をこの所に占めむ」ともういっぺん睨めっこをしてみます。 にーらめっこしーましょ。わーらうっとまっけよ。 ……これ、ほんとに漢詩か?… Continue reading ヤンデレの道真好きに徹底的に恨まれて眠れない防府天満宮縁起

誰でも読める! 今日から読める! 英語論文の読み方

論文を読もう! 急に何か知りたいことができたとき、皆さんならどうしますか? そりゃあ、まずは今この記事を見ているパソコンやスマホから検索するのだと思います。wikipediaとか見たりして。お手軽ですしね。 ただ、やや込み入った内容になったりすると、wikiちゃんだけでは物足りなくなってくるでしょう。そういうときには違う媒体に浮気する必要があります。 真っ先に思いつくのは書籍です。本にありついてしまえばこっちのもの。もうwikiちゃんのことなんて、末尾の参考文献くらいしか見なくなります。 とはいっても、本を読むためには図書館なり本屋なりに行かないといけません。お外怖い……花粉怖い…… ネットで注文して届くのを待つという手もありますが、いずれにしてもちょっと時間がかかります。 ああ、図書館の中に住めたら良いのに!! できれば国会図書館の中に! でも、その「図書館」が目の前の小さなハコに収まるような手段があったとしたら……? 一度外に出たら目の痛みと呼吸困難に襲われるこの最悪の季節でも、部屋の中から一歩たりとも出ずに、書籍と同じか、場合によってはそれよりも正確で充実した情報を無料で摂取できる方法が、あるとしたら…… それこそが論文です。 論文もお金かかるんじゃないの? と思うかもしれません。いいえ、そうでもないのです。近年はとくにオープンアクセス化が進んでおり、かなりの割合の論文は無料で読むことができます。 お目当ての論文を見つけた後は、たとえば、「Unpaywall」というgoogle chromeの拡張機能などを使えば、その論文のPDFを合法的にダウンロードできる方法を探してくれますよ。 さらに、もしもあなたが大学生や大学の教員、または研究機関の職員等である場合、論文ジャーナルと包括的な契約が結ばれている可能性が高く、有料で出版されている論文たちも読むことができるかもしれません。 論文はお手軽です。お金はかからない、本よりずっとページ数が少ない、しかも、だいたいは一つの決まった目的のために書かれているので、趣旨も理解しやすい。 「論文」なんて言うから小難しく感じるだけで、英語にすればだいたいはarticle「記事」かpaper「ペーパー」ですから、そんな大げさなものじゃあないのです。むしろ本よりずっと楽ですよ。 英語論文を読もう! さて、これでもう皆さんは論文を読もうという気概に満ち満ちていると思いますけれども、ついでにもう一つおすすめしたいことがあります。 それは英語の論文を読んでみないかということです。 英語。イングリッシュ。えげれすやあめりかという、はいからな国々で使われているらしいあの言語のことです。 「英語なんて読みたくないよ~~~大学入試でもう一生分読んだよ~~~」というそこのあなた。お気持ちはわかります。けれども、どちらかといえばこれは英語で読まなければならない、読まざるを得ないという話なのです。 とくに経済学では顕著なのですが、一流の研究はほとんどが英語です。今一番流行っている研究が、というだけでなく、これまでに積み重ねられてきた、研究の核になる重要な文献がみな英語なのです。 ほとんどの自然科学、社会科学、また歴史や地域研究であっても、よほど日本に密着している研究でもなければ、大抵の研究は英語です。 なんなら、私の高度経済成長(まさに日本史!)の動画ですら、参考文献を見ればLincolnさんの”Japan, Facing Economic Maturity”という本があります。 私たちは英語を避けては通れません。その分野を研究し続けようとすれば、いつかは英語文献に出会ってしまって、読むしかない状況に追い込まれてしまうのです。「わたし英語文献、いまあなたの後ろにいるの……」と。 英語論文、ざぁ~こ けれども、実は英語論文なんてなんにも怖くありません。雑魚ですよ雑魚。 大真面目な話、あなたが思っているよりも3000倍は楽勝です。「英語読むのやだな~」を乗り越えるのが一番難易度高いレベル。 この落差にはちゃんと理由があります。大きく分けて2つ、前提知識があることと、「数字」があることです。 大学入試や何かで英語に苦手意識のある方、ご安心ください。あれはむしろ大学入試の難易度がおかしいのです。 他言語の文章を読む際に大切なのは、文脈の理解と言葉の理解の両面です。試験でよくある長文読解の問題は、いきなり文脈も何もないで英語が羅列されるのですから、読めたもんじゃありません。単語から必死に文脈を推測するという、わけのわからない作業が要求されてしまいます。 一方、あなたが自分から英語論文を読もうとするなら、それはあなたが既に日本語の文献で既に知っている分野のものでしょう。前提知識、とりもなおさず文脈への理解が十全にあるのです。多少単語がわからないくらい、どうとでもなります。 それに、別に試験のような重箱の隅をキツツキのようにつつきまくるような問題を解く必要もありません。だいたいの意味がつかめれば勝ち。あとは気になったところだけしっかりと読めばもう120点です。 もう一つの理由なのですが、これはとくに経済学や理系分野では「数字」だけでなくアイツがいます。そう「数式」が。 日本語で学んでいる間、おそらく皆さんを散々苦しめたであろう数式。けれども、日本語だろうが英語だろうが、数式の書き方は何一つ変わりません。つまり、数式が理解できているなら、日本語であれ英語であれ、あるいはいっそもっと違う言語だとしても、同じように通用するのです。 散々戦ったライバルがいざというときに味方になる熱い展開です。もちろん、そういうゲームにありがちな、「味方になると弱い」なんてこともありません。むしろ、ある友人は数式だけ追っときゃ文章なんて読む必要ないと言い出すほど。……それは言い過ぎだと思いますけどね。 もちろん、文系分野でも、近年は統計やデータを用いた研究が増えています。こういった部分は、ただ数字が羅列されているだけですし、英語の能力がなくとも簡単に理解することができます。そして文脈がわかっていれば、データの意味もある程度推測がつくわけで。内容も「やっぱりそういうこと言いたいのよね」というように、すんなり入ってきます。 論文の読解テクニック ようやくこの記事の題名と関係しそうなところにやってきました。 さて、いざ英語論文を読む覚悟がついたとして、では頭から最後まで通して一気に……というのではちょっと大変です。私もやりません、そんなこと。 ならばどうするか、ちょっとしたテクニックを使います。… Continue reading 誰でも読める! 今日から読める! 英語論文の読み方

サンタさんは大悪人!? プレゼントの経済学

水差し野郎こと経済学さん クリスマス。ある人は家族と、ある人は恋人と、ある人は友人と。みな楽しく過ごす日です。 いくら経済学者たちの性格が一人残らず捻じ曲がっていて、恋人はおろか友人だってろくすっぽ作れるはずがないという事実があるとはいえ、クリスマスくらいは場を読んで、水を差さないように気を配るに違いありません。 ……と言いたいところなのですが、残念ながら、経済学者の性格のひねくれようは我々の想像をはるかに超えています。 その経済学者がやり玉にあげたのは…… クリスマスプレゼントだろ!! クリスマスの象徴、プレゼントなのです。 もちろん、いくらあの経済学者たちであっても、どこぞのイーデン校の経済学担当の先生のような無根拠の難癖をつけることはそれほど多くありません。 そこには一応の経済学的根拠があります。何も僻みや妬みだけで言っているわけではないのです。 ……ここまで経済学者の面の皮よりぶ厚いオブラートに包んでいますけど、流石にこの先は放送禁止用語が出かねんぞ。 というわけで(?)、このブログ記事では、経済学の観点から(クリスマス)プレゼントについて議論します。 ではでは、さっそくやっていきましょう。 ここは読み飛ばしてもおkです まずは、教科書的なプレゼントの経済学的な意味について述べ……るために、経済学の考え方の基礎をお話します。 数学があんまり好きじゃないって人はここは読み飛ばしちゃっても構いません。 経済学の世界においては、私たちは日々難解な数式を解き、効用(うれしさ)を最大化すべく消費計画を決めることになっています。 代表的な効用最大化問題は、こんな感じです。 (x_iは第i財の消費量、p_iは第i財の価格、Yは予算) これを皆さんは世の中の膨大な量の財に対して解いているのです。 え、そんなわけないだろって? ごもっとも。もちろんそんなわけがありません。こんなの、世の中の人間の9割は解き方すらわからないと思います。 とはいえ、私たちは理由もなく消費計画を決めているわけではありません。皆さん自身は、何か商品を買ったり買わなかったりすることを、「なんとなく」決めていると思い込んでいるかもしれませんが、実は非常に多くの要素を考慮に入れた上で判断しているようなのです。 皆さんの意思決定はとても複雑で、ほんとうに様々な要素に左右されています。たとえば、今日の朝聞いたニュース、お隣さんの噂話、給料日、お財布の中身、空腹感、などなど。 しかもその上、時々の選択が必ずしも一つの目的のために行われている訳でもありません。これらをそのまますべてモデル化する、つまり数式で表すことは、どう考えてもできっこありません。 しかし、他の近似、とくに数学が扱いやすい形で表すことは可能です。これこそが上の効用最大化問題というやつなのです。 つまり、私たちは次のように考えます。 人々はあたかも効用最大化を行っているかのように行動する、と。 これなら、皆さんもある程度納得できるのではないでしょうか。そして、この考えの当てはまりは非常に良いのです。 ……ここまでずいぶんと文字数を使って説明しましたが、結局は、この記事では効用最大化で考えますよ、というだけの話です。 そして、効用最大化を前提にすれば、「プレゼント」の意味がひっじょーーーーにわかりやすくなるのです。 経済学者「『これプレゼントするね!』はすべて悪」 経済学上では、プレゼントはおおむね2種類に分けることができます(厳密にはグラデーション様だとは思いますが)。 第1がお金、ないしはそれに近い金券などのプレゼントです。代表例はお年玉でしょうか。最近ならアマギフもここに含まれると思います。 このようなお金のプレゼントは、当然ながら受け取り手が自由に使い道を決めることができます。何かおいしいものを食べてもいいし、自分の趣味に使ってもいいし、どこかお出かけをしてもいい。もちろん貯金することも可能です。 上の経済学的なお話を踏まえて言うと、「予算」が増えるということになります。もっとも、その分贈り手のお金は減っていますが。お金がただ移動するだけなので、皆が効用最大化を行うとみなせる限り、社会全体の効用はほとんど変わりません。 私が自分で1万円を使って本か何かを買っても、その1万円を娘の六花にプレゼントして、六花が六花自身のために何かを買っても、経済学の観点で見れば、結局この家族のうれしさは同じくらいになるのです。 第2が具体的な財やサービスのプレゼントです。ふつう、皆さんがイメージするプレゼントと言えばこちらでしょう。 このようなプレゼントは、お金と違って、受け取り手は自由に使い道を決めることができません。 お菓子をプレゼントされから、その価値の分のCDを買う、なんてことは無理な話ですね。あるいは飛行機のチケットを貰っても、お腹はちっとも膨れません。貯金なんてどうあがいても不可能です。パンを貯めておいたら腐ってしまいます。 これまた上の経済学的な話からは、特定の財の消費量だけが増えるということになります。この場合も、贈り手のお金が減っていますね。… Continue reading サンタさんは大悪人!? プレゼントの経済学

それでもケインズは死んでいる。

いいかげんケインズ経済学をやめよう 今回のブログは、どちらかというと私の思想(?)的な部分が結構出ております。ただ、これはどちらかといえば経済学の世界では主流の考え方ですので、そんなに偏った思想にはなっていないはずです。というかむしろ現実世界が偏りすぎ(は?)。 まぁ前置きはこの辺にしまして。タイトルの通り、「ケインズはもう卒業してくれ」という話です。 ただ、それだけでなく、「なぜケインズが過度に持て囃されるのか?」ということにも触れてゆきます。その辺で少しばかり経済政策史に触れますから、「歴史」の一部ということでお許しくだせえ。 ケインズの理論は、「ケインズ革命」以来かなり長いこと力を持っていました。もしみなさんが経済を学んでいる学生さんなら、学部1年生で習う「IS-LMモデル」などが有名なケインズ的なモデルです。 そのようなモデルも、もちろん、ごくごく初歩的なインプリケーションについて、平易に説明するという意味においては使用することもあります(実際、私も「日銀の金融政策」の動画の補足解説ではIS-LMモデルの解説を行いました)。 ただし、経済学の世界においては、現在IS-LMをはじめとした旧来型のケインズ的モデルが用いられることはありません。 これはもうほとんど断言してしまってよいことだと思います。いわゆる「ルーカス批判」を経て、今は「ミクロ的基礎付け」に基づくマクロ経済学モデルが主流となっているのです。 もっとも、名前の上では「ニューケインジアン」という立場があり、現在もかなりの影響力を持っている学派(有名なDSGEモデルはニューケインジアン的なモデルです)ではあるのですが、彼らもまたミクロ的基礎付けの上に立っています。決して、彼らがIS-LMモデルを採用して議論を行っているわけではないのです。 (なお、この記事で「ケインズ」とか「ケインジアン」というときは、原則として旧来型のケインズ的な立場を指すこととします) そのような意味において、間違いなくケインズは死にました。 ところが、驚くべきことに、経済学から一歩外に出ると、いまだにケインズが大股で闊歩しています。 それも、ケインズの限界を知った上で、妥当な範囲の含意を得るために使われているのならばよいのですけれど、残念ながら、いまだにまるで万能薬かのように使われていることが多いのです。 といって、私も彼らをあれこれと非難しようというわけではありません。そこには興味深い(イギリス風味)構造的な問題が存在するのです。それは後に触れましょう。 ケインズ、そもそも生きていたのか? ここで、改めてケインズの死亡確認を行っておきましょう。 ケインズ理論が(短期的に)財政支出や減税を正当化する根幹は、「乗数」にあります。 財政支出と減税では若干の違いがありますが、結局のところは「100万円支出したら、100万円より大きな経済効果があるんだ!」ということを、ケインズ(およびその後継者たち)は主張しました。 もしそれが本当なら、たしかに魅力的な提案です。 が、多くの実証研究が示すのは、その乗数は「1」未満であるということです。 ケインズを信じる人々には残酷な話ですが、「100万円支出しても、100万円より小さな経済効果しかない」というのが、事実なのです。 たとえば、コロナ禍における例の10万円の給付金は、3.5兆円の経済効果があったと言われます。 しかし、給付金は1.2億×10万円ですから、支出は12兆円。つまり、乗数は「0.3」程度です。 さらに悪いことに、この給付金はインフラなどへの投資と異なり、公共財の供給という観点からは正当化できず、一方で所得減税のように労働のインセンティブの観点からも正当化できません。 平たく言ってしまえば、これは失敗でした。 他の例、たとえば戦間期の諸国でもまた、ケインズは生きていなかったようです。 「ニューディール」の効果は、最近になって見直しが進み、想定されていたよりもずっと小さなものだったと判明しています。 ドイツの経済が復活したのはケインズ政策ではなく、通貨の安定が最も重要であった可能性が高いと見られています。 そして日本も、「高橋財政」成功の要因は通貨レートの(疑似的な)切り下げが功を奏したのだという意見が出てきています。 (申し訳程度の歴史要素。でもこの辺の研究はすごく活発で面白いので、よければぜひ) もはや、現在においてケインズが死んでいることだけでなく、「そもそもケインズは生きていたのか?」(有効であったことはあったのか?)という話にまで発展してしまうのかもしれません。 「大きな政府」というケインズ主義、「小さな政府」というケインズ主義 皆さんは「大きな政府」と「小さな政府」という言葉をご存じでしょうか。 政治学の方に怒られるのを承知でざっくりと言うと、文字通り大きな政府は色々なことを政府がやって、小さな政府は色々なことを民間に任せるスタイルです。 誤解して欲しくないのですが、これはどちらが良いとか、どちらが正しいとかいうものではなく、単なる政治的な態度の区別です。最もわかりやすいのがアメリカで(毎回アメリカの話してる気がするな?)、民主党は「大きな政府」、共和党は「小さな政府」をそれぞれ志向する立場に立っていると言われています。 ここで皆さんに質問です。民主党と共和党、つまりは「大きな政府」と「小さな政府」、ケインズと親和性が高いのはどちらだと思いますか? たぶん、多くの人は民主党の「大きな政府」だと答えると思うのです。ニューディールなんかも民主党でしたからね。たしかに、民主党はケインズ的政策を重視し、行ってきました。 ところが、実際の所、共和党もまた(場合によっては、意図せざる形で)ケインズ政策を繰り返してきたのです。 これは、共和党が「小さな政府」を放棄して、「大きな政府」を志向したということではありません。 むしろ、「小さな政府」のための政策――減税――こそが、本質的な小さな政府主義者にはおそらく不本意な形で、ケインズ政策として機能してきたのです。 … Continue reading それでもケインズは死んでいる。

マシュマロ回答『ぶっちゃけ今の円安って何が問題なんですか?』

これは何の記事? ちょっと前から設置している、世界史べーたのマシュマロに来た質問に答えよう! というコーナーです。 ……ええ、私が張り切り過ぎたせいで、Twitterで答えると「『世界史』じゃなかったんですか?」とか言われそうな長さになってしまったのです。申し訳ない。 あとは、マシュマロ投げやすくなるよう、どんな質問にも答えますよ~という姿勢を見せていきたいな、という思いもあります。ほんとにどんな質問でも、質問じゃなくても構わないので、ぜひぜひマシュマロをください。「生命、宇宙、そして万物についての究極の疑問の答え」とかでもいいですよ。ちなみにその答えは42です。 あ、言い忘れておりましたが、本マシュマロ回答はあくまでも※(米印)の見解であることをご承知おきください。 マシュマロ回答なので、ちょっと真面目寄りに行きます。 円安の原因 まず、(対米ドル)円安の原因についてです。今回の円安の原因は、主に日米の金利差によるものであろうと考えられています。金利差があると、資本が移転することによって為替相場が変動するのです。 もう少し詳しく言うと、現状のような金利差がある場合、日本の低い金利でお金を借りて、金利の高い米国に持って行くだけで利益をあげられてしまいますね(裁定取引)。すると、日本から米国に資本が移動しますから、為替相場は日本円を低く評価し、米ドルを高く評価します。これは円安ドル高にほかなりません。 (ただし、理論上は金利と為替相場が同時に、かつただちに調整されますから、裁定取引による利益はあげられないことが知られています) このことはいわゆるトリレンマの問題としてみなすことができます。今は自由な資本移動と、独立した金融政策(低金利)を維持しているので、安定的な為替相場が保てない、ということです。 もっとも、上記はあくまでも理論上の話であり、現実の金利や為替相場が必ずしもそうなっているわけではありませんが、現状の円安ドル高とは整合的です。 円安の問題点(悪い影響) 次に、円安の問題点について言及しましょう。直接的な影響としては、輸入産業が苦境に陥る可能性があります。 とくに、実質為替相場という概念を考えると影響は顕著です。「実質」とある通り、両国の物価も考慮した為替相場のことで、いわゆる購買力の変化を加味したものとも言えます。現状、物価上昇率は日本よりも米国の方が高いわけですから、日本の購買力は下落していると見なせます。つまり、実質為替相場はさらなる円安ドル高となっているのです。 ただし、他方で輸出産業は円安の恩恵を受けるであろうという指摘ももちろん成り立ちます。その意味では、円安が良いのか、円高が良いのかというのは、自国の経済構造に依存すると言えます。 とはいえ、現在の為替相場の変動は、急激かつ先が見えないという点で問題があるかもしれません。経済学ではしばしば取引費用がまったくないかのような言説を行いますが、結局のところ、現実において急激な変化に対応しようとするためにはコストがかかります。単純化して言ってしまえば、不安定な為替相場が良い影響をもたらすとは考えにくいでしょう。 また、市場は日銀が為替相場の変動を放任していると見ているようですから、いわゆるvolatilityは高い状態にとどまるかもしれません。ただし、動けない理由は「中央銀行の信認」などとも関連しますから、日銀がどうすべきかということは、簡単に判断できるものではありません。 まとめ まとめると、現在の円安の主要因は金利差であり、輸入産業は厳しい状況におかれています。円安や円高は必ずしも悪いものではありませんが、現在の急激かつ先行き不透明な変動は、悪い影響を及ぼしている可能性もあります。 ちなみに、本件について参考になるのは、ちょっと前(3月末)のものですが、この記事などでしょうか。 上野剛志「まるわかり”実質実効為替レート” ”50年ぶりの円安”という根深い問題」(ニッセイ基礎研レポート)、ニッセイ基礎研究所。https://www.nli-research.co.jp/files/topics/70706_ext_18_0.pdf というわけで、マシュマロに回答してみました。どうでしょう、答えになっているでしょうかね……? 私が言うのもなんですけれど、世界史べーたにはめっちゃ色んな人がいます。先史時代から今晩の活動まで、お気軽に質問してみてください。たぶん誰かしら回答できると思います。 (でも、あんまり政治的に敏感な話題は避けた方がいい……かも?) だから! マシュマロを! ください! 追記: 諸事情によりマシュマロからgoogleフォームでの募集に切り替わりました。以下のリンクからどうぞ! 世界史べーた(仮)への質問!

日本財政は持続不可能だった? Bohn検定による検証

財政の持続可能性とは? ドーモ、読者=サン。赤字スレイヤーです。 ああ待って、ブラウザバックなさらないでください。 ……こほん。改めまして、※(米印)です。 今回は、Ihori et al.(2001)(以下、「井堀ら」と記します)を参考に、戦後日本(~98年)の「財政の持続可能性」を検討してみたいと思います。 ただし、ひとつ注意していただきたいのは、これは政治的意図があるものではないということです。あくまでも「歴史」として捉えてくだされば。 ではでは、本題に入りましょう。 財政が持続不可能であるとはどういうことかというと、財政が持続可能ではないということです(小泉構文)。 ……いやいや、大真面目な話なんですって。というのも、「持続可能」の基準は決して明確ではないのです。 とくに近年の計量分析の進歩もあり、「○○が××だから持続可能!」みたいなことを安易に言ってしまうと、「素人質問で恐縮ですが……(素人ですらわかるとこに欠陥があるように見えますが)」とか「基本的な質問ですが(基本的な部分に落ち度があるんだが)」とか、「私もよくわからないのですが(え、そんな初歩的なミスやらかすとは信じられないんですが)」とかが飛んで来ますから…… それを踏まえて井堀らの議論を紹介しますと(責任逃れ)、主に 「公債の中立性」を確認する Bohn(1998)の検定を用いる の2段階によって評価しています。 以下では、この2つについて紹介してゆきましょう。 バーロー、バローの中立性が保たれてなきゃしょうがないんだよ 公債の中立性(中立命題)というのは、「財源に公債を使っても、増税を行っても、結局一緒だよね」という議論です。 え、そんなことあるわけないじゃないか、と思うかもしれません。正直私もそう思います(え しかし、事実として公債はいずれ返さなければならないわけで、結局は増税を行うことになります。ですから、もし人類がめちゃくちゃ合理的な存在だとしたら、この増税を見越して経済活動を行うでしょう。そうなれば、「全然違わないじゃん!」となるわけです。 もしこれが満たされていれば、公債をいくら発行しても、国民は賢明なことに「どーせ増税するんでしょ?」と考えて行動するので、ほぼ持続不可能にはならないはずです。 これが中立性のおおまかな内容です。 さらに細かい議論に入ってゆくと、中立性には「リカードの中立性」と「バローの中立性」があり、一般にバローの中立性の方が「強い」概念だとされています。 バローの中立性は、子孫代々に対して遺産を残したい、という思いを想定していますから、「いやいや、どーせ増税するんでしょ?」が100年200年先にも適用できるという主張なわけです。 ……うん、ちょっと過剰ですよね。 ちなみに、リカードの中立性はその世代で返すという条件なので、もう少しマイルドです。 で、日本財政はどうなのか、という話です。 井堀らはこれらについて検討したところ、リカードの中立性についてはある程度認められるものの、バローの中立性は不十分であると指摘しています。 リカードの中立性で保証されるのはあくまでも同一世代の間だけですから、クソデカ債務を抱えている日本の例ではちょっと物足りないと言わなくてはならないでしょう。 つまり、公債の中立性という観点からは、持続可能性を担保できないという結論です。 ククク……Bohn検定が敗れたか。奴は我らの中でも最強…… 次にBohn(1998)の検定(Bohn検定)について紹介しましょう。 これは簡単に言うと、「借金が増えたら、それを返そうとしているかどうか」ということの判断です。つまり、債務残高が増えたら、歳入を増やしたり歳出を減らしたりして、収支を改善しようとしているかどうかを見るわけです。具体的な説明はBohn(1998)、和文なら土居・中里(2004)などを参照してください。 先にこのことを強調しておきますが、Bohn検定は決して一部の研究者のみが用いているものではなく、むしろ21世紀に入って支配的になってきた手法です。ですから、旧来の単位根検定、共和分検定などよりも優れた特性を有している、とされています。手法に対する疑念は(持たないこともまた不健全ですが)過剰に評価されるべきではありません。 さて、井堀らの議論です。Bohn検定によって導き出された結果は、まず56年~98年、65年~98年のいずれの場合についても、前述の収支改善の反応は有意に観測できなかったということです。これは財政が持続可能であるという主張を支持しません。 ただし、喜ばしいことに、長期的に見るともう少し事情が異なります。 歴史をさらってみると、70年代、とくにオイルショック後に財政支出が大いに増えました。田中角栄内閣はもとより公共事業を盛んに行い、さらには福祉の充実も試みていましたし、もっと悪いことに(選挙対策として)合理性のない減税も行ってしまいました。このような減税は70年代を通じて見受けられますが、ひっくるめて言えば、与党が減税を唱えれば野党はさらなる減税を主張する、という悪循環に陥っていたわけです。 しかし、80年代の行政改革、さらには消費税の導入をもって、90年代初頭には財政状況は大きく改善しました。これらの時期の財政収支を縦軸に、債務残高を横軸に取ると、井堀らが「二次関数的」と言ったような関係が成り立っています。 少なくとも70年代~90年頃までは、一時的な債務拡大こそあれ、概ねにおいては「借金が増えたら、それを返そうとする」意識が保たれていたと言えるでしょう。 ところが、井堀らの議論には続きがあります。バブル崩壊後、いよいよもって政府債務は手が付けられなくなりつつあるというのです。 先ほどの財政収支と債務残高の関係で見てみると、98年には大きく悪化しています。 これでは、「持続可能」と言うことはできません。井堀らは、「近い将来において、財政赤字を削減することが重要である」と結論付けています。 つまりどういうことだってばよ 以上、井堀らの議論からは、70年後半と90年代後半の日本財政は、持続可能ではなかったと言う必要があるようです。70年代の場合はその後に回復期が一応ありましたが、90年代の場合は(井堀らには)それは示されていません。 では、日本財政は破綻してしまうのでしょうか? しかし、実際そうはなっていません。この理由はなんでしょうか。 たとえば、藤井(2010)は、同様の検定を行った結果、90年代以降の財政収支と債務残高の関係に同じく「二次関数的」関係を見出しており、持続可能と結論付けています。 これを解釈するならば、小泉政権下での改革などによって、財政収支が(少なくとも一時的には)改善した可能性があります。井堀らの提言した「近い将来の財政赤字削減」は、まさにその直後に行われたのでした。… Continue reading 日本財政は持続不可能だった? Bohn検定による検証

日本の「インダストリアル」revolutionと「インダストリアス」revolution

日本の「産業革命」 皆さんは、「industrial revolution」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。日本語に訳せば「産業革命」です。 「バカを言うな、それくらい誰だって知ってらぁ」という声が聞こえて来そうですが、ちょっとばかしindustrial revolutionの話を聞いてってくだせえ。 「それはいいけれど、英語にしてるのがしゃらくさい」ですって? それにもちゃんと超重要な意味がありますから、しばしお付き合いをば。 さて、皆さんは、「産業革命」と聞いて、どんなものを思い浮かべるでしょうか。機械の導入、飛躍的な生産効率向上、労働者の誕生…… おそらくは「革命」という言葉に引っ張られて、まるで天地がひっくり返るかのような大転回をイメージしがちなのではないかな、と思います。しかし、この世の大概の物事については(クソデカ主語)、「革命」などと大上段から論じるのはナンセンスと言わざるを得ません。 むしろ、緩やかな、しかし着実な変化にこそ注目しよう……というのが、近年の政治史や経済史研究の潮流なのです。 極端な話になると、いわゆる産業革命否定論なんてのも出てきますけれども、とりあえずのところ、本稿では少なくともその時代に起きた進歩の行程は肯定してあげましょう。行程だけに。 在来産業「私のこと、忘れちゃった……かな。あはは……私、影薄いもんね……」 では、そのindustrial revolution、「産業革命」というやつはいつ日本で始まったのでしょうか。ほとんどの人は、明治期だろうと答えると思います。事実として、この時期の殖産興業政策などを経て、日本には機械化の波が押し寄せてきました。その結果、有名な富岡製糸場なんかがにょきにょき生えてくるわけです。 しかして、皆さんがイメージするような、でっかい機械がガッコンガッコン動くような工場労働というのを、みんながみんなやっていたわけではありません。 この辺りはマルクスファンクラブの皆さんが喧々諤々の議論をやっていらした分野で、彼らが言うには工場での機械工業の前に、「マニュファクチュア」(工場制手工業)という段階があるという話になっています。で、さらに彼らの議論を紹介するのですが、日本は幕末期には「厳密な意味でのマニュファクチュア」に達していたのではないかと言います。 厳密がどうこうってのについては神学論争が掃いて捨てるほどあったのですけれども、ともあれ、幕末期に一部では工場制手工業が見られていたのは事実です。 もしかすると勘の良い方は気づかれているかもしれませんが、この「一部では」という文句が重要です。というのも、結局のところ、「いっせーの」で工場が降ってきたり、機械がぽこじゃか湧いてきたりするわけがないんですよね。ファンクラブの方々が「マニュファクチュア」よりもさらに前段階だとしていた家内工業までも、明治期以降も随所にみられるわけです。なんなら、大隈財政期ころならば、工業製品の大部分は江戸期以来の技術によってつくられていたのです。 日本経済は、工場で機械を動かすような近代産業と、旧来の在来産業が併存しながら発展しました。在来産業は読んで字のごとく江戸期から存在した産業ですから、私たちが注目したい対象そのものです。 それでは、近代産業は江戸期からの連続性がなく、西欧からどんぶらこ、カイコクシテクダサーイとやってきただけのものなのでしょうか。もちろん違います。そこには江戸期からの連続性ももちろんあります。 それこそが、日本における近代産業発展の要因の一つ、industrious revolution(勤勉革命)なのです。 ただの言葉遊びなんだ。すまない 賢明な読者の皆様は既にお気づきのことかと思いますが、速水らが唱えた「industrious revolution(勤勉革命)」の「インダストリアス」は、「industrial revolution(産業革命)」の「インダストリアル」にかけているのです。だから、私は先ほど「超重要な意味」があると述べたのですよ。 ……あんまりこんなことをやっていると、そのうち批判的なトマトがカイコクシテクダサーイと飛んで来そうですので、本題に行きましょう。 速水らの主張は次のようなものです。 江戸期には、長時間の労働を行うことで生産量を高めるという「勤労」が、人々の間に広まりました。これは彼らが「独立した経済主体として行動し得るようになった」ことによるものであり、より具体的には、生産量を高めることで生活水準を高められる、という信頼が生まれたことによるものです。 何を当たり前のことを、そんなのオセアニアじゃ常識なんだよ! と仰る方もいるかもしれません。 たしかに、私たちはふつう、働けば働くほど豊かになると信じています。もちろん部分的にはそうでないこともありますが。たとえば3人分の仕事がなぜか1人に押し寄せているとか、それを下手に頑張っちゃうと補充が来ないとか…… んんっ、ともあれ、少なくとも社会の大部分にはその信念が成り立ちます。成り立つことにしておいてください。成り立たなかったら悲しいので。 ところが、前近代の、とくに農業セクターでは必ずしもそうではありませんでした。 というのも、「胡麻の油と百姓は絞れば絞るもの」などと言われたように、農業従事者のもとには最低限を残して、それ以外を全部年貢でとってしまう、というようなシステムも珍しくはなかったのです。 しかし、近代に向かうにつれ、「勤勉革命」が起きてゆきました。 そのためのひとつの画期は、速水らも提示している「定免法」の導入です。 それまでの、生産量に応じて年貢量を決める「検見法」に対して、毎年一定量の年貢を取るシステムを「定免法」といいます。すなわち、米俵で10俵と年貢が決まっていれば、15俵収穫しても、20俵収穫しても、あるいは100俵収穫しても、10俵以外は全部自分のものにできるのです。 これは経済学者の大好きな「インセンティブ」(動機)というものに他なりません。定免法は生産量を増やすインセンティブとして機能したと考えられています。 そして、生産量を増やせば、余分な分を生活水準向上に使ったり、あるいはさらに翌年の生産量を増やすための肥料を買ったり、なんてこともできるようになるのです。そこで、先に述べたような、「生産量を高めることで生活水準を高められる」という信頼が生まれます。これが「勤勉革命」です。 維新後の近代産業導入の中で、「勤勉革命」は様々な形で表出します。たとえば職工の勤労はわかりやすい例でしょうし、あるいは庶民の教育への意欲もこの文脈に位置づけられるかもしれません。 既成の経済成長モデルであるSolow-Swan modelなどは、もっぱら資本蓄積と技術進歩(と人口)に着目しますから、速水の労働力の投下への着目は非常に鋭い指摘だったのです(と私は思います)。 まとめにかえて 今回は、主に「産業革命」前後の連続性に着目して論じました。ただし、私が「一部」や「~もある」という言い方を繰り返してきたように、これらは連続性「だけ」で語れるものでもありません。そこには断絶だって存在しますし、さらには連続性と断絶性がミックスされたような分野もあります。 経済は複雑なのです。それを言っちゃあおしめえよ、という感じですが、論文一本や書籍一冊なんかで語り切れるものでは到底ありません。いわんやこんなブログをや。 けれども、他のブログでも言及したと思いますが、それを理解した上でどのような視角で見るのか、というのが大切になってきます。… Continue reading 日本の「インダストリアル」revolutionと「インダストリアス」revolution