どうも皆さんこんにちは、いのっちです! いや~、今年も半分終わりましたね(絶望) 九州は既に梅雨が明け、気温もぐいぐい上がっています(絶望) さて、夏の足音が近づいてきた(というかグイグイ迫ってきた)ので、 今年で80年目を迎える「あの戦争」を振り返ってみたいと思います。 といっても、当然私は生まれていません(平成生まれ)ので、 戦前生まれだった祖父母たち(全員既に他界)から聞いたお話を、 祖父母たちの冥福を祈り意味も込めて記していきます。 【父方の祖父】 私が生まれた頃には既に定年を迎えており、杖を突きながら趣味の畑に勤しむ姿しか記憶にありません。 ただ子供の頃にいじめられた時、父親から日本刀を渡されて「仕返しするまで帰って来るな!」と言われた話(当然未遂)を笑いながら語ってくれたので、後述のエピソードからも合わせて「豪胆な人」だったのかなあという今更ながら考えています。 終戦時は20歳だった祖父は、理系出身だったためか徴兵を免れ、 戦時中は九州のとある工場に動員されていたそうでして。 ある時、工場内での待遇に不満を抱いた同僚たちを引き連れて勝手に実家へ戻ったというエピソードを教えてくれました。 (そんなことしたらただでは済まない気がするのですが…) あと、広島や長崎に「原爆」が投下された頃は「小倉(福岡県北九州市の地名)」にいたそうでして… 有名な話ですが、小倉は原爆投下の候補地になったいたのですが、たまたま雲に覆われて街が視認できなかったため難を逃れた場所です。 もし小倉が晴れていたら、私は生まれていなかったでしょう。 この世に生を受けるのは将に奇跡の積み重ねだと実感します。 【父方の祖母】 祖母は結構裕福な家庭だったらしく、戦争中は「満州」に一家で移住しており「鞍山女学院」という学校に通っていたそうです。 (晩年まで女学院の同窓会に出席していたので、やはり思い入れが強かったんでしょうね) 終戦間近、満州にはソ連軍が北から侵攻してくるのですが、幸いなことに祖母一家がいた場所は南側だったため、終戦時は直ぐに本土へ引き上げることができたそうです。 もし、満州の北側にいたら… この世に生を受けるのは将に奇跡の積み重ね(二度目) 【母方の祖父】 祖父も「満州」に縁のある人でして、農家の次男だったため「口減らし」の意味も込めて、父親から無理やり「満蒙開拓団」に入れられたと語っていました。 毎晩、親を恨んで泣いていたという思い出話には胸が締め付けられました… 因みにその影響で、晩年足腰が弱り、今朝の朝ごはんを思い出せない状態でも満州の地名はハッキリと覚えていました。 両手に杖を突き、行進曲?を口ずさみながら自宅の庭を散歩していましたね。 幸いなことに終戦前には九州に帰還しており、玉音放送は農作業に出かけていたため聞いていなかったとか (帰宅して戦争が終わったことを知ったと言ってました) … Continue reading 私にとっての戦争話

Category: 現代

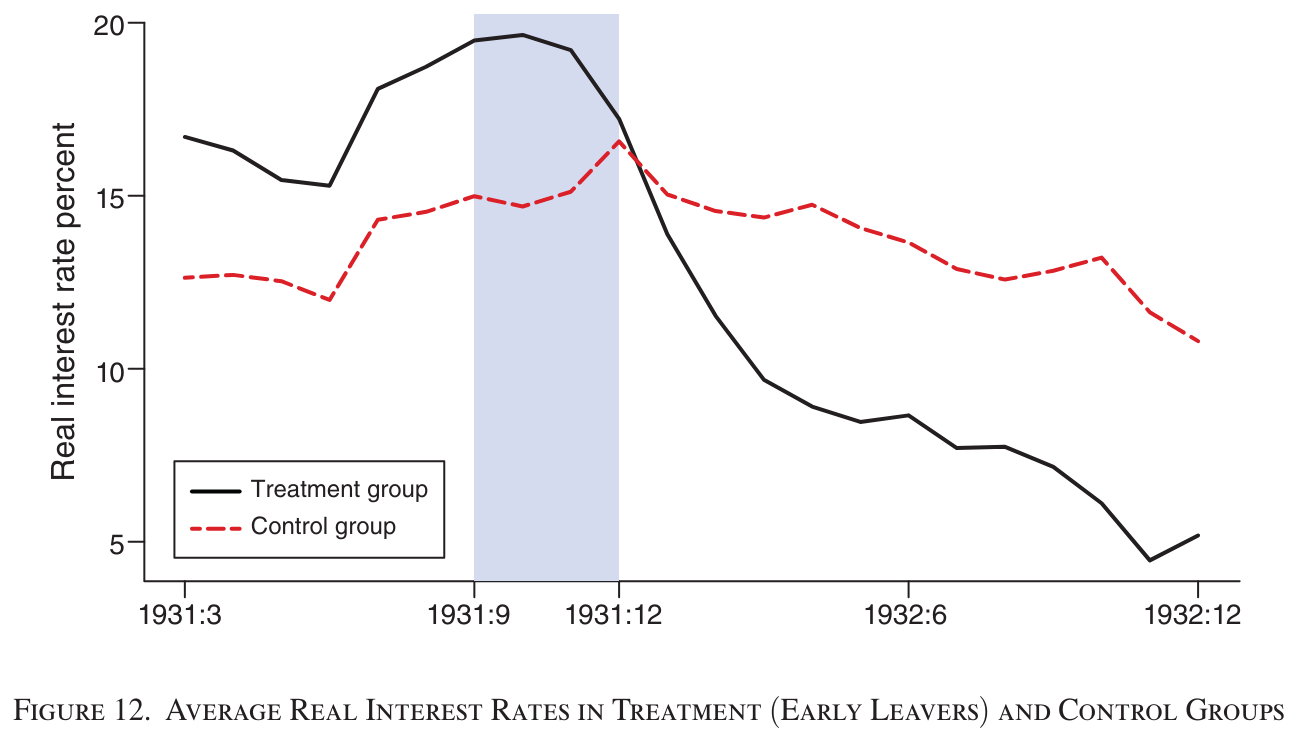

いつ『因果関係がある』と言えるのか:金本位制離脱と実質金利の事例

「○○が××を引き起こした」 日常会話では、「○○のせいで××になった」とか、「○○が××の原因だ」とか、「○○が××を引き起こした」といった発言を、私たちはかなり気軽に行っています。 上の鍵括弧内のような発言は、因果関係を主張しているものです。○○という原因があったから、××という結果が起きたのだ、という関係ですね。 しかし、もしもわずかなりともアカデミックな、あるいは厳密な議論を要する場にいるならば、因果関係という語には極めて慎重にならなければなりません。 さもなくば、あなたのもとに「ドーモ、トウケイ・ガクシャです。素人質問で恐縮なのですが……」とニンジャがエントリーしてくることになるでしょう。コワイ! そんな恐ろしいニンジャを避けるために、今回は因果関係の話をしましょう。 ……なお、申し訳程度の歴史要素として、後半には「大恐慌後の金本位制の離脱は、実質金利を低下させたのか?」という問題の因果推論の論文を扱います。 あなたはヨーグルト会社の社長です まずは、因果関係を主張することがどれだけ難しいか、という話を、具体例を使って考えてみます。 あなたはヨーグルト会社の社長だとしましょう。そこへ、経済学を修めたと称する怪しげなコンサルがやってきてこう言います。 「うちの製品を使いましょう! そうすれば売り上げが倍になります!」 (グラフ作成には「ちゃちゃっと」: https://chachart.net/bar を使用) そのコンサルは続けて、 「このグラフを見てください! 弊社製品を導入している企業は、そうでない企業の倍以上を売り上げています! 弊社製品が売り上げを大きく増やしたんです! だから、御社も弊社製品を導入すれば売り上げが増えますよ!」 などとのたまうわけです。 さぁ、ヨーグルト会社の社長たるあなたはどうしますか? 正解は…… 「イヤーッ!」 「グワーッ! サヨナラ!」コンサルは爆発四散! アイサツ前のアンブッシュは一度まで認められています。アンブッシュにも耐えられないコンサルは実際サンシタなため、話を聞く必要もない。 あっはい。真面目にやります。 さて、先ほどのグラフをもう一度見てみてください。このグラフは、製品の導入と売上に相関があることを示しています。 では、その相関関係が因果関係であると、つまり、製品を導入した「から」売上が増えた、という関係があると言えるでしょうか? 私がそのヨーグルト会社の社長だったら、迷いなくコンサルにアンブッシュを仕掛けます。じゃないや、ええと、製品を導入した「から」売り上げが増えた、とは言えないと思います。 考えられる他の理由は、大きく3種類に分けられます。 まず1つ目が、まったくの偶然という可能性です。 有名な例としては、ニコラス・ケイジと何かを結び付けるやつですね。ニコラス・ケイジの映画出演数とプールの溺死者数とか。 ここでは、ニコラス・ケイジの映画出演数と、ノースダコタ州の運輸保安検査官の数の相関を貼っておきます。綺麗に相関しているように見えますが、これを因果関係だと主張するのは相当難しいでしょう。 ニコラス・ケイジが出演する→身体は闘争を求める→犯罪リスクが高まる→保安検査官が増える……なんて、さすがに無理筋。その次はアーマードコアの新作でも出るのか? (出典: Tyler Vigen – Spurious Correlations: https://tylervigen.com/spurious/correlation/5837) とはいえ、このコンサルの例では(導入済企業数がとんでもなく少ないとかでない限りは)完全な偶然とは言いにくいでしょう。命拾いしたな。 では第2の理由、逆向きの因果がある可能性に行ってみましょう。つまり、製品を導入したから売上が増えた、のではなく、売上が高いから製品を導入した、ということです。 これは可能性がありそうです。売上の少ない企業は、そもそも製品を導入する余裕なんかないんじゃないかと言われれば、コンサルも「アバーッ!」と爆発四散することでしょう。 最後の理由は、まったく別の、第3の要因が関係している可能性です。 色々と考える余地があるのですが、たとえば、コンサルが大企業にばかり営業をかけているとしてみましょう。この場合、大企業であることが、営業→導入の要因であると同時に、売上の大きさの要因でもあります。 この場合も、製品導入が売上を増やしたという因果関係があるとは言えませんね。コンサルはしめやかに爆発四散! これで、「因果関係」を主張することの難しさについてはご理解いただけたと思います。反対に、もしもあなたがコンサル側の立場なら、こうした指摘にも耐えられるように理論武装重点で挑む必要があるということです。備えよう。 ところで、さらに追い打ちをしておくと、たとえ、製品を導入したから売上が増えたという因果関係があったとしても、ヨーグルト会社がこれを導入すべきかは断言できません。なぜなら、そのヨーグルト会社にとって、売上が増えるかどうかは定かではないからです。 これはいわゆる「外的妥当性」という問題です。たとえば、売上が増えた企業たちは、ヨーグルトとはまったく違うものを作っている企業かもしれません。ブロッコリーとか。そのときには、ヨーグルト会社にもそのまま同じ結果が現れるとは考えにくいでしょう。 Rubinの因果モデル それでは、厳密な因果関係を立証するためにはどうすればいいのでしょうか? 勘のいい方はお気づきかもしれませんが、「厳密な」議論をするためには、数学を避けて通ることはできません。ここでは、ちょっとだけ数学を使って、因果関係を考えてみましょう。 なお、どうしても数学が苦手だという方は、ここは読み飛ばしてもらっても構いません。 いま、iさんの原因となる処置をDᵢとしましょう。DᵢはYes(Dᵢ=1)かNo(Dᵢ=0)のいずれかになるような変数です。一方で、原因が決まったのちのiさんの結果(潜在アウトカム)はYᵢ(1), Yᵢ(0)として、Yᵢ(1)もYᵢ(0)も実数値を取るとしましょう。 先ほどの例でいえば、Dᵢはi社の製品の導入(Dᵢ=1)と非導入(Dᵢ=0)に対応し、Yᵢ(1)は導入したときのi社の売上、Yᵢ(0)は導入しなかったときのi社の売上です。 こういうふうに書いたとき、Dの処置効果(Treatment… Continue reading いつ『因果関係がある』と言えるのか:金本位制離脱と実質金利の事例

フォンスティ音楽教室③ 小澤征爾様について超ざっくり

おひさしぶりでっす。フォンスティーヴ(タコP)です。 大分間が空いてしまいましたね……。 さて、早速前回の続き……と行きたいところなのですが、これを書こうとしたちょうどその時、私の元に衝撃的なニュースが飛び込んできました。あの日本が誇る大指揮者、「小澤征爾」様がご逝去されてしまったと……。 ということで久々の執筆なのですが、少々話題を急カーブさせ、今回は先日お亡くなりになった小澤征爾さんについてお話ししようと思います。 ※この記事には独断と偏見、主観的意見が多分に含まれます。ご了承ください。 先日の小澤征爾様の訃報はネットニュースやメディアでデカデカと掲載されたので目に入った方は多いと思いますが、その中ではそもそも小澤征爾様が何者なのかご存知ない方もいらっしゃったと思います。 小澤征爾(以下敬称略)自体、主に20世紀に活躍された方で、近年では癌の影響であまり表舞台に姿を現していなかったので、おそらく昨今の10代20代の方々は特に知らない方が多いと思います。 小澤征爾は1935年に誕生した日本の指揮者で、おそらく近代日本音楽史の中で最も偉大な人物のうちの1人です。 彼はその生涯で日本人としての様々な偉業を成し遂げていますが、その中で特に偉大なものはやはりニューイヤー・コンサートの指揮でしょう。 クラシック音楽の本場であるオーストリア、ウィーンでは毎年元旦に「ウィーンフィル・ニューイヤーコンサート」と評してコンサートが開かれています。 元旦の「ニューイヤー・コンサート」という名目ではウィーンだけでなくヨーロッパ各地、それこそ日本でも行われていますが、その中でもウィーンフィルニューイヤーコンサートだけは別格で、その場に指揮者として呼ばれるということはクラシック界の中では最高峰の名誉として扱われます。 そして、今までの歴史上そのコンサートに呼ばれた日本人は1人しかおらず、その人こそが「小澤征爾」なのです。 また、それと同じように数十年にも及ぶ長い伝統を誇るフランスのブザンソン国際指揮者コンクールでも日本人として初めて優勝。またドイツやアメリカなど、世界の様々な機関から勲章やメダルを授与されています。現代でも世界で活躍する日本人指揮者は多くいますが、これほどの功績を持った日本人は未だに現れていません。 また、ナチス政権のドイツを生き抜き、20世紀最高の指揮者とも名高い「ヘルベルト・フォン・カラヤン」、同時期のアメリカに生まれ20世紀のクラシック業界の最先端を走り常にリードしてきた「レナート・バーンスタイン」といった偉大な指揮者たちとも親交が深かったことも理由の一つに数えられます。 昭和当時の日本の音楽文化を西洋と対等まで押し上げた立役者の1人だと、筆者は考えます。 小澤征爾様、約半世紀、ありがとうございました。 それではみなさま、ご拝読ありがとうございました。

アフリカ史のすゝめ

アフリカ史の魅力 はいはーいアフリカ推しのまりさです。 突然ですがアフリカ史というと皆さんは何が思い浮かびますか? そもそもアフリカ史とは歴史書においてちら裏にしか載らず、試験やテストにも出てこず、知ろうと思ったり、知る機会がなかったりするため、自発的に興味を持つことは難しいと思います。 そこで今回はアフリカ推しの私がアフリカ史の魅力をご紹介させていただこうと思います。 各地に存在していた交易国家 アフリカというとサバンナにジャングル。閉鎖的な場所で、ヨーロッパ人が足を踏み入れるまで外部との接触がなかった遅れた地域…そんな風に思われがちです。 しかしそれはいわゆる偏見であり、例えばインド洋交易の要衝となっていたアフリカ東部のザンジバル島を中心とした商業都市連合「キルワ王国」や西アフリカと北アフリカの中間貿易で栄えたサヘルの王国、マリ王国やソンガイ王国。ザンベジ・リンポポ川に跨る鉄器農業社会の早期形成や金の加工品輸出で栄えた「グレートジンバブエ」といった国々が存在していました。 彼らは元々この広大なアフリカの地で多種多様な文化を形成。 閉鎖的なアフリカというのはまさにヨーロッパ的な見かたであり、ヨーロッパ人到来以前から外部との交渉はすでに行われており、いうなれば開放的なアフリカがそこにあったのです。 ヨーロッパという仇敵 ヨーロッパ諸国というのはアフリカ史を話すにおいて切っても切れない関係です。 16世紀から始まった大西洋奴隷交易において、アフリカは南北アメリカ大陸への奴隷供給地としての役割を担わされ、働き手と兵士を失い、さらには大量の加工品の輸出攻勢を受け現地の製造業が壊滅。19世紀に イギリスが奴隷貿易を禁止にするまでの間、奴隷貿易はアフリカに深い傷跡を残しました。 また1878年にドイツ・ベルリンで行われたベルリン会議にてヨーロッパ列強によりアフリカ大陸は分割・植民地統治を受けることになります。 ヨーロッパとアフリカとは搾取する側と搾取される側であり、幾度となく対立してきたのです。 そんなアフリカ諸国が独立するまでの過程というのは、西欧諸国という”敵”との戦いであり、ある種の我慢比べでもありました。 最終的に1960年以降多くのアフリカ諸国が独立を達成するわけですが、この独立までの過程というのもまた面白い。 独立運動家らは国や地域も関係なく、全員横の繋がりを持ち、独立したアフリカを目指し、全員で独立を達成しようと連携していたのです。 独立の光と影 独立を達成することが出来たアフリカ諸国のその後というのは苦悩と絶望の連続でした。 多くのアフリカ諸国が独立した1960年の翌年には、同じく独立を果たしていた現在のコンゴ民主共和国(昔だとザイールとも)にて分離独立を掲げるカタンガ国が反乱。さらにはソ連に接近した中央集権派の首相 パトリス・ルムンバとアメリカ寄りの大統領ジョゼフ・カサブブとの対立をも生み、コンゴは混乱に陥っていきます。 またアフリカ諸国はどちらを支持するかと2つの派閥に分裂してしまったのです。 さらに苦難は続きます。 政治的に独立できたアフリカ諸国ですが、それは必ずしも経済的自立を伴うわけではありません。 独立時のアフリカ諸国の経済構造は、植民地期から継承した植民地経済でした。そのためこれはヨーロッパ人が生産・流通に大きく踏み込んでいた経済体系であり、イギリスやフランスといった宗主国の経済に必要な原材料を調達し、また廉価な工業製品を輸出しうる市場を確保するための搾取の経済構造です。 この結果アフリカ諸国は経済開発の財源確保のために、植民地時代に開発された少数の輸出産品の輸出を増大して外貨を獲得せねばならず、植民地期からの経済構造から脱出するために植民地経済に依存するという矛盾を抱えることになりました。 また多くのアフリカ諸国の基幹産業は農業であるにもかかわらず、食料自給が困難。というのも食糧作物の開発が植民地期になおざりにされ、コーヒーやカカオといった輸出用換金作物の生産が食糧生産を圧迫していたのです。 本来自国で供給可能なはずの食料を輸入すれば、その分、他産業の開発に振り向けるべき外貨が減少することになるのです。 こういった不利な状況が宗主国により押し付けられたことにより、皆さんも知るようなアフリカ諸国の低開発化を招くことになってしまったのです。 そんなわけで今回はここまで、また機会があればお会いしましょう。ばいばいヨーロッパ~

アメリカの裁判所について

お久しぶりです。せるヴぁんだです。今回のブログ担当ということで、「アメリカの裁判所」について徒然なるままに書き散らしたいと思います。 アメリカ「合衆国」というちょっと変わった国 The United States of America, 略してU.S.A。一昔前(?) に同タイトルの曲が流行りましたが、日本人としてよくよく考えてみれば、アメリカという国は奇妙な国家形態をしています。日本の場合、「国」と言えば日本国そのもの、その下の行政単位は県、市、区、群、町…というように刻まれていきます。(道州制万歳!) 一方のアメリカは、いわゆる連邦制国家なのです。2023年現在、全部で50州を抱える国ですが、この「州」という存在がいささか厄介なのです。おそらく、多くの人が州=県のようなイメージを持つのではないでしょうか。愛知県豊田市≒ミシガン州デトロイト市のように。 しかし、実際のところ、アメリカの各州は日本の都道府県よりもはるかに強い権限を持っています。なんたって「州の憲法」が作れてしまうのですから。(おまけに州兵という州知事直轄の軍事組織まで!そう、某Grand Theft Autoなゲームで手配度が最高になるとやってくる人たちですね)このため、アメリカという国には、連邦政府たる「アメリカ合衆国政府・議会・司法」と、小さな国家とも呼ぶべき、「州政府・議会・司法」が二重で存在しているのです。日本の地方自治体にもそれぞれ議会と行政は存在し、条例も制定できますが、さすがに憲法や法律(※1)は作れません。国の唯一の立法機関は国会のみと憲法で定められています。(第41条) ※1…多数ある「法」の中でも国会で制定された法を特に「法律」と呼びます。 一番の違いは「裁判所」の構造かも アメリカと日本は「三権分立」型の構造をしています。議会(立法)・行政・司法の三すくみですね。そのなかで、議会と行政については、上に見た通り、権限の強弱があるとはいえ、ある程度は似通っています。しかし、司法たる裁判所はまったく違う構造をとっています(なぜでしょうね?)この違いの原因を探るところまではパワーがないのですが(すみません。。。)ここでは組織構造の違いを簡単に紹介しようと思います。 1.日本 日本の場合、司法制度の頂点たる最高裁判所が1つあり、日本を八つの管区に分けて高等裁判所が設置されています。その下に第一審となる地方裁判所・簡易裁判所・家庭裁判所がたくさん存在することになります。このように、最高裁をトップとする単一ピラミッド構造が日本型司法制度ですね。 2.アメリカ アメリカはというと、裁判所も「連邦政府」と「州政府」の2つのピラミッド構造を取ります。アメリカの統治システムは原則として州政府が責任を負い、州政府ではできないことや特に必要とされる場合に、連邦政府に権限があるようになっています。たとえば、合衆国憲法の解釈・適用に関する問題は、州の裁判所ではなく連邦裁判所が審理する権限(管轄権)を持っています。このように、連邦裁判所が管轄権を持つのか・連邦と州いずれの裁判所にも管轄権があるのかなど、個々の訴訟問題の性質によって、どこで裁判するのかが決まります。連邦と州を比べると、連邦の方が力があり、上下関係があるようにも思えますが、州の裁判所システムが連邦の裁判所システムに従属しているようなことはありません。あくまでも「異なる別の裁判所システム」としてそれぞれ独立しており、管轄権の競合があった場合にのみ、個別に調整されています。(たいていは連邦法が優先します) A)州裁判所システム アメリカで提起される訴訟のほぼすべては、州裁判所へと持ち込まれます。州の裁判所システムは各州によって様々であり、特に統一されているわけではありません。基本的には州地方裁判所(District Court/Trial Court)・州控訴裁判所(Court of Appeals/Appellate Court)・州最高裁判所(Supreme Court)の三審制ですが、州によっては控訴裁判所がなく、第一審と最高裁判所の二審制を採る州も存在します。(デラウェア州、サウスダコタ州、ワシントンD.C.など) さらに、州によって憲法や法律の内容、蓄えられた経験(先例となる判例法)も違うため、同一の訴訟を別々の州で提起すると、必ずしも同じ結論や量刑にならない可能性もあります。有名な話では、国際的な企業が準拠法と管轄裁判所(※2)を選ぶ際、アメリカではニューヨーク州とデラウェア州が多いそうです。(デラウェア州なんて何もないのに!)これは、2州が企業紛争に関する豊富な先例を蓄えているからと言われています。 ※2…事件・紛争が起きた時、どの国・州の法律に基づいてどこの裁判所で審理するかということ。 また、アメリカ裁判所制度の最大の特徴と言ってよいのが、「巡回裁判所(Circuit Court)」の存在です。巡回裁判所はその名の通り、管轄する地区をぐるぐると巡回して移動式の裁判をしていたのです。残念ながら今はもう存在しませんが、馬に簡易的な審理台を引かせて、判事が裁判をして回っていたそうですよ。(当時は上等なクッションもなかったので、長時間の移動と審理で判事のお尻が破壊されたとの説も) (画像引用:HJ Erasmus, Circuit courts in the Cape Colony during the nineteenth century: hazards and achievements,Fundamina… Continue reading アメリカの裁判所について

海鳥腰慰安旅行 ~in 湯田温泉~

皆様お疲れ様です!海鳥です! 先日、私のサークルで旅行に行きました。今回はJR西日本さんの「サイコロきっぷ」を利用しての旅行でした。 「サイコロきっぷ」とは、5000円で新大阪から西日本各地の決められた場所への往復切符が手に入る切符です。今回の目的地には福岡県「博多」、島根県「出雲」、山口県「湯田温泉」、石川県「加賀温泉」の四か所でした。 いざサイコロ! さぁ回すぞ!とのことで 私ともう一人で回し、私が「出雲」。もう一人が「湯田温泉」でした。 温泉好き二人は迷わず湯田へ。まさかの一週間前に決定。金無し二人による限界旅行が始まりました。 旅一日目 集合は新大阪。マジで毎週新幹線乗ってる生活を過ごしているおかげか、集合はすぐでき二人で喫煙所へ。 紫煙を交えつつ近況報告を済ませ、我々はホームへ。 ヤニカスの海鳥の為に指定席は喫煙ルーム目の前に。最高な気遣いである。 新山口到着!! 新山口について時刻は12時過ぎ。新山口で一度改札を降り昼食へ行きました! 私はピザを、連れはステーキを注文し、昼からのお酒で気分は最高!いざ湯田温泉へ! ところが… 車社会山口が我々に牙を向けました。 なんと次の列車は一時間後。新山口周辺で遊べるようなところは見つけることができませんでした… 逆方向!防府へ! 私たちはとりあえず防府へ向かいました! 防府といえば「防府天満宮」! 防府天満宮は「日本最初の天神さま」と言われています。 防府天満宮が祀っているのが菅原道真公 時は平安時代。承和(じょうわ)12年(845年)~延喜(えんぎ)3年(903年)を生きた平安貴族であり学者、漢詩人、政治家だったそうですね。 昌泰4年(901年)、時の権力者藤原氏によって無実の罪を着せられ、九州大宰府へ左遷されることになりました。その2年後、大宰府で薨去されました。 その後、都では天変地異が続き左遷にかかわった人々が次々に亡くなりました。このことから人々は「道真公の怨霊の仕業に違いない」といい、京都で神として祀られたらしいです。今の北野天満宮ですね。 「いや、じゃあここいつできたねん」って話ですけど。道真公が薨去された翌年にできたみたいですね。 道真公は、九州大宰府への西下の途中、時の周防国(山口県)国司である土師氏(道真公と同族)を頼り、本州最後の寄港地となる防府の勝間の浦に到着。 「此地未だ帝土を離れず願わくは居をこの所に占めむ」(解釈:この港を出発すれば次はいよいよ九州であるが、この防府の地は天皇のいらっしゃる京の都とまだ地続きである。願わくはここ松崎の地に住まいを構え「無実の知らせ」を待っていたい。) と願い九州へ向かったそうです。そしてそれから二年後、道真公が薨去された丁度その日、府勝間の浦に神光が現れ、酒垂山(現・天神山)に瑞雲が棚引き人々を驚かせたそうです。 国司を始め里人たちは道真公の御霊魂が光となり雲となって「此地」に帰ってこられたと悟り、翌年の延喜4年(904)道真公の願われた通り、御霊魂の「居」を「この所」である松崎の地に建立して「松崎の社」と号したのが始まりだそうです。 これで私は「太宰府天満宮」、「北野天満宮」、「防府天満宮」の「日本三大天神」すべてへ訪れることができました! なんだかんだ忙しくて行けなかった初詣ということで、おみくじを引かせていただきました。 おみくじ「恋愛:ちょっと待ちなさい」 いやいやいや、ちょっとまて。そんな直球あんの!?マジで笑いましたわ笑 これ以外は普通で「今年も努力しましょう」って感じだったので頑張りたいと思います! そして我々はホットチョコで体を温め湯田へ… 湯田温泉到着! もうマジで最高でした。 温泉大好き海鳥ちゃんたちは即温泉へ!温まりながらここまで来て一生サークルのことを話し続ける物好き二人。のぼせかけたころ我々はお湯から上がり、居酒屋へ! 鯨や馬刺しなどを食べながら酒を飲み交わし、またサークルの話。 もうめちゃくちゃよかったですね。 これだけで終わるはずもなく二軒目へ… 記憶ないです。 旅二日目 なんだかんだ朝早起きすることができました。速攻朝風呂へ向かい、ホカホカになった後「狐の足あと」へ向かいました。 この悪魔配合を食しました。 プリンもお酒もめちゃくちゃおいしかったですね! 一階には中原中也のコスプレがあったのでパシャリ 帰るわよ 新山口へ戻りまた居酒屋へ… 海鮮居酒屋でしたがめっちゃおいしかったですね~ おわりに 山口でも湯田と防府は初めて訪れたのですが、めちゃくちゃ楽しかったですね。山口はお酒もおいしいしまた行きたいですね!今度は「獺祭」をいただきに行きたいと思います! ではこんな適当なものを読んでいただきありがとうございました!… Continue reading 海鳥腰慰安旅行 ~in 湯田温泉~

チェコ旅行の備忘録

はい、皆様ここではお久しぶりです。 なんだか新型コロナに関する規制が徐々に緩和されそうな情勢ですが、やはりまだ海外旅行を自由に楽しめるようになるまでは時間がかかりそうなので、今回も自由に旅行ができたあの頃を懐かしみながらブログを書いていきたいと思います。 今回紹介していくのはチェコ旅行の様子です。 私の動画シリーズでももう何回も擦っていますが、何回も擦るのは今までに行った海外の中でもトップクラスに感動した国だからでもあります。なお記事内の写真は全て筆者撮影です。 1.旧市街広場 やはりチェコと言えば印象に強く残っているのはこの旧市街広場です。旅行時は確か1月初旬とかで、辺りにはクリスマスマーケットの装飾がまだ多く残っていました。 その様子は上から見た写真だと分かりやすいです。屋台でスナックを購入し小腹を満たしたのは良い思い出となっています。 2.プラハ城 プラハ城もまたチェコを代表する観光地でしょう。当時はあまり良いカメラを持っていなかったので(写真はi pod touchの第5世代で撮影)、画質はあまり良くないんですが、遠くに佇む幻想的な城の姿は強く印象に残っています。RPGだとラスボスが住んでそう。 実は… おそらく知る人はかなり少ないかと思いますが、私はチェコを含めた中欧の旅行動画を投稿してた時期があります。(現在は全て非公開) 当時はまだ○学生とか○校生でしたが、今思うと現在更新中の全世界解説につながるようなことをしてたんです。たまには初心を思い出すのもいいですね。 それではまた機会があればお会いしましょう、それでは~!

サンタさんは大悪人!? プレゼントの経済学

水差し野郎こと経済学さん クリスマス。ある人は家族と、ある人は恋人と、ある人は友人と。みな楽しく過ごす日です。 いくら経済学者たちの性格が一人残らず捻じ曲がっていて、恋人はおろか友人だってろくすっぽ作れるはずがないという事実があるとはいえ、クリスマスくらいは場を読んで、水を差さないように気を配るに違いありません。 ……と言いたいところなのですが、残念ながら、経済学者の性格のひねくれようは我々の想像をはるかに超えています。 その経済学者がやり玉にあげたのは…… クリスマスプレゼントだろ!! クリスマスの象徴、プレゼントなのです。 もちろん、いくらあの経済学者たちであっても、どこぞのイーデン校の経済学担当の先生のような無根拠の難癖をつけることはそれほど多くありません。 そこには一応の経済学的根拠があります。何も僻みや妬みだけで言っているわけではないのです。 ……ここまで経済学者の面の皮よりぶ厚いオブラートに包んでいますけど、流石にこの先は放送禁止用語が出かねんぞ。 というわけで(?)、このブログ記事では、経済学の観点から(クリスマス)プレゼントについて議論します。 ではでは、さっそくやっていきましょう。 ここは読み飛ばしてもおkです まずは、教科書的なプレゼントの経済学的な意味について述べ……るために、経済学の考え方の基礎をお話します。 数学があんまり好きじゃないって人はここは読み飛ばしちゃっても構いません。 経済学の世界においては、私たちは日々難解な数式を解き、効用(うれしさ)を最大化すべく消費計画を決めることになっています。 代表的な効用最大化問題は、こんな感じです。 (x_iは第i財の消費量、p_iは第i財の価格、Yは予算) これを皆さんは世の中の膨大な量の財に対して解いているのです。 え、そんなわけないだろって? ごもっとも。もちろんそんなわけがありません。こんなの、世の中の人間の9割は解き方すらわからないと思います。 とはいえ、私たちは理由もなく消費計画を決めているわけではありません。皆さん自身は、何か商品を買ったり買わなかったりすることを、「なんとなく」決めていると思い込んでいるかもしれませんが、実は非常に多くの要素を考慮に入れた上で判断しているようなのです。 皆さんの意思決定はとても複雑で、ほんとうに様々な要素に左右されています。たとえば、今日の朝聞いたニュース、お隣さんの噂話、給料日、お財布の中身、空腹感、などなど。 しかもその上、時々の選択が必ずしも一つの目的のために行われている訳でもありません。これらをそのまますべてモデル化する、つまり数式で表すことは、どう考えてもできっこありません。 しかし、他の近似、とくに数学が扱いやすい形で表すことは可能です。これこそが上の効用最大化問題というやつなのです。 つまり、私たちは次のように考えます。 人々はあたかも効用最大化を行っているかのように行動する、と。 これなら、皆さんもある程度納得できるのではないでしょうか。そして、この考えの当てはまりは非常に良いのです。 ……ここまでずいぶんと文字数を使って説明しましたが、結局は、この記事では効用最大化で考えますよ、というだけの話です。 そして、効用最大化を前提にすれば、「プレゼント」の意味がひっじょーーーーにわかりやすくなるのです。 経済学者「『これプレゼントするね!』はすべて悪」 経済学上では、プレゼントはおおむね2種類に分けることができます(厳密にはグラデーション様だとは思いますが)。 第1がお金、ないしはそれに近い金券などのプレゼントです。代表例はお年玉でしょうか。最近ならアマギフもここに含まれると思います。 このようなお金のプレゼントは、当然ながら受け取り手が自由に使い道を決めることができます。何かおいしいものを食べてもいいし、自分の趣味に使ってもいいし、どこかお出かけをしてもいい。もちろん貯金することも可能です。 上の経済学的なお話を踏まえて言うと、「予算」が増えるということになります。もっとも、その分贈り手のお金は減っていますが。お金がただ移動するだけなので、皆が効用最大化を行うとみなせる限り、社会全体の効用はほとんど変わりません。 私が自分で1万円を使って本か何かを買っても、その1万円を娘の六花にプレゼントして、六花が六花自身のために何かを買っても、経済学の観点で見れば、結局この家族のうれしさは同じくらいになるのです。 第2が具体的な財やサービスのプレゼントです。ふつう、皆さんがイメージするプレゼントと言えばこちらでしょう。 このようなプレゼントは、お金と違って、受け取り手は自由に使い道を決めることができません。 お菓子をプレゼントされから、その価値の分のCDを買う、なんてことは無理な話ですね。あるいは飛行機のチケットを貰っても、お腹はちっとも膨れません。貯金なんてどうあがいても不可能です。パンを貯めておいたら腐ってしまいます。 これまた上の経済学的な話からは、特定の財の消費量だけが増えるということになります。この場合も、贈り手のお金が減っていますね。… Continue reading サンタさんは大悪人!? プレゼントの経済学

それでもケインズは死んでいる。

いいかげんケインズ経済学をやめよう 今回のブログは、どちらかというと私の思想(?)的な部分が結構出ております。ただ、これはどちらかといえば経済学の世界では主流の考え方ですので、そんなに偏った思想にはなっていないはずです。というかむしろ現実世界が偏りすぎ(は?)。 まぁ前置きはこの辺にしまして。タイトルの通り、「ケインズはもう卒業してくれ」という話です。 ただ、それだけでなく、「なぜケインズが過度に持て囃されるのか?」ということにも触れてゆきます。その辺で少しばかり経済政策史に触れますから、「歴史」の一部ということでお許しくだせえ。 ケインズの理論は、「ケインズ革命」以来かなり長いこと力を持っていました。もしみなさんが経済を学んでいる学生さんなら、学部1年生で習う「IS-LMモデル」などが有名なケインズ的なモデルです。 そのようなモデルも、もちろん、ごくごく初歩的なインプリケーションについて、平易に説明するという意味においては使用することもあります(実際、私も「日銀の金融政策」の動画の補足解説ではIS-LMモデルの解説を行いました)。 ただし、経済学の世界においては、現在IS-LMをはじめとした旧来型のケインズ的モデルが用いられることはありません。 これはもうほとんど断言してしまってよいことだと思います。いわゆる「ルーカス批判」を経て、今は「ミクロ的基礎付け」に基づくマクロ経済学モデルが主流となっているのです。 もっとも、名前の上では「ニューケインジアン」という立場があり、現在もかなりの影響力を持っている学派(有名なDSGEモデルはニューケインジアン的なモデルです)ではあるのですが、彼らもまたミクロ的基礎付けの上に立っています。決して、彼らがIS-LMモデルを採用して議論を行っているわけではないのです。 (なお、この記事で「ケインズ」とか「ケインジアン」というときは、原則として旧来型のケインズ的な立場を指すこととします) そのような意味において、間違いなくケインズは死にました。 ところが、驚くべきことに、経済学から一歩外に出ると、いまだにケインズが大股で闊歩しています。 それも、ケインズの限界を知った上で、妥当な範囲の含意を得るために使われているのならばよいのですけれど、残念ながら、いまだにまるで万能薬かのように使われていることが多いのです。 といって、私も彼らをあれこれと非難しようというわけではありません。そこには興味深い(イギリス風味)構造的な問題が存在するのです。それは後に触れましょう。 ケインズ、そもそも生きていたのか? ここで、改めてケインズの死亡確認を行っておきましょう。 ケインズ理論が(短期的に)財政支出や減税を正当化する根幹は、「乗数」にあります。 財政支出と減税では若干の違いがありますが、結局のところは「100万円支出したら、100万円より大きな経済効果があるんだ!」ということを、ケインズ(およびその後継者たち)は主張しました。 もしそれが本当なら、たしかに魅力的な提案です。 が、多くの実証研究が示すのは、その乗数は「1」未満であるということです。 ケインズを信じる人々には残酷な話ですが、「100万円支出しても、100万円より小さな経済効果しかない」というのが、事実なのです。 たとえば、コロナ禍における例の10万円の給付金は、3.5兆円の経済効果があったと言われます。 しかし、給付金は1.2億×10万円ですから、支出は12兆円。つまり、乗数は「0.3」程度です。 さらに悪いことに、この給付金はインフラなどへの投資と異なり、公共財の供給という観点からは正当化できず、一方で所得減税のように労働のインセンティブの観点からも正当化できません。 平たく言ってしまえば、これは失敗でした。 他の例、たとえば戦間期の諸国でもまた、ケインズは生きていなかったようです。 「ニューディール」の効果は、最近になって見直しが進み、想定されていたよりもずっと小さなものだったと判明しています。 ドイツの経済が復活したのはケインズ政策ではなく、通貨の安定が最も重要であった可能性が高いと見られています。 そして日本も、「高橋財政」成功の要因は通貨レートの(疑似的な)切り下げが功を奏したのだという意見が出てきています。 (申し訳程度の歴史要素。でもこの辺の研究はすごく活発で面白いので、よければぜひ) もはや、現在においてケインズが死んでいることだけでなく、「そもそもケインズは生きていたのか?」(有効であったことはあったのか?)という話にまで発展してしまうのかもしれません。 「大きな政府」というケインズ主義、「小さな政府」というケインズ主義 皆さんは「大きな政府」と「小さな政府」という言葉をご存じでしょうか。 政治学の方に怒られるのを承知でざっくりと言うと、文字通り大きな政府は色々なことを政府がやって、小さな政府は色々なことを民間に任せるスタイルです。 誤解して欲しくないのですが、これはどちらが良いとか、どちらが正しいとかいうものではなく、単なる政治的な態度の区別です。最もわかりやすいのがアメリカで(毎回アメリカの話してる気がするな?)、民主党は「大きな政府」、共和党は「小さな政府」をそれぞれ志向する立場に立っていると言われています。 ここで皆さんに質問です。民主党と共和党、つまりは「大きな政府」と「小さな政府」、ケインズと親和性が高いのはどちらだと思いますか? たぶん、多くの人は民主党の「大きな政府」だと答えると思うのです。ニューディールなんかも民主党でしたからね。たしかに、民主党はケインズ的政策を重視し、行ってきました。 ところが、実際の所、共和党もまた(場合によっては、意図せざる形で)ケインズ政策を繰り返してきたのです。 これは、共和党が「小さな政府」を放棄して、「大きな政府」を志向したということではありません。 むしろ、「小さな政府」のための政策――減税――こそが、本質的な小さな政府主義者にはおそらく不本意な形で、ケインズ政策として機能してきたのです。 … Continue reading それでもケインズは死んでいる。

ハワイ料理がおいしい! 飯テロの話

飯テロがしたいです みなさんはハワイに行ったことはありますか? 私はハワイどころかアメリカの地を踏んだこともなかったです。 今回はたまたまハワイに行く機会があったので、とりあえず飯テロがしたいハワイの料理についてご紹介します。今回訪ねたのはハワイの中でも一番知名度の高いオアフ島でしたので、オアフ島の文化も少し交えながら飯テロをしていければと思います。 マヒマヒ 日本にも居る魚「シイラ」をグリルやソテーしたお料理になります。魚の名前がそのまま料理名になっていて、シイラはハワイ語で「MAHI MAHI(強い 強い)」という名前になります。高級魚に分類されるシイラは成魚では1.5m〜1.8mほどになるようです。もうそれってほぼ人間サイズでは? 日本では高知でよく食べられているそうですね。 白身魚なのでクセが少なく、ジューシーな食べ応えのある身に濃厚なホワイトソースがかけられていました。ハワイでは魚が出ると大体レモンかライムが添えられるのですが、量が多いのである程度食べたところで柑橘系のものを絞ると、程よくさっぱりとした味に味変できて良いですね。 ハワイでは白米も食べられているので、お米がついています。日本からの移民が多かったこともあり、今でもプレートランチにはお米が添えられることもあるようです。 パイナップルが添えられているのですが、このパイナップルはオアフ島のドールプランテーションから来ているようで、この1切れで満たされるほどの新鮮で甘いものでした。 ガーリックシュリンプ ハワイの代名詞とも言えるほど有名なガーリックシュリンプですが、本場のガーリックシュリンプはガーリックがしっかりと効いていて、スパイスの存在感が強いです。 そもそもハワイでガーリックシュリンプが人気料理になったのは、ハワイ オアフ島の北部カフクで1970年台に海老の養殖を始めたことがきっかけです。とれたてのエビにオリーブオイルと大量のガーリックをなどで味付けしたB級料理が広まって今にいたります。養殖しているから食材に困らない、うまい特産料理ですね。 今ではお店ごとにエビとガーリックを使う以外は大胆なアレンジをしているようで、使っているスパイスもソースもどこで食べるかでかなり違います。他店との食べ比べをする観光客も多いとか。 余談ですが、ガーリックシュリンプやエビチリのようにエビに味を染み込ませたい料理に関しては、エビの背に沿って包丁をいれると良いとされています。味がよく沁みる上にくるりと丸まって可愛くなりますよ。 ハンバーガー ハワイもアメリカの一種ですので、もちろんハンバーガーがおいしいです。 バンズの上に棒が刺さっているのは、ウェイターさんが運ぶときにあまりの具の多さにバーガーが崩れてしまわないようにするためのようです。写真の撮り方でわかりにくいですが、実はこのバーガー、手から簡単にはみ出るぐらい大きくて、齧り付くのが大変なぐらいのサイズでした。 (コメントが少ないのはあまりの質量に食べるのが大変だったからです。美味しかったです) ポケ・ボウル ポケ(ハワイ語:poke)は”切り分ける・スライスする”を意味する言葉で、切り身魚を白米にのせたものをポケ・ボウルと言うそうです。日本のマグロ丼のような醤油ベースの味付けのものから、ハワイらしい香辛料の効いた味付けのものまで多種多様な味のものが販売されていました。 ハワイ語での表記から察せられるように島国のハワイには生魚を食べる習慣が古代からあったようです。元々は採れたての魚に塩や海藻を混ぜていたものを、西洋から持ち込まれた玉ねぎや日本や中国から持ち込まれたごま油や醤油を使うようになり今の形になりつつあるのだとか。 写真のものは日本出身の方が経営される「マグロブラザース・ワイキキ」さんで購入したポケ・ボウルです。マグロにアボカドが合うのは最早常識ですが、それに辛味の効いたスパイスとライムの酸味の組み合わせがたまらない逸品でした。 パンケーキ&コーヒー パンケーキの発祥は本当にハワイなのか(?)という議論はパンケーキの定義によって意見が分かれることでしょう。しかし、一般的に先日日本で流行った所謂”パンケーキ”の発祥はハワイであります。 (森永のホットケーキ粉で作ったホットケーキに比べると)少し脂分が多い生地にクリームやシロップ、バター・果物を添えていただきます。 写真は世界3大コーヒーと言われるハワイ原産のコナコーヒーで有名な「ホノルル コーヒー エクスペリエンス センター」さんでいただいたパンケーキになります。店内に充満する挽きたてのコーヒーの香りと、ハンドドリップでいただくコナ・コーヒーの組み合わせがとても素敵でした。(尚、コナ・コーヒーの写真は撮り損ねました) 話はそれますが、ハワイでは犬と一緒にお店に入ることができるお店があるようで、この「ホノルル コーヒー エクスペリエンス センター」さんにも犬連れのお客さんがいました。大きな犬が可愛くて思わずたどたどしい英語で話しかけてもふもふさせてもらいました。 まとめ まだ数品しか紹介していないにも関わらず、土着のネイティブ・ハワイアンの文化から日本やアメリカ移民によってもたらされた文化までを融合させて旅行者に”実にハワイらしい”料理を提供していることがお分かりいただけたかと思います。 ハワイでは観光産業に重きをおいてから、ハワイの文化や地産地消にこだわったメニューを開発し続けています。特に顕著な動きとして1991年から行われた”食の革命”があります。「ハワイ・リージョナル・キュイジーヌ」という12人のハワイのシェフのグループが集まってハワイ独自の料理を世界の主要な料理として広げていくという目標をもった運動が社会に広まり、ハワイ全土に”ハワイ産の食物を使い、ハワイらしい料理をつくろう”という気運が広まっております。 旅行に来た人にハワイの思い出を食でも残してほしいという思いから郷土料理の”開発”に勤しんでいるハワイの人々の努力を感じることができるいい滞在でした。いえ、難しい話はやめましょう。ハワイ料理、美味しかったです。ここまで読んでいただきありがとうございました。 おまけ Dole(果物ジュースで有名なあのドールです)のプランテーションに立ち寄ったのですが、パイナップルが実際に育てられているところを見るのは初めてでした。 「パイナップル、ワレェ、そんななり方しとったんかぁ……!」 と衝撃でしたので貼らせていただきます。 もっとしっかりした巨木から実ができると思っていたのに、地面に近い硬度強めの雑草から生えてるんですね。ちなみにパイナップルはハワイが原産の植物ではなく、南米から持ち込まれたものだそうです。1920年代にハワイとアメリカ本土を繋いだ定期客船の広告モチーフとして用いられたことで、一気にハワイ=パイナップルの印象ができたとのこと。 広告の力はすごいですね。 [参考記事] 「Hawaii… Continue reading ハワイ料理がおいしい! 飯テロの話