※とある歴史ドラマの紹介文です。ネタバレ注意! こんにちは、いのっちです! 新年度も「世界史べーた(仮)」をよろしくお願い致します♪ (「獣史祭」への御参加 & 応援ありがとうございました!✨ 再生リストはこちら♪) さて、今回は久々に「歴史ドラマ」の御紹介をさせて頂きたいと思います (今回で6本目、約1年ぶり)。 過去の紹介ブログはこちら! ⇒ 第1回「草燃える」 第2回「花神」 第3回「翔ぶが如く」 第4回「毛利元就」 第5回「葵徳川三代」 今回は、3月に再放送が終了したばかりの『坂の上の雲』(2009年[平成21]~2011年[平成23])を御紹介したいと思います。 (※あくまでドラマ紹介ですので、史実や原作とは微妙に内容が違う可能性があります) 何といっても、懐かしかった(もう15年前…) 本放送の頃の私はまだ子供でしたので、続きが待ち遠しくてうずうずしていたことを思い出します。 (本作は1年おきに放送される3部構成でした) いわゆる通年で放送される「大河ドラマ」枠ではありませんが、放送時間は大河の倍(90分)で、膨大な制作費を費やして世界中でロケを行うなど、「NHKの本気」を垣間見ることが出来る超大作の「スペシャルドラマ」です。 (旅順港閉塞作戦や二百三高地、そして日本海海戦は大迫力) 加えて、大河常連のベテランや大物俳優さんたちが惜しみなく出演されており、この規模の歴史ドラマは正直二度と制作できないのではないのかと寂しく感じた自分もいました。 (もちろん、いつか超える日が来て欲しいです!) 物語(史実と区別するためにあえてこう呼びます)の舞台は「明治時代」の日本です。 主人公は伊予松山(現在の愛媛県松山市)出身で、「智謀如湧(ちぼうわくがごとし)」と称えられた海軍軍人「秋山真之(演:本木雅弘さん)」、その兄で「日本騎兵の父」と呼ばれた「秋山好古(演:阿部寛さん)」、そして真之の親友で明治を代表する俳人「正岡子規(演:香川照之さん)」の3人です。 …ということになっていますが、実際には政治家、軍人、文化人、そして一般の民衆に至るまで、明治という新時代を築いていった人々を描く群像劇となっているのが本作の特徴です。 (もちろん物語の中心は彼らですが) 原作者の「司馬遼太郎(大正生まれ)」は、明治という時代に「庶民が国家というものにはじめて参加しえた集団的感動の時代」、「個人の栄達が国家の利益と合致する昂揚の時代」、「楽天的な時代」など、かなり好印象を抱いていたと思われます。 国家・国民が一丸となって国威発揚に向かっていく姿は「昭和後期の高度経済成長期」に重なるイメージかもしれません(いわゆる「昔はよかった」的なノスタルジー史観) まあ、司馬さんは戦争を経験している世代(終戦時22歳、従軍経験有り)ですし、日本史に対する関心の出発点(創作意欲の源泉)がまさに昭和の軍部に対する失望(「昔の日本人はもう少しましだったのでは?」)だったわけなので明治の理想化は仕方ないと思いますが。 もちろん近代化の進展で生じた様々な悲劇や苦難などもあったわけで、ドラマではその辺りに触れるシーンが挿入されていました。 本作には様々な魅力的な人物が登場するのですが、流石に全員紹介すると長くなりますので、何人かを個人的にピックアップして御紹介しますね♪ (お気に入りの方に言及していなかったらすいません…) … Continue reading 『坂の上の雲』はいいぞ。(おすすめ歴史ドラマ紹介 特別編)

Category: 年代

理神論争~神を理解せよ~その政治的背景を少し

貴方は神を信じますか?今でこそ「別に信じていない」と言えるのですが、17世紀のイングランドではそんなこと言えません。当時はみんな神を信じていますし、多少疑問に思っていても常識のある人なら神を信じているような発言をしたものです。ところで、かつては人間ごときに理解できないと考えられていたあまりにも偉大過ぎる神ですが、フランシス・ベーコンやデカルトなどによる科学革命が進行し、17世紀の後半では「世界は理性でとらえられるものだ」という考えが次第に力を増していました。ニュートンの万有引力の法則が星空も地上と同じ法則によって動いていることをあかしたというのはその成果の一つです。他方フランスでは月の圧力が潮の満ち引きを引き起こすと考えられていましたが、少なくとも神を安易に用いない説明を世界に対して向け始めたことが重要です。 こうした科学的な思考の黎明期にあっても神の存在は当然信じられていました。当時は神を理解するために自然を探求していたからです。ニュートンも世界を創造した神にとって空間は感覚器官であり、時折この世界に干渉すると述べています。反発した人々は「時折介入しなければならないのは全能の神にしては不完全だ」と反論しています。こうした反発者にとって神は時計職人のようなものでした。完璧な世界という時計を作った神は、その見事な調和が動き始めてからは、介入せず、それでも世界は動くと言う考え方です。神の存在を証明する試みもこの時期にデカルトやスピノザによって理性的に試みられます。ここでは何が重要かと言うと、人間が神を理解しようと試みたことです。人間の思考が及ばないような次元にいるとは考えていないのです。もちろん多くの人は昔ながらの、人の理解の及ばない全能の神を想像したのでしょうしが、知識人には神を理解したいという欲求が沸いていたのです。 神を理性で理解する試みは政治的な要因も働いていました。イングランドの宗教は国教会ですが、この教会は多くの人々を包摂するために、教義にはゆとりがありました。そこには従来のカトリック的な啓示(限られた人の前のみに明かされる神の言葉)や儀式を重んじる高教会派と、聖書を重視するプロテスタントの原則に近い低教会派がありました。この二つの派閥の争いで、高教会派はある程度まとまりをもつ中、低教会派は国教会からも除外された派閥とも交流を持ちました。この除外された派閥とも交流を持つことで広く仲間を募る広教会派が生まれるのですが、何しろもともと意見が違って別派閥になったのですから団結力に欠けます。そこで彼らの思想の中心に自然神学、つまり啓示に頼らずに理性で神を理解しようとする考えが据えられたのです。 高教会派と低教会派はトーリーとホイッグに結びついています。カトリック的要素のある高教会派はトーリーに属するわけですが、トーリーはカトリックを公言するチャールズ2世の弟の王位継承を支持していました。当時彼の王位継承は国を二分する争いになっていて、カトリック嫌いなイングランド人としては伝統に反してでも弟の王位継承を避けるべきか、伝統にのっとるべきかで割れていたのです。ホイッグは低教会派、広教主義でしたが、伝統の強い力に対抗するためにも理性を持ち出す必要があったのでしょう。 と、まとまったようなまとまってないような話は以上です。

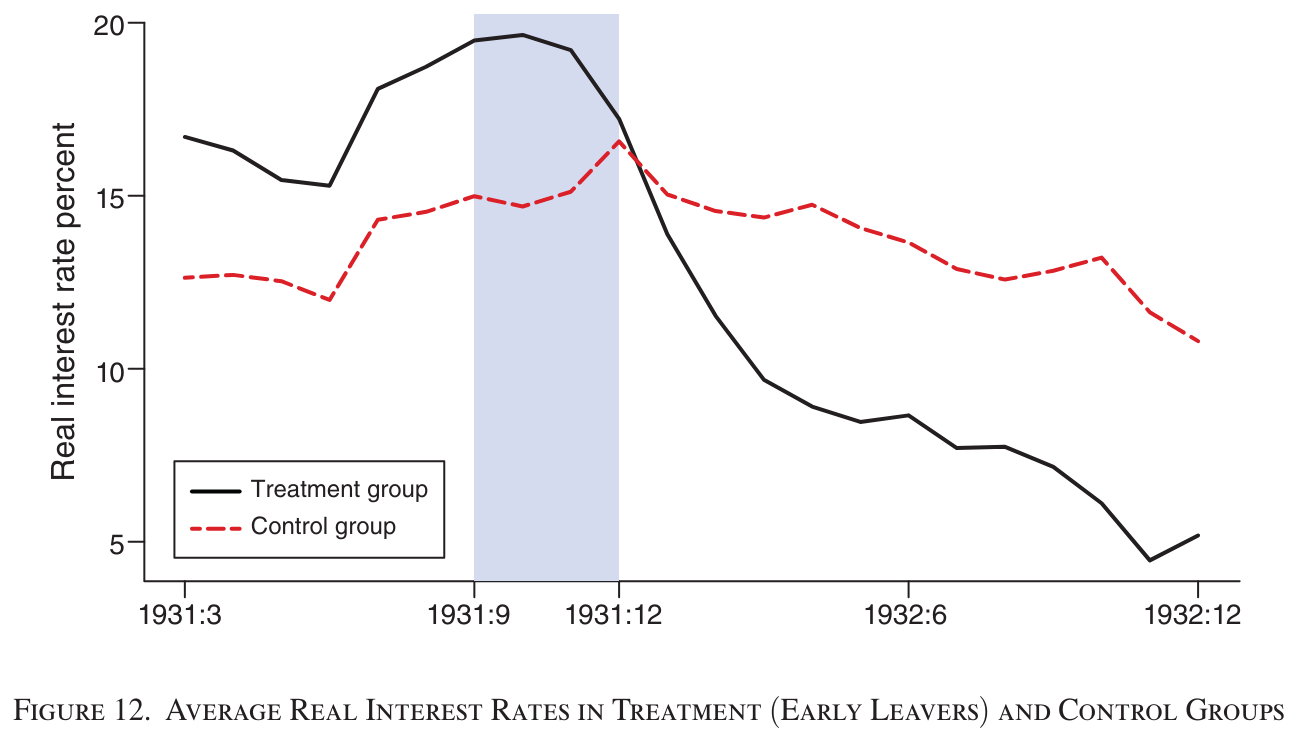

いつ『因果関係がある』と言えるのか:金本位制離脱と実質金利の事例

「○○が××を引き起こした」 日常会話では、「○○のせいで××になった」とか、「○○が××の原因だ」とか、「○○が××を引き起こした」といった発言を、私たちはかなり気軽に行っています。 上の鍵括弧内のような発言は、因果関係を主張しているものです。○○という原因があったから、××という結果が起きたのだ、という関係ですね。 しかし、もしもわずかなりともアカデミックな、あるいは厳密な議論を要する場にいるならば、因果関係という語には極めて慎重にならなければなりません。 さもなくば、あなたのもとに「ドーモ、トウケイ・ガクシャです。素人質問で恐縮なのですが……」とニンジャがエントリーしてくることになるでしょう。コワイ! そんな恐ろしいニンジャを避けるために、今回は因果関係の話をしましょう。 ……なお、申し訳程度の歴史要素として、後半には「大恐慌後の金本位制の離脱は、実質金利を低下させたのか?」という問題の因果推論の論文を扱います。 あなたはヨーグルト会社の社長です まずは、因果関係を主張することがどれだけ難しいか、という話を、具体例を使って考えてみます。 あなたはヨーグルト会社の社長だとしましょう。そこへ、経済学を修めたと称する怪しげなコンサルがやってきてこう言います。 「うちの製品を使いましょう! そうすれば売り上げが倍になります!」 (グラフ作成には「ちゃちゃっと」: https://chachart.net/bar を使用) そのコンサルは続けて、 「このグラフを見てください! 弊社製品を導入している企業は、そうでない企業の倍以上を売り上げています! 弊社製品が売り上げを大きく増やしたんです! だから、御社も弊社製品を導入すれば売り上げが増えますよ!」 などとのたまうわけです。 さぁ、ヨーグルト会社の社長たるあなたはどうしますか? 正解は…… 「イヤーッ!」 「グワーッ! サヨナラ!」コンサルは爆発四散! アイサツ前のアンブッシュは一度まで認められています。アンブッシュにも耐えられないコンサルは実際サンシタなため、話を聞く必要もない。 あっはい。真面目にやります。 さて、先ほどのグラフをもう一度見てみてください。このグラフは、製品の導入と売上に相関があることを示しています。 では、その相関関係が因果関係であると、つまり、製品を導入した「から」売上が増えた、という関係があると言えるでしょうか? 私がそのヨーグルト会社の社長だったら、迷いなくコンサルにアンブッシュを仕掛けます。じゃないや、ええと、製品を導入した「から」売り上げが増えた、とは言えないと思います。 考えられる他の理由は、大きく3種類に分けられます。 まず1つ目が、まったくの偶然という可能性です。 有名な例としては、ニコラス・ケイジと何かを結び付けるやつですね。ニコラス・ケイジの映画出演数とプールの溺死者数とか。 ここでは、ニコラス・ケイジの映画出演数と、ノースダコタ州の運輸保安検査官の数の相関を貼っておきます。綺麗に相関しているように見えますが、これを因果関係だと主張するのは相当難しいでしょう。 ニコラス・ケイジが出演する→身体は闘争を求める→犯罪リスクが高まる→保安検査官が増える……なんて、さすがに無理筋。その次はアーマードコアの新作でも出るのか? (出典: Tyler Vigen – Spurious Correlations: https://tylervigen.com/spurious/correlation/5837) とはいえ、このコンサルの例では(導入済企業数がとんでもなく少ないとかでない限りは)完全な偶然とは言いにくいでしょう。命拾いしたな。 では第2の理由、逆向きの因果がある可能性に行ってみましょう。つまり、製品を導入したから売上が増えた、のではなく、売上が高いから製品を導入した、ということです。 これは可能性がありそうです。売上の少ない企業は、そもそも製品を導入する余裕なんかないんじゃないかと言われれば、コンサルも「アバーッ!」と爆発四散することでしょう。 最後の理由は、まったく別の、第3の要因が関係している可能性です。 色々と考える余地があるのですが、たとえば、コンサルが大企業にばかり営業をかけているとしてみましょう。この場合、大企業であることが、営業→導入の要因であると同時に、売上の大きさの要因でもあります。 この場合も、製品導入が売上を増やしたという因果関係があるとは言えませんね。コンサルはしめやかに爆発四散! これで、「因果関係」を主張することの難しさについてはご理解いただけたと思います。反対に、もしもあなたがコンサル側の立場なら、こうした指摘にも耐えられるように理論武装重点で挑む必要があるということです。備えよう。 ところで、さらに追い打ちをしておくと、たとえ、製品を導入したから売上が増えたという因果関係があったとしても、ヨーグルト会社がこれを導入すべきかは断言できません。なぜなら、そのヨーグルト会社にとって、売上が増えるかどうかは定かではないからです。 これはいわゆる「外的妥当性」という問題です。たとえば、売上が増えた企業たちは、ヨーグルトとはまったく違うものを作っている企業かもしれません。ブロッコリーとか。そのときには、ヨーグルト会社にもそのまま同じ結果が現れるとは考えにくいでしょう。 Rubinの因果モデル それでは、厳密な因果関係を立証するためにはどうすればいいのでしょうか? 勘のいい方はお気づきかもしれませんが、「厳密な」議論をするためには、数学を避けて通ることはできません。ここでは、ちょっとだけ数学を使って、因果関係を考えてみましょう。 なお、どうしても数学が苦手だという方は、ここは読み飛ばしてもらっても構いません。 いま、iさんの原因となる処置をDᵢとしましょう。DᵢはYes(Dᵢ=1)かNo(Dᵢ=0)のいずれかになるような変数です。一方で、原因が決まったのちのiさんの結果(潜在アウトカム)はYᵢ(1), Yᵢ(0)として、Yᵢ(1)もYᵢ(0)も実数値を取るとしましょう。 先ほどの例でいえば、Dᵢはi社の製品の導入(Dᵢ=1)と非導入(Dᵢ=0)に対応し、Yᵢ(1)は導入したときのi社の売上、Yᵢ(0)は導入しなかったときのi社の売上です。 こういうふうに書いたとき、Dの処置効果(Treatment… Continue reading いつ『因果関係がある』と言えるのか:金本位制離脱と実質金利の事例

ウィリアム1世は正しかったのか

イングランド史を学ぶととりあえず大きなターニングポイントとしてノルマン征服を習うと思います。その実行者であるウィリアム1世は武力で王位をもぎ取り、武力で住民を従わせ、戦争の最中に亡くなった、まさにヴァイキングの末裔、天国ではなくヴァルハラが似合う王だったことでしょう。 現代の価値観からすればとんでもない乱暴者とさえ思われるウィリアム1世ですが、そう決めつけてしまうのは全く想像力に乏しく、我々はなぜ彼がその圧倒的パワーを持ちえたのかを考察しなければなりません。多くの地域を支配した歴史を持つイングランドの歴史教育では、この点で執拗に問いを立ててきます。少なくとも私が持っているコリンズのKeyStage3段階の教科書では執拗です。この段階は11-14歳を対象にしたものですが、学習の目標は説明ができるようになることで、例えば「王はなぜ力と対話を用いる必要があったのか」と言う話題について話すことができる、といったものです。少年時代から支配とは何かを学ぶわけですね。 ウィリアム1世がなぜ王位を狙ったのかは聞くまでもないでしょう。私たちが際限なく価値を追求するように、中世の王たちも際限なく価値ある土地を追求します。むしろ狙える土地があるのに狙わなかったことの方が疑問とされるべきことです。戦争を起こしたら犠牲者たちへの説明はどうなるかなど考えません。むしろウィリアム1世はそれによく配慮した側です。彼は教皇から直々に支持を得た聖なる軍を率いたのです。この戦いで死ぬことはキリストのためになり、倒れた相手は不信心者なのです。それに加えて、後継者亡くして死んだ王の親戚かつ友人であり、後継者指名を受けていた(と言う主張)のであり、中世ではウィリアム1世のイングランド王位請求は悪いことなど一つもないでしょう。 神のご加護(彗星の出現、ドーヴァー海峡の天候変化のタイミング、先に競争相手が別で戦う羽目になったことなど、様々な幸運はそう呼ぶほかないぐらいです)で土地を得ましたが、問題はその土地をどう維持するかです。なんと当時のイングランド人500,000人程度に対してウィリアム1世の同胞ノルマン人は10,000人程度、1人で50人の異民族を支配しなければならなかったのです。50人の外国人が働く工場をあなた一人が任されて、彼らに仕事を最大限させるにはどうすればいいのでしょう。機嫌を取ればなめられるだけで相手は要求をエスカレートさせるでしょうし、いつの間にかあなたが彼らの下僕となります。かといって苛烈に扱えば、あなたは工具を片手にした50人から報復を受けるでしょう。ノルマン人は自身の安全を確保するためにまず城を作りました。当時イングランドにはノルマン人が「城」と呼ぶような城はありませんでした(アングロ=サクソン人からしたら城と呼べるものはあったかもしれませんが)。ノルマン人のモット・アンド・ベイリー方式の城郭は当時としては防御が固く、不意打ちを受けないよう住民からは離れて建てられました。こうした恐怖によってウィリアム1世はがちがちに構えてイングランドを支配しました。 優しくスマートに統治するのが理想でしょうが、時には恐怖に頼らざるを得ないこともあるものですというお話です。ウィリアム1世はそのせいか、あまり評判がいい王様ではなく、どちらかといえば侵略者として記憶されていると思います。

フォンスティ音楽教室③ 小澤征爾様について超ざっくり

おひさしぶりでっす。フォンスティーヴ(タコP)です。 大分間が空いてしまいましたね……。 さて、早速前回の続き……と行きたいところなのですが、これを書こうとしたちょうどその時、私の元に衝撃的なニュースが飛び込んできました。あの日本が誇る大指揮者、「小澤征爾」様がご逝去されてしまったと……。 ということで久々の執筆なのですが、少々話題を急カーブさせ、今回は先日お亡くなりになった小澤征爾さんについてお話ししようと思います。 ※この記事には独断と偏見、主観的意見が多分に含まれます。ご了承ください。 先日の小澤征爾様の訃報はネットニュースやメディアでデカデカと掲載されたので目に入った方は多いと思いますが、その中ではそもそも小澤征爾様が何者なのかご存知ない方もいらっしゃったと思います。 小澤征爾(以下敬称略)自体、主に20世紀に活躍された方で、近年では癌の影響であまり表舞台に姿を現していなかったので、おそらく昨今の10代20代の方々は特に知らない方が多いと思います。 小澤征爾は1935年に誕生した日本の指揮者で、おそらく近代日本音楽史の中で最も偉大な人物のうちの1人です。 彼はその生涯で日本人としての様々な偉業を成し遂げていますが、その中で特に偉大なものはやはりニューイヤー・コンサートの指揮でしょう。 クラシック音楽の本場であるオーストリア、ウィーンでは毎年元旦に「ウィーンフィル・ニューイヤーコンサート」と評してコンサートが開かれています。 元旦の「ニューイヤー・コンサート」という名目ではウィーンだけでなくヨーロッパ各地、それこそ日本でも行われていますが、その中でもウィーンフィルニューイヤーコンサートだけは別格で、その場に指揮者として呼ばれるということはクラシック界の中では最高峰の名誉として扱われます。 そして、今までの歴史上そのコンサートに呼ばれた日本人は1人しかおらず、その人こそが「小澤征爾」なのです。 また、それと同じように数十年にも及ぶ長い伝統を誇るフランスのブザンソン国際指揮者コンクールでも日本人として初めて優勝。またドイツやアメリカなど、世界の様々な機関から勲章やメダルを授与されています。現代でも世界で活躍する日本人指揮者は多くいますが、これほどの功績を持った日本人は未だに現れていません。 また、ナチス政権のドイツを生き抜き、20世紀最高の指揮者とも名高い「ヘルベルト・フォン・カラヤン」、同時期のアメリカに生まれ20世紀のクラシック業界の最先端を走り常にリードしてきた「レナート・バーンスタイン」といった偉大な指揮者たちとも親交が深かったことも理由の一つに数えられます。 昭和当時の日本の音楽文化を西洋と対等まで押し上げた立役者の1人だと、筆者は考えます。 小澤征爾様、約半世紀、ありがとうございました。 それではみなさま、ご拝読ありがとうございました。

『葵徳川三代』はいいぞ。(おすすめ大河ドラマ紹介 第5回)

※とある大河ドラマの紹介文です。ネタバレ注意! こんにちは、いのっちです! お久しぶりです! 何だかんだで2023年も終わりが見えてきましたね。 登録者数も1900人を超え、年末年始には投稿祭「革命祭」を開催と益々勢い盛んな「世界史べーた(仮)」をどうぞこれからもよろしくお願い致します! さて、今回も好きな「大河ドラマ」の御紹介をさせて頂きたいと思います(今回で5回目)。 過去ブログはこちら ⇒ 第1回「草燃える」 第2回「花神」 第3回「翔ぶが如く」 第4回「毛利元就」 今回は、現在放送中の「どうする家康」に因んで、「徳川家康(演:津川雅彦さん)」とその子の「徳川秀忠(演:西田敏行さん)」、そして孫の「徳川家光(演:尾上辰之助 [現・4代目尾上松緑]さん)」の親子三代が主人公を務める作品『葵徳川三代』(2000年[平成12]放送)を御紹介します! 余談ながら、筆者が初めてリアルタイムで観た大河ドラマです (世代がバレちゃう💦) 太閤・豊臣秀吉の死から始まり、「関ケ原の戦い」「大坂の陣」などの戦乱を経て「江戸幕府」が盤石になっていく時代(約40年間)を描いた作品です。よって前半は華々しい合戦シーンがある一方で、後半は幕府や朝廷を舞台にした政治劇が中心となります。 主役の津川さんや西田さんたちをはじめ、多くのベテラン俳優がキャスティングされていることでも有名ですね(当時は「老人大河」と揶揄されたとか💦) 本作の見所は何といっても映画並み(億単位)の予算を投じて撮影された「関ケ原の戦い」でしょうね♪(「どうする家康」ももうすぐ関ケ原だ!) 現在でも他の大河作品や歴史番組にも流用されている迫力満点の合戦シーンはまさにNHKの本気といった感じです。 九州出身の私としては、やはり「島津の退き口」のシーンはワクワクしますね♪ (史実なのかは存じ上げませんが) あと、語り部が有名な「徳川光圀(水戸黄門)(演:中村梅雀)」というのも面白いですよね♪ (「今宵も、お馴染みの顔でござる」のフレーズは癖になる) 歴史の研究者である彼が、祖父(家康)や伯父(秀忠)の業績を視聴者に紹介していくというのが本作品の基本的な構成になっています。 知名度が高いだけではなく、学問に精通しており、何より家康たちの時代から離れすぎていない彼が語り部に選ばれたことはまさに適材適所といえるでしょう。 (物語の終盤では彼自身が誕生するエピソードが描かれています。) まあ、本作の光圀は「サッカー」や「ホームラン」「スキャンダル」「プライバシー」など外来語をここぞとばかりに多様する一方で、「関ケ原の合戦の前哨戦」や「父親(徳川頼房[水戸藩の祖])の誕生シーン」に自ら顔を出すなど時空を超えて縦横無尽に駆け回るコメディ担当なんですがね(笑) これは本編がガチガチの「武家ことば」や「公家ことば」で固められているため、歴史に詳しくない視聴者が置いてけぼりにならないよう配慮したからだそうです。 温度差が凄い。 因みにまたまた余談、光圀の側にはこれまた有名な「助さん・角さん」のモデルとなる二人が控えているのですが、彼らは「女性」が演じています。天下泰平の時代が続いた結果、武士たちも華奢になった事とを表現するためだとか。 温度差が凄い。 さて本編に話を戻しますが、今作の中心人物(というか実質的な主人公)といえばやはり何といっても「二代将軍・徳川秀忠」でしょう。 本作は、説明不要の有名人である父親の徳川家康に比べると影が薄い彼の成長物語と言えます。 実際、ドラマ序盤ではどこか頼りなく迂闊さが目立った青二才といった感じでしたが、父や家臣たちの薫陶を受けながら徐々に身内や重臣、朝廷や大名にも一切容赦しない強かな天下人へと変貌を遂げていきます。(家族想いの面では一貫していましたが)… Continue reading 『葵徳川三代』はいいぞ。(おすすめ大河ドラマ紹介 第5回)

アフリカ史のすゝめ

アフリカ史の魅力 はいはーいアフリカ推しのまりさです。 突然ですがアフリカ史というと皆さんは何が思い浮かびますか? そもそもアフリカ史とは歴史書においてちら裏にしか載らず、試験やテストにも出てこず、知ろうと思ったり、知る機会がなかったりするため、自発的に興味を持つことは難しいと思います。 そこで今回はアフリカ推しの私がアフリカ史の魅力をご紹介させていただこうと思います。 各地に存在していた交易国家 アフリカというとサバンナにジャングル。閉鎖的な場所で、ヨーロッパ人が足を踏み入れるまで外部との接触がなかった遅れた地域…そんな風に思われがちです。 しかしそれはいわゆる偏見であり、例えばインド洋交易の要衝となっていたアフリカ東部のザンジバル島を中心とした商業都市連合「キルワ王国」や西アフリカと北アフリカの中間貿易で栄えたサヘルの王国、マリ王国やソンガイ王国。ザンベジ・リンポポ川に跨る鉄器農業社会の早期形成や金の加工品輸出で栄えた「グレートジンバブエ」といった国々が存在していました。 彼らは元々この広大なアフリカの地で多種多様な文化を形成。 閉鎖的なアフリカというのはまさにヨーロッパ的な見かたであり、ヨーロッパ人到来以前から外部との交渉はすでに行われており、いうなれば開放的なアフリカがそこにあったのです。 ヨーロッパという仇敵 ヨーロッパ諸国というのはアフリカ史を話すにおいて切っても切れない関係です。 16世紀から始まった大西洋奴隷交易において、アフリカは南北アメリカ大陸への奴隷供給地としての役割を担わされ、働き手と兵士を失い、さらには大量の加工品の輸出攻勢を受け現地の製造業が壊滅。19世紀に イギリスが奴隷貿易を禁止にするまでの間、奴隷貿易はアフリカに深い傷跡を残しました。 また1878年にドイツ・ベルリンで行われたベルリン会議にてヨーロッパ列強によりアフリカ大陸は分割・植民地統治を受けることになります。 ヨーロッパとアフリカとは搾取する側と搾取される側であり、幾度となく対立してきたのです。 そんなアフリカ諸国が独立するまでの過程というのは、西欧諸国という”敵”との戦いであり、ある種の我慢比べでもありました。 最終的に1960年以降多くのアフリカ諸国が独立を達成するわけですが、この独立までの過程というのもまた面白い。 独立運動家らは国や地域も関係なく、全員横の繋がりを持ち、独立したアフリカを目指し、全員で独立を達成しようと連携していたのです。 独立の光と影 独立を達成することが出来たアフリカ諸国のその後というのは苦悩と絶望の連続でした。 多くのアフリカ諸国が独立した1960年の翌年には、同じく独立を果たしていた現在のコンゴ民主共和国(昔だとザイールとも)にて分離独立を掲げるカタンガ国が反乱。さらにはソ連に接近した中央集権派の首相 パトリス・ルムンバとアメリカ寄りの大統領ジョゼフ・カサブブとの対立をも生み、コンゴは混乱に陥っていきます。 またアフリカ諸国はどちらを支持するかと2つの派閥に分裂してしまったのです。 さらに苦難は続きます。 政治的に独立できたアフリカ諸国ですが、それは必ずしも経済的自立を伴うわけではありません。 独立時のアフリカ諸国の経済構造は、植民地期から継承した植民地経済でした。そのためこれはヨーロッパ人が生産・流通に大きく踏み込んでいた経済体系であり、イギリスやフランスといった宗主国の経済に必要な原材料を調達し、また廉価な工業製品を輸出しうる市場を確保するための搾取の経済構造です。 この結果アフリカ諸国は経済開発の財源確保のために、植民地時代に開発された少数の輸出産品の輸出を増大して外貨を獲得せねばならず、植民地期からの経済構造から脱出するために植民地経済に依存するという矛盾を抱えることになりました。 また多くのアフリカ諸国の基幹産業は農業であるにもかかわらず、食料自給が困難。というのも食糧作物の開発が植民地期になおざりにされ、コーヒーやカカオといった輸出用換金作物の生産が食糧生産を圧迫していたのです。 本来自国で供給可能なはずの食料を輸入すれば、その分、他産業の開発に振り向けるべき外貨が減少することになるのです。 こういった不利な状況が宗主国により押し付けられたことにより、皆さんも知るようなアフリカ諸国の低開発化を招くことになってしまったのです。 そんなわけで今回はここまで、また機会があればお会いしましょう。ばいばいヨーロッパ~

紅毛城、台湾北部の要塞

ふらふらと散歩に行ってきましたので軽いお話をさせてもらいましょう。 地元にもいろんなお城がある私ですが、たまには遠くの城でも見に行こうと思い、行ってきました「台北」に!! 紅毛城は17世紀にスペインが1632年にサント・ドミンゴ城(聖多明哥城)を台湾北部(現在の新北市の淡水地区)に建築したのが始まりと言われます。なんかちょうどいい拠点が東シナ海に見つからなかったからできたらしいです。ついでに淡水は台北盆地への入り口にあたり、現在でも交通の要衝です。海巡署分署は現在も淡水にあり、淡水河は台北に至る重要な道でもあります。台北に入る船を打ち払うこともできる高台に築かれたわけです。しかしフェリペ2世のいないスペインは弱く、世界最初のヘゲモニー国家として語られるネーデルラントが1642年に城砦を占拠し、アントニー要塞(安東尼堡)として1646年に生まれ変わります。この当時建築された部分は鮮やかな橙色の部分で、手前煉瓦部分は日帝時代らしいです。 1662年、今度は鄭氏が台湾を征服し、本格的に漢族の入植がはじまります。漢族は西洋人を紅毛と呼ぶものですからこの城も紅毛城と呼ばれるようになりました。その後鄭氏は清朝に帰属しますがそのころから城は多少使われもしますが放棄されます。そして19世紀、アロー戦争の講和条約、1858年の天津条約により淡水が開港され、英国領事館がこの要塞に入りました。二回の出窓みたいなところはイギリス時代の増築のようです。 領事のお部屋 その後日本が台湾を占領すると改めて日本と交渉して領事館を設置し、戦後には在中華民国領事館として機能します。1972年に中華民国は日本をはじめ各国と国交断絶し、領事館の役割を終えました。アメリカやオーストラリアの管理を経て1980年に返還、84年に公開施設となった歴史があります。 そんな歴史のあるお城にふらふらと行きましたが、お城っていうのはどこも高台にあるものでして(小諸城などは例外)、軽い運動にはもってこいなところです。 近くには清仏戦争の頃に使われた清軍の砲台跡もあり、うろつくにはうってつけな場所でしょう。城は地形とセットと思いますが、それもよく感じられるところでした。

孔子の子孫を皇帝に? ~パラドのVIC3に採用された辛亥革命の和平案~

10月10日は辛亥革命の記念日 10月10日は辛亥革命の始まりとなった1911年の武昌蜂起(起義)の日。10が2つということで「双十節」と言われ、中華民国の建国記念日のように位置づけられ、現在の台湾では「国慶節」として祝日となっています。 (実際に中華民国が建国宣言をしたのは1912年の1月1日であり、こちらも「開国記念日」として祝日である) 孔子の子孫を皇帝に? さて、今回は辛亥革命において持ち上がった「孔子の子孫を皇帝にする」という突飛な案を取り上げます。 (私個人としては)極めてマイナーだと思っていましたが、 歴史ゲーマーおなじみのParadox Interactiveの「Victoria3」に採用されていて大変驚きました。 発案は変法派(維新派)のリーダー康有為 この発案者は康有為。弟子の梁啓超とともに1898年の戊戌変法の主導者として知られます。 以下、主に竹内弘行氏の研究を元にご紹介します。 (竹内弘行『康有為と近代大同思想の研究』汲古書院2008年) 康有為と梁啓超ら弟子たちは変法に失敗した(戊戌政変)後はお尋ね者となって日本ほか世界各地で亡命生活をしていました。 とは言え清朝体制の改革派として最も名高く、華僑は留学生たちの支持をめぐって、革命を目指す孫文らとと激しく争っていました。 お尋ね者であるものの、あくまで体制内の改革の主張であるために、義和団事件等を経て清朝が近代化に積極的になると、康有為と弟子たちは清朝側から注目されて国外から協力しています。 武昌蜂起後に袁世凱が内閣総理大臣として起用されると、梁啓超が法部副大臣として入閣しました。 清朝の立憲君主制と革命派の共和制の折衷「虚君共和」構想 さて、清朝の体制派と革命軍の内戦が膠着する中、康有為が両者の合意のために主張したのが「虚君共和」という案です。清朝の立憲君主制と革命派の共和制の間をとったもので、君主を神聖なだけで実権を無くして内紛を防ぎ、実質的には共和制を行うというものです。 その君主の候補者が一人が現皇帝の愛新覚羅溥儀、もう一人が「孔子の嫡流」である第76代衍聖公の孔令貽でした。 なぜ孔子の嫡流を君主とするのか? 孔子の嫡流は歴代王朝が封爵しており、宋以後は「衍聖公」として封じられていました。 康有為は儒教を孔教(孔子教)と改めて、キリスト教をモデルに国教に適する形に改革する主張を続けていました。例えば年号表記において、清朝の元号(光緒○年、宣統○年)だけでなく、西暦や皇紀のように孔子の生誕から数える「孔子紀年」を用いるということをしていました。 (彼が政治的、または学問的主張に用いた春秋公羊学そのものが、儒教の中でも特に孔子を神格化する学説を有する学派でした) この孔子の嫡流を君主とするのは、単に康有為本人の思想に適ったものというだけでなく、漢族の復興を掲げる革命派に向けたものです。衍聖公は漢族の文化の中核として尊崇されてはいるがが政治的権力を持っていませんでした。 ただ、漢族のための象徴であるために重大なデメリットもあり、満洲ほか、モンゴル、チベットといった諸民族の離脱を生じるリスクがありました。そのために従来通り清朝の皇帝をいだき続けるのも捨て難いとしました。 虚君共和構想の結末 康有為の「虚君共和」の案は弟子を通じて清朝側、革命軍側の双方に伝えられ、12月18日からの講和会議(南北和議)の中で、実際に案の一つとして清朝側代表の唐紹儀から革命軍側の黄興に伝えられたようです。(革命軍は明確な代表者が定まっていない) しかし革命軍側の主張は絶対に民主共和制とすることでした。革命軍にとって敵側の袁世凱に大総統に譲るまでして合意にこぎ着け、清朝は滅亡し中華民国が代わって中国を受け継ぐこととなりました。 章炳麟の衍聖公を皇帝とする案 なお、孔子嫡流の衍聖公を皇帝とする案は康有為が最初というわけではありません。孫文・黄興とならび辛亥革命の三尊である章炳麟が、戊戌変法の翌年である1899年に『客帝論』の中で提唱していました。「客」とは満洲族のことです。『客帝論』は武力で満洲族を駆逐したい気持ちを表明します。しかしそうすると満漢共倒れして欧米の白人を利するため、満洲族から衍聖公への政権の委譲を主張します。 章炳麟は戊戌変法の頃は康有為に共鳴してしていました。そして徐々に満洲族の支配を打倒と、共和制樹立の革命を目指すようになります。1899年は康有為の改革路線から革命への過渡期でした。 後に章炳麟は『客帝論』を誤りとします。満洲族と妥協すること、孔子嫡流を皇帝とすることを自己批判する短文を加えて『匡謬客帝』(「客帝」のあやまりを正す)を発表しました。 『「客帝」のあやまりを正す』は岩波文庫の『章炳麟集』( 西順蔵ら編訳 1990年)に収録されています。 おわりに こちらは約1年前にツイッター上でつぶやいた内容を詳細にしたものです。冒頭で述べたように「辛亥革命」の記念日だからというのもありますが、近々、世界史べーた(仮)にて「革命」に関係した発表を予定しています。どうぞお楽しみに!

国王陛下戴冠記念第二回イングランド史動画投稿祭参加作品参考文献リンク集

※本ブログはメスキィタ主催による動画投稿祭のまとめ的なものです。投稿祭開催告知動画はこちらです→https://www.nicovideo.jp/watch/sm41574665 ご挨拶 今回も多くの動画投稿者の方にご参加いただけました本投稿祭でございますが、前回よりも参考文献数の多い動画が目立っております。好奇心旺盛な視聴者の皆様方に置かれましては、すべて読んで動画の内容の正否を確認したいと思われることでしょう。しかし、それぞれ文字をタイプして検索するのは大変面倒であります。そこで今回主催が参考文献のリンク集を作成しました。本リンク集をご活用いただき、イングランド史に対する関心が世でさらに高まることを期待しております。 なお参考文献の書式については統一するのが面倒であったので、各投稿者のもの及び、主催者によるフリーダムな書式としました。ネットで無料で閲覧できるものは太字としています。 学生か先生か、学術系データベースにアクセスして情報を入手していると思われる投稿者もいらっしゃいますね。つまり一般人が容易にアクセスできないものも含まれています。 リンク集 【英蘭祭】ケルトの要塞ヒルフォート【VOICEROID解説】 https://www.nicovideo.jp/watch/sm42150520 Hillfort survey – notes for guidance ヒルフォート現地踏査に関する手引書 https://hillforts.arch.ox.ac.uk/assets/guidance.pdf MAIDEN CASTLEについてのEnglish Heritageのサイト https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/maiden-castle/ 木村正俊編著『ケルトを知るための65章』明石書店、2018 https://www.akashi.co.jp/book/b351970.html 高野美千代「17世紀好古学文献の変容と読者の受容」『山梨国際研究 : 山梨県立大学国際政策学部紀要』第8巻、2013、pp.46‐pp.56 https://www.yamanashi-ken.ac.jp/media/kgk2013005.pdf 新納泉『鉄器時代と中世前期のアイルランド』岡山大学文学部研究叢書37、2015 https://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/files/public/5/53167/20160528120953688360/pso_37.pdf 久末 弥生「イギリスの考古遺産法制と都市計画」 『創造都市研究e』 12巻1号、大阪市立大学大学院創造都市研究科電子ジャーナル、2017 https://e-journal.gsum.osaka-cu.ac.jp/ejcc/article/view/774 Campbell, Lorrae”The Origins of British Hillforts: A comparative study of Late Bronze Age hillfort origins in the Atlantic West”. PhD thesis, University of Liverpool,2021 https://livrepository.liverpool.ac.uk/3135296/ 孫文、清国公使館に囚わる!?~倫敦被難記~【第二回イングランド史投稿祭】 https://www.nicovideo.jp/watch/sm42161162 Sun, Yat-sen(1897) Kidnapped… Continue reading 国王陛下戴冠記念第二回イングランド史動画投稿祭参加作品参考文献リンク集