「歴史好き」と「歴史学者」の違い ※随筆です。敬仲の他の記事と異なり、本記事には学術的根拠はありません。 先日ツイッター(現X)にて、ある興味深いツイートを見ました。 ある歴史研究者の引用の言葉の引用として歴史学者は歴史上の特定の人物への尊敬、心酔、共感といった個人への崇拝や愛着から距離を置くべき と書いてあったのです。 (投稿主様および、発言主の歴史学者の方への迷惑となるやもしれませんので、リンクは控えます) さらに投稿主様はこれを、「歴史好き」と「歴史学者」の違いとおっしゃっています。 この両者の違いは以前に「歴史が好きだから史学科に行く?」という配信をしたように、当チャンネルにとって重要な議題ですね。 さて、ツイッターに戻ります。これを見た瞬間、私は「その通りだ」という賛同と「それはどうかな?」反対という全く別方向の感情が同時に生じました。 それは何故か? まず私は「文学」・「思想哲学」の徒であって、「歴史学」の徒ではありません。 「歴史好き」と「歴史学者」の中間といか、この両者のX軸上は中間ですが、Y軸方向にずれているとでもいいましょうか。 歴史上の人物が登場する古典や、歴史上の人物の著作物を好みます。 歴史学の研究成果を参照しますし、歴史学に片足を突っ込んだものを研究対象とすることもあります。しかし特定の著作者、あるいはその著作物を研究対象とすることが基本となります。 よって、ある文学者の作品を正確に理解する、ある思想家がなぜその思想を着想できたのか探る、そのためには尊敬や心酔はともかく、少なくとも「共感」は必要ではないでしょうか。どういう空間的・時間的で状況でそれを書いたのか探るわけですから。 そもそも、研究対象の人物の著作を全部読み込むというような研究の前提となる作業をするには、愛着がなくては不可能でしょう。その著作物を素晴しいと思っていなければ、丁寧には読めないでしょう。「共感」には誤読を防ぐ役割があります。 その故に、「歴史学者」といえど、特定の個人に対して思い入れを持たないことが100%正しいことと言えるのかな?という疑問が生じました。 一方で「歴史上の特定の個人」を好きだというのは、適切な研究姿勢であるためにという以前に、極めて不確かなことだと考えています。 「好きな歴史上の人物」は誰?という質問 私はたまに「好きな歴史上の人物」を聞かれることがあります。歴史ファンほか、人から歴史に詳しいと思われている人なら一度は聞かれたことのある質問でしょう。 (人物というか「武将」という聞かれ方が多い気がしますが) この質問には非常に回答に困ります。 おそらく聞く人は「好きな歴史上の人物」について、偉大な帝王や武将を名前を期待する方するでしょう。しかし、そうした人物の事跡はともかく、日常での発言や行動は様々な脚色された話が多量にくっついていて、その人の実態を把握することは困難です。本当に実態をつかみ取れるのはここ数十年の人物だけではないでしょうか。 また、「好きな歴史上の人物」へいだくイメージを、小説やドラマといったフィクションを排除してもつことは難しいのではないでしょうか。 つまり、「好きな歴史上の人物」というのは「好きな架空のキャラクター」とほとんど変わらないのではないでしょうか? 好きな人物はフィクションにまみれているが、著作物には当人が現れているのでは? 具体例をあげてみましょう。私は中国文学は大学での専攻領域の一部であり、かつ『三国志演義』のファンです。 故に「好きな三国志の武将は?」とたまに聞かれるのですが、 小説として聞いてきているのか、歴史として聞いてきてるのか毎回迷います。 そして迷ったときは「曹操」と答えます。 曹操なら小説のキャラクターとしても、歴史上に実在した人物としても好きと言えるからです。 『三国志演義』はもちろん、『世説新語』に面白い話として紹介される曹操は架空のキャラクターになるでしょう。 陳寿の『三国志』とその注釈として引かれる書物に登場する曹操も、どのていど脚色されたものかわかりません。 しかし、彼の著作、詩は本物です。実在した詩人としての曹操のことを好きだということができます。 私にとって儒家思想は、批判的な見方を伴う研究対象であると同時に、近代以前に広くおなわれたよう修身としても学ぶ対象でもあります。 とは言え自身の著作がない孔子や、そもそも創造された堯舜のような聖人たちを私は「尊敬する歴史上の人物」としてあげることはできません。 しかし優れた著作のある朱子や王陽明は私にとって「尊敬する歴史上の人物」ということができます。 (彼ら自身というよりは、彼らの考えたもの、作ったものへの尊敬といった方が適切かもしれません。) とは言え『荘子』には「書物に書かれたことなど、『古人の糟魄(このりカス)』だ」という説があります。 著作物は哲学者、文人の全てを詰め込んだものではなはありません。神髄といえるものがどれだけ書物にあらわれているかは不確かです。さらに現代に伝わる過程で欠けたり、他人が付け足したりということもあります。 好きな歴史上の人物、尊敬する歴史上の人物というのは、好きな架空のキャラクターと同じく、みんなが見たい偶像を見ているだけかもしれませんね。それを言ってしまえば、同じ時代を生きる人、直接言葉を交わす身近な人さえも、全てを理解することはできないのですから。

Category: 敬仲

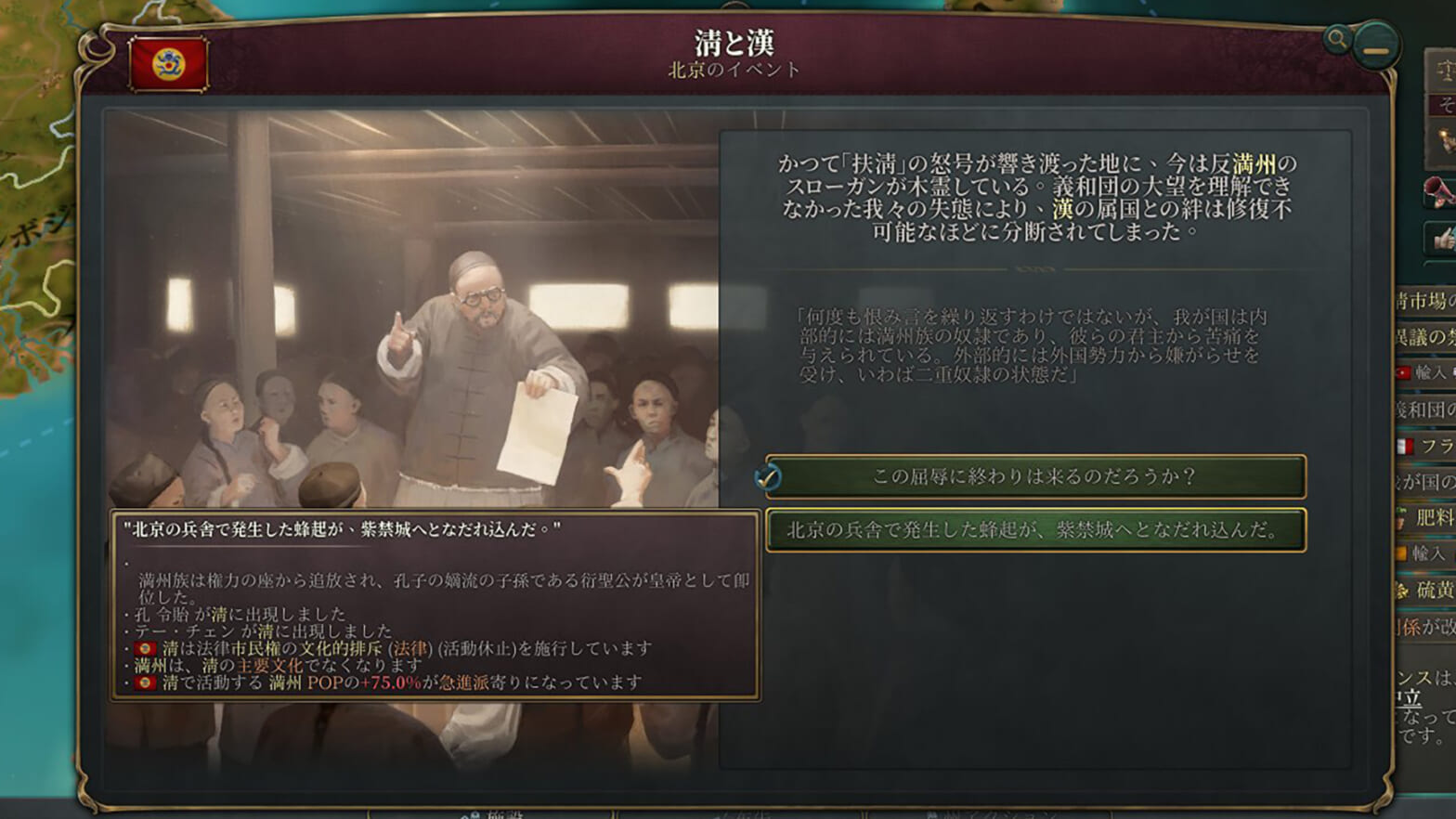

孔子の子孫を皇帝に? ~パラドのVIC3に採用された辛亥革命の和平案~

10月10日は辛亥革命の記念日 10月10日は辛亥革命の始まりとなった1911年の武昌蜂起(起義)の日。10が2つということで「双十節」と言われ、中華民国の建国記念日のように位置づけられ、現在の台湾では「国慶節」として祝日となっています。 (実際に中華民国が建国宣言をしたのは1912年の1月1日であり、こちらも「開国記念日」として祝日である) 孔子の子孫を皇帝に? さて、今回は辛亥革命において持ち上がった「孔子の子孫を皇帝にする」という突飛な案を取り上げます。 (私個人としては)極めてマイナーだと思っていましたが、 歴史ゲーマーおなじみのParadox Interactiveの「Victoria3」に採用されていて大変驚きました。 発案は変法派(維新派)のリーダー康有為 この発案者は康有為。弟子の梁啓超とともに1898年の戊戌変法の主導者として知られます。 以下、主に竹内弘行氏の研究を元にご紹介します。 (竹内弘行『康有為と近代大同思想の研究』汲古書院2008年) 康有為と梁啓超ら弟子たちは変法に失敗した(戊戌政変)後はお尋ね者となって日本ほか世界各地で亡命生活をしていました。 とは言え清朝体制の改革派として最も名高く、華僑は留学生たちの支持をめぐって、革命を目指す孫文らとと激しく争っていました。 お尋ね者であるものの、あくまで体制内の改革の主張であるために、義和団事件等を経て清朝が近代化に積極的になると、康有為と弟子たちは清朝側から注目されて国外から協力しています。 武昌蜂起後に袁世凱が内閣総理大臣として起用されると、梁啓超が法部副大臣として入閣しました。 清朝の立憲君主制と革命派の共和制の折衷「虚君共和」構想 さて、清朝の体制派と革命軍の内戦が膠着する中、康有為が両者の合意のために主張したのが「虚君共和」という案です。清朝の立憲君主制と革命派の共和制の間をとったもので、君主を神聖なだけで実権を無くして内紛を防ぎ、実質的には共和制を行うというものです。 その君主の候補者が一人が現皇帝の愛新覚羅溥儀、もう一人が「孔子の嫡流」である第76代衍聖公の孔令貽でした。 なぜ孔子の嫡流を君主とするのか? 孔子の嫡流は歴代王朝が封爵しており、宋以後は「衍聖公」として封じられていました。 康有為は儒教を孔教(孔子教)と改めて、キリスト教をモデルに国教に適する形に改革する主張を続けていました。例えば年号表記において、清朝の元号(光緒○年、宣統○年)だけでなく、西暦や皇紀のように孔子の生誕から数える「孔子紀年」を用いるということをしていました。 (彼が政治的、または学問的主張に用いた春秋公羊学そのものが、儒教の中でも特に孔子を神格化する学説を有する学派でした) この孔子の嫡流を君主とするのは、単に康有為本人の思想に適ったものというだけでなく、漢族の復興を掲げる革命派に向けたものです。衍聖公は漢族の文化の中核として尊崇されてはいるがが政治的権力を持っていませんでした。 ただ、漢族のための象徴であるために重大なデメリットもあり、満洲ほか、モンゴル、チベットといった諸民族の離脱を生じるリスクがありました。そのために従来通り清朝の皇帝をいだき続けるのも捨て難いとしました。 虚君共和構想の結末 康有為の「虚君共和」の案は弟子を通じて清朝側、革命軍側の双方に伝えられ、12月18日からの講和会議(南北和議)の中で、実際に案の一つとして清朝側代表の唐紹儀から革命軍側の黄興に伝えられたようです。(革命軍は明確な代表者が定まっていない) しかし革命軍側の主張は絶対に民主共和制とすることでした。革命軍にとって敵側の袁世凱に大総統に譲るまでして合意にこぎ着け、清朝は滅亡し中華民国が代わって中国を受け継ぐこととなりました。 章炳麟の衍聖公を皇帝とする案 なお、孔子嫡流の衍聖公を皇帝とする案は康有為が最初というわけではありません。孫文・黄興とならび辛亥革命の三尊である章炳麟が、戊戌変法の翌年である1899年に『客帝論』の中で提唱していました。「客」とは満洲族のことです。『客帝論』は武力で満洲族を駆逐したい気持ちを表明します。しかしそうすると満漢共倒れして欧米の白人を利するため、満洲族から衍聖公への政権の委譲を主張します。 章炳麟は戊戌変法の頃は康有為に共鳴してしていました。そして徐々に満洲族の支配を打倒と、共和制樹立の革命を目指すようになります。1899年は康有為の改革路線から革命への過渡期でした。 後に章炳麟は『客帝論』を誤りとします。満洲族と妥協すること、孔子嫡流を皇帝とすることを自己批判する短文を加えて『匡謬客帝』(「客帝」のあやまりを正す)を発表しました。 『「客帝」のあやまりを正す』は岩波文庫の『章炳麟集』( 西順蔵ら編訳 1990年)に収録されています。 おわりに こちらは約1年前にツイッター上でつぶやいた内容を詳細にしたものです。冒頭で述べたように「辛亥革命」の記念日だからというのもありますが、近々、世界史べーた(仮)にて「革命」に関係した発表を予定しています。どうぞお楽しみに!

近代中国研究のススメ

https://youtu.be/EONxJgy2WFc さて、先日私の投稿した↑ 「社会主義の中国伝来」ですが、 取り上げたほとんどの人物が日本に亡命または留学していました。 外国研究の難しさ どんな学問であっても研究をするとなったとき、そこでは積み上げられた先行研究を踏まえた上で、どんなに小さいことでもいいから、その山にプラスすることが求められます。 これが外国の歴史、文学、思想となると難しい。 どんな学問であっても 大抵、日本のことを対象とする学問であれば日本が研究の本場であり、アメリカのことを対象とする学問であればアメリカが研究の本場となるでしょう。 中国研究の場合 中国研究においては、日本が最も研究が進んでいるという時代がありました。 要因をパッと思いつくものをあげると 日本 ・前近代までの漢学の伝統の積み重ね ・近代以後の西洋的な学問の受け入れの早さ ・民主化の早さ 中国(大陸) ・民国期の政治的混乱 ・共産党による言論統制 台湾 ・国民党による言論統制 こんなところですかね。 現在は台湾は言論が自由となり、大陸もかつてと比べるとかなり緩和されました。 大陸の50年くらい前の研究を見ると意味もなくマルクスが引用されていて、初めて見たときは閉口したものです。 さて、いまや日本の中国研究は人も予算も減る一方。大陸の研究成果を見ずに研究することは不可能となりつつあります(多少分野の違いはあります) 日本人が近代中国をやるメリット さて、母国でない国のことを研究する意義という点では、近代中国は穴場なのです。 先述のとおり、重要人物の多くが日本に滞在していました。 では日本でどんな情報を得ていたのか?となると、 明治期の日本語文献を読みこなす必要があります。多様な形式の文語文や変体仮名といった、日本語を母語としていないと(していても)非常にとっつきにくいものを読めなければならないのですね。 日本人であることが、非常にメリットとなるのです。 ところが、日本においては、中国近代は研究者の人数が他の時代に比べて少ないのです。(文学は唐、思想は宋が多いかなと思います。歴史学の方はよく分かりません) 卒論のことをこれから考える中国学徒におかれては、近代にも目を向けていただければと思います。 (私も興味を持っていただけるための発信をがんばります……)

【呼び名の違い】”儒教”か? それとも”儒学”か? : ついでに”儒家”も

儒教・儒学・儒家の呼び方の違い 「儒教」は「儒学」と呼ばれることがあります。この両者はほぼイコールであり、「儒教」と書いてあるのを「儒学」と書き換えても差し支えのないことがほとんどです。そのほか「儒家」と書き換えてもいい場合も多いかと思います。 日本史・世界史・倫理・国語等の教科書や資料集・便覧でも、これらは統一されず、場面場面によって異なる名前で登場します。 私が1月に投稿したこちらの動画においても、呼称は統一していません。「儒教」「儒学」「儒家」の3つすべての名を場面場面で使いわけています。 この呼称の問題については儒教全般の入門書である以下の2書でふれられています。 ・宇野 精一 『儒教思想』講談社(学術文庫) 1984 ・土田 健次郎『儒教入門』東京大学出版会 2011 「儒教」「儒学」については、両書ともに以下のような使い分けをする傾向があるとします。 宗教的側面を強調する場合……「儒教」 学問的側面を強調する場合……「儒学」 本のタイトルで「儒教」を使っているように、一般的な呼称は「儒教」の方になります。 とはいえ、近代以前においては「儒」の一字で指し示すことが多く、富永仲基も『翁の文』において「儒教」「儒学」「儒家」のどれも全く使っていません(「儒道」「仏道」という語はみえます) 「儒教」と「儒学」使い分けは上述の宇野・土田両氏の言うとおりだと思いますが、両氏があまり触れていないが、敬仲個人がよく使う「儒家」を加えて使い分けを考えてみたいと思います。 (「儒教」の言い換えは他にもたくさんあり、魯迅はよく「礼教」を使いますね。近代には「孔子教」と言うこともありました。土田氏は現代中国では「儒学」の呼称をよく使う旨を述べていますが、「儒家」も日本よりも現代中国の書物のほうが使用頻度が高い気がします。) ここで「儒家」の語を用いた場合の例示をしておくと、 「儒教では~」と同義で用いる場合は「儒家の説では~」「儒家思想では~」となります。 敬仲の普段やっている使い分け 具体的には対比するものによって使い分けするのがしっくりくると思います。 仏教・道教・神道・キリスト教等の他宗教と並べた場合……「儒教」 江戸期において「国学」「蘭学」と並べた場合……「儒学」 古代において「道家」「法家」「墨家」と並べた場合……「儒家」 富永仲基の動画においては、基本は仏教・神道と並べますから、「儒教」を使いました。 しかし、仲基当人が学んだ学問としては「儒学」と言い、 仲基の中国思想の考察の際には、墨家や道家と並べますから儒家と言いました。 (まあ儒家は人や学派を指す呼称ですから、「儒教」「儒学」とイコールにするより、「儒学者」の方が意味としては近いかもしれませんね) 董仲舒以前を「儒家」、以後を「儒教」とする見解について メンバーのいのっちさんの「世界史ザックリ解説part3/12」では 漢の武帝の時代に行なわれた董仲舒による儒教の「官学化」について触れられています。 前漢においては、「黄老の術」(道家)が流行したり、法家的な官僚がいて、儒家の勢力は強くありませんでした。しかし董仲舒の献策によって、儒教が王朝の正式な学問と認められたことで、以後の歴代王朝では基本的に、官僚=儒教を学んだ人物となります。 これも「国教化」というべきだとか、実際に儒教一尊となったのはもっと後だとか様々な議論があります。 (董仲舒の研究者である鄧紅氏が諸説を整理しています。) https://kitakyu.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=394&item_no=1&page_id=13&block_id=431 その中の一つに、儒家を中心に諸子の思想が統一され、儒教が成立したという説があります。 私は大学の講義においてこの見解を聞き、この立場をとる板野長八氏の著書を読んだものだから、ずっと董仲舒以前を「儒家」とし、以後を「儒教」と区別するのが通説だと誤解していました。 (板野長八『儒教成立史の研究』岩波書店 1995 ) (そのためいのっちさんには大変な迷惑をおかけしました。当初を「儒教の官学化」だったのを、余計な私の指摘で「儒家が官学となり儒教成立」に変更。さらに私がそれが通説でないことに気が付いて「儒教の官学化」に戻していただく、ということがありました。)… Continue reading 【呼び名の違い】”儒教”か? それとも”儒学”か? : ついでに”儒家”も

歴史好きだった私が、中国文学・思想を専攻に選んだワケ

模擬授業「道教はいつ成立したか?」 さて、共通テストもまもなくという時候となりました。 (いちおう当チャンネル視聴者の1~2割はこれから大学、という世代です) そうした若い「歴史好き」のみなさんの参考に、私の進路選びのことを述べたいと思います。 「世界史」をうたっているチャンネルですが、私は中国学(文学・思想哲学)を専攻としています。 (「中国史」は「中国学」含まれることもありますが、ここでは別個とします) 1月7日に挙げた動画も、 中国思想及び、その隣接分野である日本思想・仏教・神道を取り上げたものです。 しかし、中高生の頃の私は「歴史好き」であり、史学を専攻するつもりだったのです。 オープンキャンパスの思い出 「中国学の方がいいかも」と思ったキッカケは 高校二年時のオープンキャンパスで受けた「道教はいつ成立したか?」というテーマの模擬授業でした。 (以下、記憶だけでなく、現時点の学問的知識に基づきます) 先生が受講者に問いかけ、私を含む3名が回答します。 ①私は「老子」②ある者は「後漢」 ③またある者は「3~4世紀」 先生はどれも「正解」とおっしゃいました。 ①老子 道家(老荘)思想は黄帝・老子を開祖と称して、漢代には「黄老」とよく併記されます。 (黄帝はもちろん、老子も実在があやしいですが) そして道教においてこの両者は開祖のような位置づけとなっています。 道教側の主張として「道教が老子にはじまる」から、私の「老子」という回答を正解としてくださいました。 しかし、歴史的にいえばこれは事実とは異なります。 道家思想も道教もどちらも「Taoism(タオイズム)」ですが、道教は道家思想とは区別します。 ②後漢 道教は道家の延長線上にあるのは間違いなく、老子及び書物『老子』を重んじますが、 不老不死を目指す神仙説や陰陽五行に道家思想が混ざって宗教性・神秘主義色が濃くなっています。 そのために道家の哲学とははっきり区別されます。 厳密な正解とは「②後漢」です。最初の道教教団といえるのは、『三国志演義』でもおなじみの太平道と五斗米道です。 ③3~4世紀 しかし、同じく後漢に中国に伝来した仏教、「国教」として地位を確立した儒教とくらべると稚拙な存在でした。 仏教教団を参考に教団組織をつくり、これらと「三教」として肩を並べさせたのは、北魏の寇謙之です。よって先生は「③3~4世紀」も正解とされました。 (「確立」だったら寇謙之で間違いないですね) この模擬授業は、複数の大学で聞いた歴史学よりも遙かに面白く感じました。 いざ受験という時、史学科も受けましたが、中国文学とか、東洋哲学とかいうような名前の学科も受け、 結果、中国学の道を歩んでいくこととなりました。 難しい学科選び 「中国史好き」の方には『史記』ファン、「三国志」ファンが結構いると思いますが、 歴史学よりも中国文学を専攻にした方が幸せだったろうなという人をたまに見かけます。(その逆もしかり) 「史学」「文学」「哲学」は隣接領域であり、ある程度はどうにかなりますが 最初に学ぶのは、その分野の概説です。「イメージしてたもの、やりたかったことと違う」ということはめずらしくありません。 (文学研究者が歴史について書いたり、歴史学者が思想について語ったりなんてよくあるので、本当にどうにかなるのですが、最初に興味持てないと続けるのは難しい思います) 選ぶ前に本を読もう! 今年受験生、これからが正念場ですね。見事複数の学科に合格されたとして、「そのまま第一志望を選ぶ」前にちょっと待った! 学問領域が異なるなら、決める前にその学問に関係する新書本を数冊読んでみてください。 「イメージと違った」「こっちの学科の方が面白そうだ」ということが十分あり得ます。 来年以後受験生という方も、オープンキャンパスの模擬授業もいいですが、ついで担当教員にお勧め本を聞いてみてください。 転学・転学の制度もありますが、面倒ですからね。

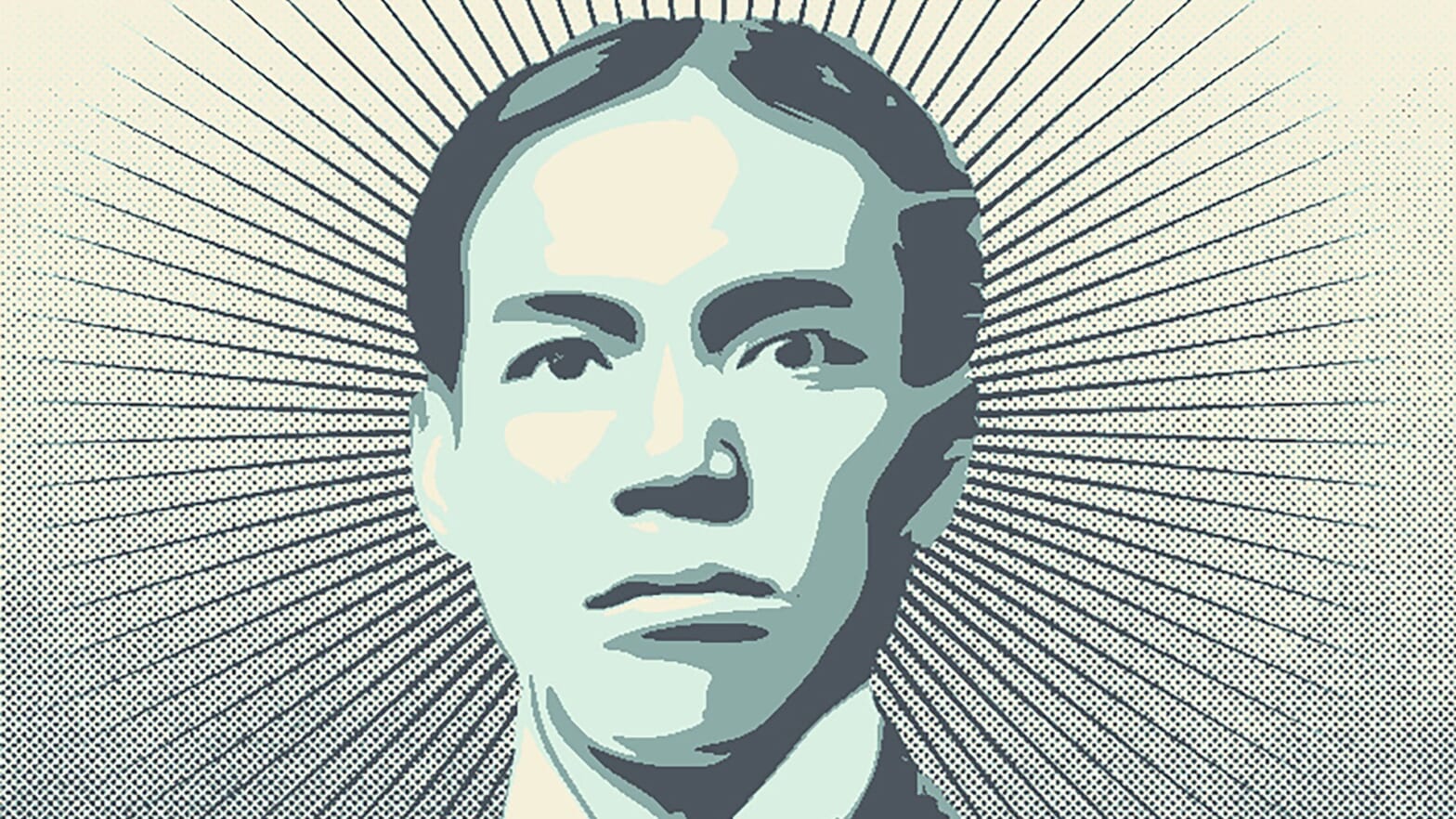

新規加入の敬仲です ~アイコンと加入目的について~

2022年秋から加入いたしました。中国屋の敬仲と申します。 アイコンとしている人物は梁啓超(1873 – 1929)。高校世界史においては、1898年の「戊戌変法」で師の康有為とともに登場します。 彼は思想家、ジャーナリスト、政治家、教育者、歴史家等々、多くの面を持っています。その中で一番の功績は、「近代化が必要だ」と当時の中国の人々に自覚させたことにあると考えます。 1895年に日本に敗れたことに端を発する変法運動から、1911年の辛亥革命にかけての16年間は激動の時代でした。政治・経済・外交の変化もさることながら、中国に欧米の思想・学問が堰を切ったように流入しました。 梁啓超は日本語でかかれた著作物を媒介として、欧米のあらゆる知識を得て、それを新聞雑誌の主筆として発信しました。同様のことは、孫文らの革命派もやっていました。政治的主張の発信では革命派が勝利したものの、知識の発信における影響力では梁啓超に及びません。 私が動画投稿を始めることを思い立ったとき、誰を手本にしたいか考えると、梁啓超をおいて他にありませんでした。 (アイコンに選んだ理由として、もちろん彼がイケメンだからというのもありますよ) 梁啓超の著書の翻訳には以下があります。 ・高嶋航 訳『新民説』平凡社東洋文庫 2014年 ・岡本隆司ら訳『梁啓超文集』岩波文庫 2020年 ※そのまえに 狹間 直樹『梁啓超:東アジア文明史の転換』岩波現代新書 2016年 を読もう! さて、実は私は歴史好きというよりも、古典好きというのが適切です。大学は中国古典を扱う専攻の出身です。(中国文学とか中国文化とか中国哲学とか東洋哲学とかのワードが名称に入っているところ) でも古典でとっつきにくいんですよね。中学・高校で地歴公民は得意だけど、国語の古文漢文はあんまり……って人も多いと思います。実際、言葉・文法がハードルですし、時代・ジャンルの偏りから、地歴・政経好きな人に魅力的なものは少なかったでしょう。 (古典に触れる大事なチャンス故に、勿体なく感じます。しかし他国や他ジャンルになると「国語」の枠から外れてしまうという問題もあります) この世界史べーた(仮)は「歴史を学ぶきっかけをつくる」「歴史の魅力を伝える」というのが主題ですが、ついでに古典も便乗させてもらおうと加入しました。 専門の中国ばかりになるとは思いますが、歴史理解の補助として積極的に古典を活用したり、古典の知識があってこその、思想史・宗教史等の動画を作っていけたらと思います。 (ブログの方もなんらかの形で中国に触れることになるでしょう)