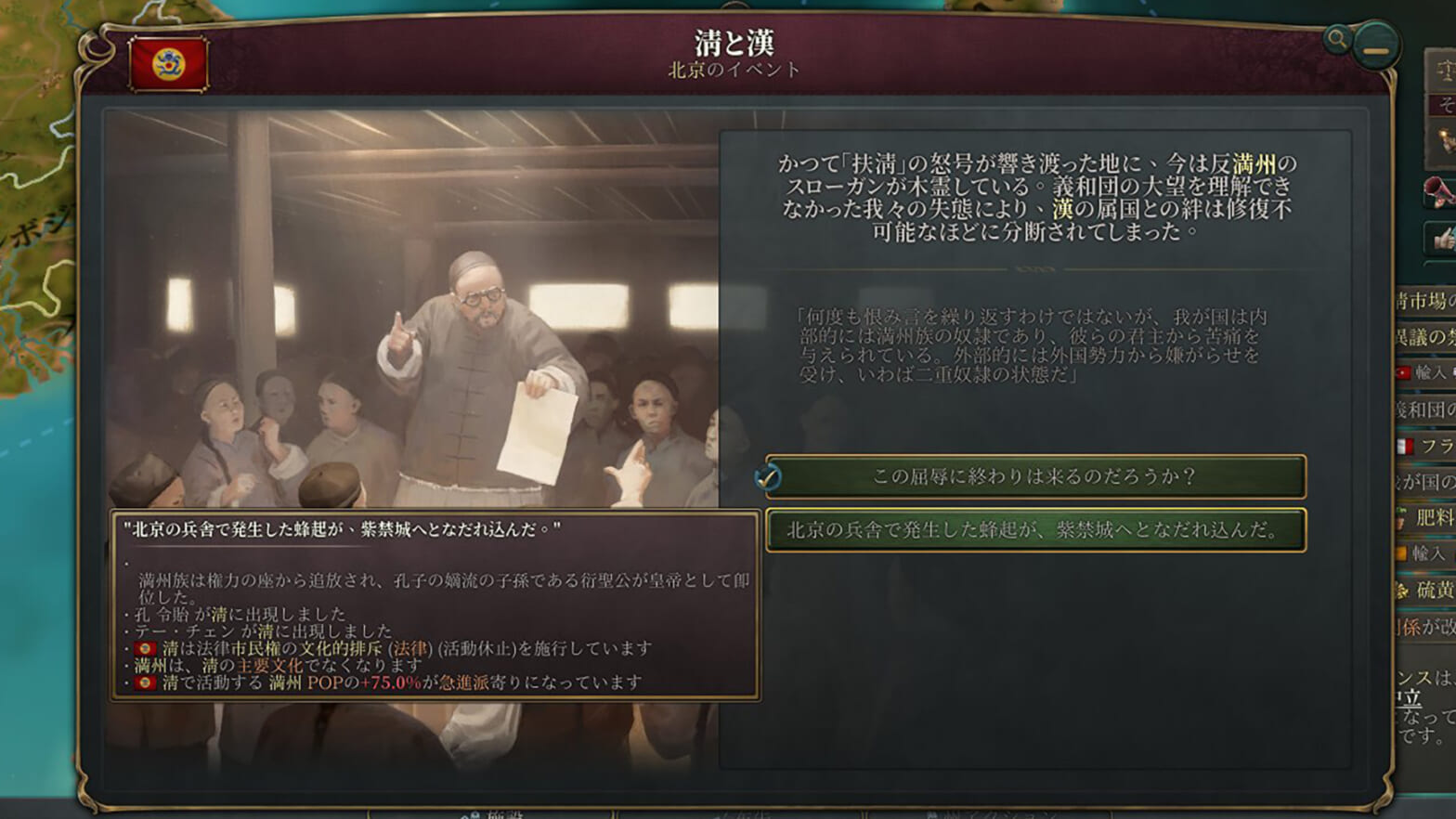

10月10日は辛亥革命の記念日 10月10日は辛亥革命の始まりとなった1911年の武昌蜂起(起義)の日。10が2つということで「双十節」と言われ、中華民国の建国記念日のように位置づけられ、現在の台湾では「国慶節」として祝日となっています。 (実際に中華民国が建国宣言をしたのは1912年の1月1日であり、こちらも「開国記念日」として祝日である) 孔子の子孫を皇帝に? さて、今回は辛亥革命において持ち上がった「孔子の子孫を皇帝にする」という突飛な案を取り上げます。 (私個人としては)極めてマイナーだと思っていましたが、 歴史ゲーマーおなじみのParadox Interactiveの「Victoria3」に採用されていて大変驚きました。 発案は変法派(維新派)のリーダー康有為 この発案者は康有為。弟子の梁啓超とともに1898年の戊戌変法の主導者として知られます。 以下、主に竹内弘行氏の研究を元にご紹介します。 (竹内弘行『康有為と近代大同思想の研究』汲古書院2008年) 康有為と梁啓超ら弟子たちは変法に失敗した(戊戌政変)後はお尋ね者となって日本ほか世界各地で亡命生活をしていました。 とは言え清朝体制の改革派として最も名高く、華僑は留学生たちの支持をめぐって、革命を目指す孫文らとと激しく争っていました。 お尋ね者であるものの、あくまで体制内の改革の主張であるために、義和団事件等を経て清朝が近代化に積極的になると、康有為と弟子たちは清朝側から注目されて国外から協力しています。 武昌蜂起後に袁世凱が内閣総理大臣として起用されると、梁啓超が法部副大臣として入閣しました。 清朝の立憲君主制と革命派の共和制の折衷「虚君共和」構想 さて、清朝の体制派と革命軍の内戦が膠着する中、康有為が両者の合意のために主張したのが「虚君共和」という案です。清朝の立憲君主制と革命派の共和制の間をとったもので、君主を神聖なだけで実権を無くして内紛を防ぎ、実質的には共和制を行うというものです。 その君主の候補者が一人が現皇帝の愛新覚羅溥儀、もう一人が「孔子の嫡流」である第76代衍聖公の孔令貽でした。 なぜ孔子の嫡流を君主とするのか? 孔子の嫡流は歴代王朝が封爵しており、宋以後は「衍聖公」として封じられていました。 康有為は儒教を孔教(孔子教)と改めて、キリスト教をモデルに国教に適する形に改革する主張を続けていました。例えば年号表記において、清朝の元号(光緒○年、宣統○年)だけでなく、西暦や皇紀のように孔子の生誕から数える「孔子紀年」を用いるということをしていました。 (彼が政治的、または学問的主張に用いた春秋公羊学そのものが、儒教の中でも特に孔子を神格化する学説を有する学派でした) この孔子の嫡流を君主とするのは、単に康有為本人の思想に適ったものというだけでなく、漢族の復興を掲げる革命派に向けたものです。衍聖公は漢族の文化の中核として尊崇されてはいるがが政治的権力を持っていませんでした。 ただ、漢族のための象徴であるために重大なデメリットもあり、満洲ほか、モンゴル、チベットといった諸民族の離脱を生じるリスクがありました。そのために従来通り清朝の皇帝をいだき続けるのも捨て難いとしました。 虚君共和構想の結末 康有為の「虚君共和」の案は弟子を通じて清朝側、革命軍側の双方に伝えられ、12月18日からの講和会議(南北和議)の中で、実際に案の一つとして清朝側代表の唐紹儀から革命軍側の黄興に伝えられたようです。(革命軍は明確な代表者が定まっていない) しかし革命軍側の主張は絶対に民主共和制とすることでした。革命軍にとって敵側の袁世凱に大総統に譲るまでして合意にこぎ着け、清朝は滅亡し中華民国が代わって中国を受け継ぐこととなりました。 章炳麟の衍聖公を皇帝とする案 なお、孔子嫡流の衍聖公を皇帝とする案は康有為が最初というわけではありません。孫文・黄興とならび辛亥革命の三尊である章炳麟が、戊戌変法の翌年である1899年に『客帝論』の中で提唱していました。「客」とは満洲族のことです。『客帝論』は武力で満洲族を駆逐したい気持ちを表明します。しかしそうすると満漢共倒れして欧米の白人を利するため、満洲族から衍聖公への政権の委譲を主張します。 章炳麟は戊戌変法の頃は康有為に共鳴してしていました。そして徐々に満洲族の支配を打倒と、共和制樹立の革命を目指すようになります。1899年は康有為の改革路線から革命への過渡期でした。 後に章炳麟は『客帝論』を誤りとします。満洲族と妥協すること、孔子嫡流を皇帝とすることを自己批判する短文を加えて『匡謬客帝』(「客帝」のあやまりを正す)を発表しました。 『「客帝」のあやまりを正す』は岩波文庫の『章炳麟集』( 西順蔵ら編訳 1990年)に収録されています。 おわりに こちらは約1年前にツイッター上でつぶやいた内容を詳細にしたものです。冒頭で述べたように「辛亥革命」の記念日だからというのもありますが、近々、世界史べーた(仮)にて「革命」に関係した発表を予定しています。どうぞお楽しみに!

Tag: 儒教

【呼び名の違い】”儒教”か? それとも”儒学”か? : ついでに”儒家”も

儒教・儒学・儒家の呼び方の違い 「儒教」は「儒学」と呼ばれることがあります。この両者はほぼイコールであり、「儒教」と書いてあるのを「儒学」と書き換えても差し支えのないことがほとんどです。そのほか「儒家」と書き換えてもいい場合も多いかと思います。 日本史・世界史・倫理・国語等の教科書や資料集・便覧でも、これらは統一されず、場面場面によって異なる名前で登場します。 私が1月に投稿したこちらの動画においても、呼称は統一していません。「儒教」「儒学」「儒家」の3つすべての名を場面場面で使いわけています。 この呼称の問題については儒教全般の入門書である以下の2書でふれられています。 ・宇野 精一 『儒教思想』講談社(学術文庫) 1984 ・土田 健次郎『儒教入門』東京大学出版会 2011 「儒教」「儒学」については、両書ともに以下のような使い分けをする傾向があるとします。 宗教的側面を強調する場合……「儒教」 学問的側面を強調する場合……「儒学」 本のタイトルで「儒教」を使っているように、一般的な呼称は「儒教」の方になります。 とはいえ、近代以前においては「儒」の一字で指し示すことが多く、富永仲基も『翁の文』において「儒教」「儒学」「儒家」のどれも全く使っていません(「儒道」「仏道」という語はみえます) 「儒教」と「儒学」使い分けは上述の宇野・土田両氏の言うとおりだと思いますが、両氏があまり触れていないが、敬仲個人がよく使う「儒家」を加えて使い分けを考えてみたいと思います。 (「儒教」の言い換えは他にもたくさんあり、魯迅はよく「礼教」を使いますね。近代には「孔子教」と言うこともありました。土田氏は現代中国では「儒学」の呼称をよく使う旨を述べていますが、「儒家」も日本よりも現代中国の書物のほうが使用頻度が高い気がします。) ここで「儒家」の語を用いた場合の例示をしておくと、 「儒教では~」と同義で用いる場合は「儒家の説では~」「儒家思想では~」となります。 敬仲の普段やっている使い分け 具体的には対比するものによって使い分けするのがしっくりくると思います。 仏教・道教・神道・キリスト教等の他宗教と並べた場合……「儒教」 江戸期において「国学」「蘭学」と並べた場合……「儒学」 古代において「道家」「法家」「墨家」と並べた場合……「儒家」 富永仲基の動画においては、基本は仏教・神道と並べますから、「儒教」を使いました。 しかし、仲基当人が学んだ学問としては「儒学」と言い、 仲基の中国思想の考察の際には、墨家や道家と並べますから儒家と言いました。 (まあ儒家は人や学派を指す呼称ですから、「儒教」「儒学」とイコールにするより、「儒学者」の方が意味としては近いかもしれませんね) 董仲舒以前を「儒家」、以後を「儒教」とする見解について メンバーのいのっちさんの「世界史ザックリ解説part3/12」では 漢の武帝の時代に行なわれた董仲舒による儒教の「官学化」について触れられています。 前漢においては、「黄老の術」(道家)が流行したり、法家的な官僚がいて、儒家の勢力は強くありませんでした。しかし董仲舒の献策によって、儒教が王朝の正式な学問と認められたことで、以後の歴代王朝では基本的に、官僚=儒教を学んだ人物となります。 これも「国教化」というべきだとか、実際に儒教一尊となったのはもっと後だとか様々な議論があります。 (董仲舒の研究者である鄧紅氏が諸説を整理しています。) https://kitakyu.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=394&item_no=1&page_id=13&block_id=431 その中の一つに、儒家を中心に諸子の思想が統一され、儒教が成立したという説があります。 私は大学の講義においてこの見解を聞き、この立場をとる板野長八氏の著書を読んだものだから、ずっと董仲舒以前を「儒家」とし、以後を「儒教」と区別するのが通説だと誤解していました。 (板野長八『儒教成立史の研究』岩波書店 1995 ) (そのためいのっちさんには大変な迷惑をおかけしました。当初を「儒教の官学化」だったのを、余計な私の指摘で「儒家が官学となり儒教成立」に変更。さらに私がそれが通説でないことに気が付いて「儒教の官学化」に戻していただく、ということがありました。)… Continue reading 【呼び名の違い】”儒教”か? それとも”儒学”か? : ついでに”儒家”も