※とある歴史ドラマの紹介文です。ネタバレ注意! こんにちは、いのっちです! 新年度も「世界史べーた(仮)」をよろしくお願い致します♪ (「獣史祭」への御参加 & 応援ありがとうございました!✨ 再生リストはこちら♪) さて、今回は久々に「歴史ドラマ」の御紹介をさせて頂きたいと思います (今回で6本目、約1年ぶり)。 過去の紹介ブログはこちら! ⇒ 第1回「草燃える」 第2回「花神」 第3回「翔ぶが如く」 第4回「毛利元就」 第5回「葵徳川三代」 今回は、3月に再放送が終了したばかりの『坂の上の雲』(2009年[平成21]~2011年[平成23])を御紹介したいと思います。 (※あくまでドラマ紹介ですので、史実や原作とは微妙に内容が違う可能性があります) 何といっても、懐かしかった(もう15年前…) 本放送の頃の私はまだ子供でしたので、続きが待ち遠しくてうずうずしていたことを思い出します。 (本作は1年おきに放送される3部構成でした) いわゆる通年で放送される「大河ドラマ」枠ではありませんが、放送時間は大河の倍(90分)で、膨大な制作費を費やして世界中でロケを行うなど、「NHKの本気」を垣間見ることが出来る超大作の「スペシャルドラマ」です。 (旅順港閉塞作戦や二百三高地、そして日本海海戦は大迫力) 加えて、大河常連のベテランや大物俳優さんたちが惜しみなく出演されており、この規模の歴史ドラマは正直二度と制作できないのではないのかと寂しく感じた自分もいました。 (もちろん、いつか超える日が来て欲しいです!) 物語(史実と区別するためにあえてこう呼びます)の舞台は「明治時代」の日本です。 主人公は伊予松山(現在の愛媛県松山市)出身で、「智謀如湧(ちぼうわくがごとし)」と称えられた海軍軍人「秋山真之(演:本木雅弘さん)」、その兄で「日本騎兵の父」と呼ばれた「秋山好古(演:阿部寛さん)」、そして真之の親友で明治を代表する俳人「正岡子規(演:香川照之さん)」の3人です。 …ということになっていますが、実際には政治家、軍人、文化人、そして一般の民衆に至るまで、明治という新時代を築いていった人々を描く群像劇となっているのが本作の特徴です。 (もちろん物語の中心は彼らですが) 原作者の「司馬遼太郎(大正生まれ)」は、明治という時代に「庶民が国家というものにはじめて参加しえた集団的感動の時代」、「個人の栄達が国家の利益と合致する昂揚の時代」、「楽天的な時代」など、かなり好印象を抱いていたと思われます。 国家・国民が一丸となって国威発揚に向かっていく姿は「昭和後期の高度経済成長期」に重なるイメージかもしれません(いわゆる「昔はよかった」的なノスタルジー史観) まあ、司馬さんは戦争を経験している世代(終戦時22歳、従軍経験有り)ですし、日本史に対する関心の出発点(創作意欲の源泉)がまさに昭和の軍部に対する失望(「昔の日本人はもう少しましだったのでは?」)だったわけなので明治の理想化は仕方ないと思いますが。 もちろん近代化の進展で生じた様々な悲劇や苦難などもあったわけで、ドラマではその辺りに触れるシーンが挿入されていました。 本作には様々な魅力的な人物が登場するのですが、流石に全員紹介すると長くなりますので、何人かを個人的にピックアップして御紹介しますね♪ (お気に入りの方に言及していなかったらすいません…) … Continue reading 『坂の上の雲』はいいぞ。(おすすめ歴史ドラマ紹介 特別編)

Category: 近代

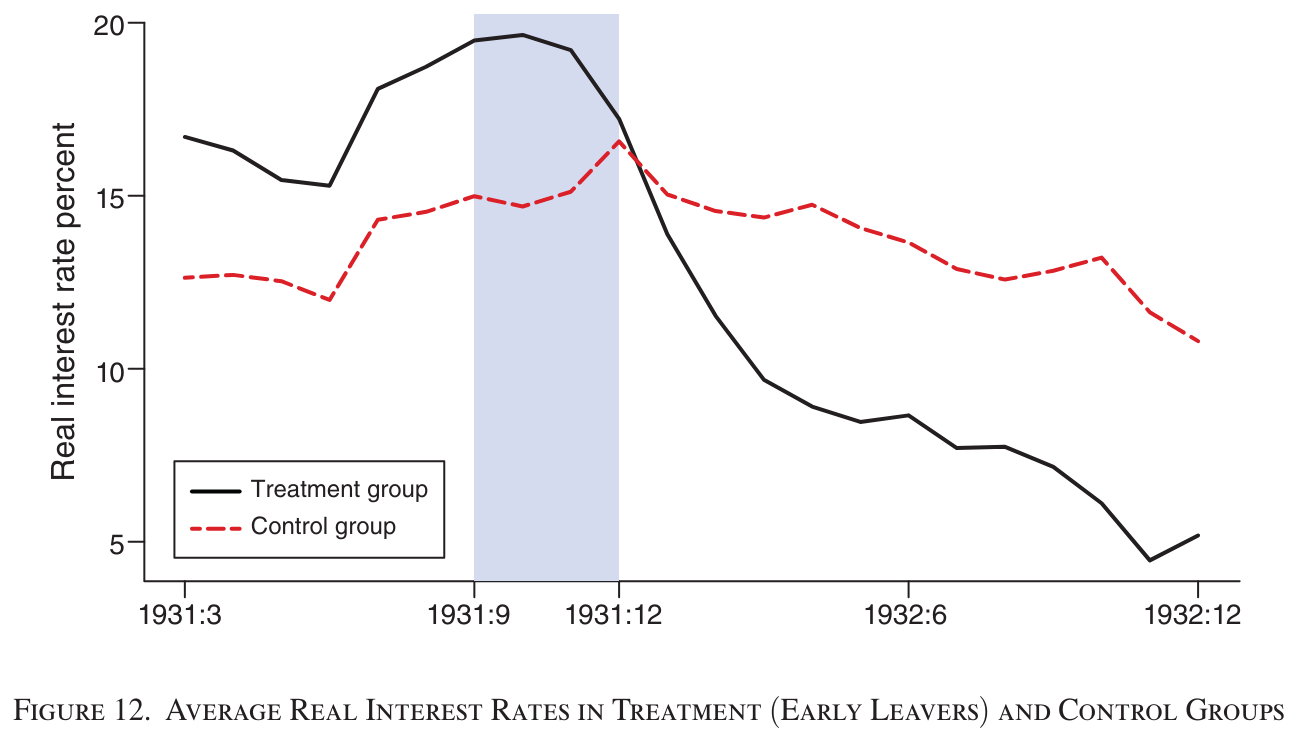

いつ『因果関係がある』と言えるのか:金本位制離脱と実質金利の事例

「○○が××を引き起こした」 日常会話では、「○○のせいで××になった」とか、「○○が××の原因だ」とか、「○○が××を引き起こした」といった発言を、私たちはかなり気軽に行っています。 上の鍵括弧内のような発言は、因果関係を主張しているものです。○○という原因があったから、××という結果が起きたのだ、という関係ですね。 しかし、もしもわずかなりともアカデミックな、あるいは厳密な議論を要する場にいるならば、因果関係という語には極めて慎重にならなければなりません。 さもなくば、あなたのもとに「ドーモ、トウケイ・ガクシャです。素人質問で恐縮なのですが……」とニンジャがエントリーしてくることになるでしょう。コワイ! そんな恐ろしいニンジャを避けるために、今回は因果関係の話をしましょう。 ……なお、申し訳程度の歴史要素として、後半には「大恐慌後の金本位制の離脱は、実質金利を低下させたのか?」という問題の因果推論の論文を扱います。 あなたはヨーグルト会社の社長です まずは、因果関係を主張することがどれだけ難しいか、という話を、具体例を使って考えてみます。 あなたはヨーグルト会社の社長だとしましょう。そこへ、経済学を修めたと称する怪しげなコンサルがやってきてこう言います。 「うちの製品を使いましょう! そうすれば売り上げが倍になります!」 (グラフ作成には「ちゃちゃっと」: https://chachart.net/bar を使用) そのコンサルは続けて、 「このグラフを見てください! 弊社製品を導入している企業は、そうでない企業の倍以上を売り上げています! 弊社製品が売り上げを大きく増やしたんです! だから、御社も弊社製品を導入すれば売り上げが増えますよ!」 などとのたまうわけです。 さぁ、ヨーグルト会社の社長たるあなたはどうしますか? 正解は…… 「イヤーッ!」 「グワーッ! サヨナラ!」コンサルは爆発四散! アイサツ前のアンブッシュは一度まで認められています。アンブッシュにも耐えられないコンサルは実際サンシタなため、話を聞く必要もない。 あっはい。真面目にやります。 さて、先ほどのグラフをもう一度見てみてください。このグラフは、製品の導入と売上に相関があることを示しています。 では、その相関関係が因果関係であると、つまり、製品を導入した「から」売上が増えた、という関係があると言えるでしょうか? 私がそのヨーグルト会社の社長だったら、迷いなくコンサルにアンブッシュを仕掛けます。じゃないや、ええと、製品を導入した「から」売り上げが増えた、とは言えないと思います。 考えられる他の理由は、大きく3種類に分けられます。 まず1つ目が、まったくの偶然という可能性です。 有名な例としては、ニコラス・ケイジと何かを結び付けるやつですね。ニコラス・ケイジの映画出演数とプールの溺死者数とか。 ここでは、ニコラス・ケイジの映画出演数と、ノースダコタ州の運輸保安検査官の数の相関を貼っておきます。綺麗に相関しているように見えますが、これを因果関係だと主張するのは相当難しいでしょう。 ニコラス・ケイジが出演する→身体は闘争を求める→犯罪リスクが高まる→保安検査官が増える……なんて、さすがに無理筋。その次はアーマードコアの新作でも出るのか? (出典: Tyler Vigen – Spurious Correlations: https://tylervigen.com/spurious/correlation/5837) とはいえ、このコンサルの例では(導入済企業数がとんでもなく少ないとかでない限りは)完全な偶然とは言いにくいでしょう。命拾いしたな。 では第2の理由、逆向きの因果がある可能性に行ってみましょう。つまり、製品を導入したから売上が増えた、のではなく、売上が高いから製品を導入した、ということです。 これは可能性がありそうです。売上の少ない企業は、そもそも製品を導入する余裕なんかないんじゃないかと言われれば、コンサルも「アバーッ!」と爆発四散することでしょう。 最後の理由は、まったく別の、第3の要因が関係している可能性です。 色々と考える余地があるのですが、たとえば、コンサルが大企業にばかり営業をかけているとしてみましょう。この場合、大企業であることが、営業→導入の要因であると同時に、売上の大きさの要因でもあります。 この場合も、製品導入が売上を増やしたという因果関係があるとは言えませんね。コンサルはしめやかに爆発四散! これで、「因果関係」を主張することの難しさについてはご理解いただけたと思います。反対に、もしもあなたがコンサル側の立場なら、こうした指摘にも耐えられるように理論武装重点で挑む必要があるということです。備えよう。 ところで、さらに追い打ちをしておくと、たとえ、製品を導入したから売上が増えたという因果関係があったとしても、ヨーグルト会社がこれを導入すべきかは断言できません。なぜなら、そのヨーグルト会社にとって、売上が増えるかどうかは定かではないからです。 これはいわゆる「外的妥当性」という問題です。たとえば、売上が増えた企業たちは、ヨーグルトとはまったく違うものを作っている企業かもしれません。ブロッコリーとか。そのときには、ヨーグルト会社にもそのまま同じ結果が現れるとは考えにくいでしょう。 Rubinの因果モデル それでは、厳密な因果関係を立証するためにはどうすればいいのでしょうか? 勘のいい方はお気づきかもしれませんが、「厳密な」議論をするためには、数学を避けて通ることはできません。ここでは、ちょっとだけ数学を使って、因果関係を考えてみましょう。 なお、どうしても数学が苦手だという方は、ここは読み飛ばしてもらっても構いません。 いま、iさんの原因となる処置をDᵢとしましょう。DᵢはYes(Dᵢ=1)かNo(Dᵢ=0)のいずれかになるような変数です。一方で、原因が決まったのちのiさんの結果(潜在アウトカム)はYᵢ(1), Yᵢ(0)として、Yᵢ(1)もYᵢ(0)も実数値を取るとしましょう。 先ほどの例でいえば、Dᵢはi社の製品の導入(Dᵢ=1)と非導入(Dᵢ=0)に対応し、Yᵢ(1)は導入したときのi社の売上、Yᵢ(0)は導入しなかったときのi社の売上です。 こういうふうに書いたとき、Dの処置効果(Treatment… Continue reading いつ『因果関係がある』と言えるのか:金本位制離脱と実質金利の事例

フォンスティ音楽教室③ 小澤征爾様について超ざっくり

おひさしぶりでっす。フォンスティーヴ(タコP)です。 大分間が空いてしまいましたね……。 さて、早速前回の続き……と行きたいところなのですが、これを書こうとしたちょうどその時、私の元に衝撃的なニュースが飛び込んできました。あの日本が誇る大指揮者、「小澤征爾」様がご逝去されてしまったと……。 ということで久々の執筆なのですが、少々話題を急カーブさせ、今回は先日お亡くなりになった小澤征爾さんについてお話ししようと思います。 ※この記事には独断と偏見、主観的意見が多分に含まれます。ご了承ください。 先日の小澤征爾様の訃報はネットニュースやメディアでデカデカと掲載されたので目に入った方は多いと思いますが、その中ではそもそも小澤征爾様が何者なのかご存知ない方もいらっしゃったと思います。 小澤征爾(以下敬称略)自体、主に20世紀に活躍された方で、近年では癌の影響であまり表舞台に姿を現していなかったので、おそらく昨今の10代20代の方々は特に知らない方が多いと思います。 小澤征爾は1935年に誕生した日本の指揮者で、おそらく近代日本音楽史の中で最も偉大な人物のうちの1人です。 彼はその生涯で日本人としての様々な偉業を成し遂げていますが、その中で特に偉大なものはやはりニューイヤー・コンサートの指揮でしょう。 クラシック音楽の本場であるオーストリア、ウィーンでは毎年元旦に「ウィーンフィル・ニューイヤーコンサート」と評してコンサートが開かれています。 元旦の「ニューイヤー・コンサート」という名目ではウィーンだけでなくヨーロッパ各地、それこそ日本でも行われていますが、その中でもウィーンフィルニューイヤーコンサートだけは別格で、その場に指揮者として呼ばれるということはクラシック界の中では最高峰の名誉として扱われます。 そして、今までの歴史上そのコンサートに呼ばれた日本人は1人しかおらず、その人こそが「小澤征爾」なのです。 また、それと同じように数十年にも及ぶ長い伝統を誇るフランスのブザンソン国際指揮者コンクールでも日本人として初めて優勝。またドイツやアメリカなど、世界の様々な機関から勲章やメダルを授与されています。現代でも世界で活躍する日本人指揮者は多くいますが、これほどの功績を持った日本人は未だに現れていません。 また、ナチス政権のドイツを生き抜き、20世紀最高の指揮者とも名高い「ヘルベルト・フォン・カラヤン」、同時期のアメリカに生まれ20世紀のクラシック業界の最先端を走り常にリードしてきた「レナート・バーンスタイン」といった偉大な指揮者たちとも親交が深かったことも理由の一つに数えられます。 昭和当時の日本の音楽文化を西洋と対等まで押し上げた立役者の1人だと、筆者は考えます。 小澤征爾様、約半世紀、ありがとうございました。 それではみなさま、ご拝読ありがとうございました。

アフリカ史のすゝめ

アフリカ史の魅力 はいはーいアフリカ推しのまりさです。 突然ですがアフリカ史というと皆さんは何が思い浮かびますか? そもそもアフリカ史とは歴史書においてちら裏にしか載らず、試験やテストにも出てこず、知ろうと思ったり、知る機会がなかったりするため、自発的に興味を持つことは難しいと思います。 そこで今回はアフリカ推しの私がアフリカ史の魅力をご紹介させていただこうと思います。 各地に存在していた交易国家 アフリカというとサバンナにジャングル。閉鎖的な場所で、ヨーロッパ人が足を踏み入れるまで外部との接触がなかった遅れた地域…そんな風に思われがちです。 しかしそれはいわゆる偏見であり、例えばインド洋交易の要衝となっていたアフリカ東部のザンジバル島を中心とした商業都市連合「キルワ王国」や西アフリカと北アフリカの中間貿易で栄えたサヘルの王国、マリ王国やソンガイ王国。ザンベジ・リンポポ川に跨る鉄器農業社会の早期形成や金の加工品輸出で栄えた「グレートジンバブエ」といった国々が存在していました。 彼らは元々この広大なアフリカの地で多種多様な文化を形成。 閉鎖的なアフリカというのはまさにヨーロッパ的な見かたであり、ヨーロッパ人到来以前から外部との交渉はすでに行われており、いうなれば開放的なアフリカがそこにあったのです。 ヨーロッパという仇敵 ヨーロッパ諸国というのはアフリカ史を話すにおいて切っても切れない関係です。 16世紀から始まった大西洋奴隷交易において、アフリカは南北アメリカ大陸への奴隷供給地としての役割を担わされ、働き手と兵士を失い、さらには大量の加工品の輸出攻勢を受け現地の製造業が壊滅。19世紀に イギリスが奴隷貿易を禁止にするまでの間、奴隷貿易はアフリカに深い傷跡を残しました。 また1878年にドイツ・ベルリンで行われたベルリン会議にてヨーロッパ列強によりアフリカ大陸は分割・植民地統治を受けることになります。 ヨーロッパとアフリカとは搾取する側と搾取される側であり、幾度となく対立してきたのです。 そんなアフリカ諸国が独立するまでの過程というのは、西欧諸国という”敵”との戦いであり、ある種の我慢比べでもありました。 最終的に1960年以降多くのアフリカ諸国が独立を達成するわけですが、この独立までの過程というのもまた面白い。 独立運動家らは国や地域も関係なく、全員横の繋がりを持ち、独立したアフリカを目指し、全員で独立を達成しようと連携していたのです。 独立の光と影 独立を達成することが出来たアフリカ諸国のその後というのは苦悩と絶望の連続でした。 多くのアフリカ諸国が独立した1960年の翌年には、同じく独立を果たしていた現在のコンゴ民主共和国(昔だとザイールとも)にて分離独立を掲げるカタンガ国が反乱。さらにはソ連に接近した中央集権派の首相 パトリス・ルムンバとアメリカ寄りの大統領ジョゼフ・カサブブとの対立をも生み、コンゴは混乱に陥っていきます。 またアフリカ諸国はどちらを支持するかと2つの派閥に分裂してしまったのです。 さらに苦難は続きます。 政治的に独立できたアフリカ諸国ですが、それは必ずしも経済的自立を伴うわけではありません。 独立時のアフリカ諸国の経済構造は、植民地期から継承した植民地経済でした。そのためこれはヨーロッパ人が生産・流通に大きく踏み込んでいた経済体系であり、イギリスやフランスといった宗主国の経済に必要な原材料を調達し、また廉価な工業製品を輸出しうる市場を確保するための搾取の経済構造です。 この結果アフリカ諸国は経済開発の財源確保のために、植民地時代に開発された少数の輸出産品の輸出を増大して外貨を獲得せねばならず、植民地期からの経済構造から脱出するために植民地経済に依存するという矛盾を抱えることになりました。 また多くのアフリカ諸国の基幹産業は農業であるにもかかわらず、食料自給が困難。というのも食糧作物の開発が植民地期になおざりにされ、コーヒーやカカオといった輸出用換金作物の生産が食糧生産を圧迫していたのです。 本来自国で供給可能なはずの食料を輸入すれば、その分、他産業の開発に振り向けるべき外貨が減少することになるのです。 こういった不利な状況が宗主国により押し付けられたことにより、皆さんも知るようなアフリカ諸国の低開発化を招くことになってしまったのです。 そんなわけで今回はここまで、また機会があればお会いしましょう。ばいばいヨーロッパ~

紅毛城、台湾北部の要塞

ふらふらと散歩に行ってきましたので軽いお話をさせてもらいましょう。 地元にもいろんなお城がある私ですが、たまには遠くの城でも見に行こうと思い、行ってきました「台北」に!! 紅毛城は17世紀にスペインが1632年にサント・ドミンゴ城(聖多明哥城)を台湾北部(現在の新北市の淡水地区)に建築したのが始まりと言われます。なんかちょうどいい拠点が東シナ海に見つからなかったからできたらしいです。ついでに淡水は台北盆地への入り口にあたり、現在でも交通の要衝です。海巡署分署は現在も淡水にあり、淡水河は台北に至る重要な道でもあります。台北に入る船を打ち払うこともできる高台に築かれたわけです。しかしフェリペ2世のいないスペインは弱く、世界最初のヘゲモニー国家として語られるネーデルラントが1642年に城砦を占拠し、アントニー要塞(安東尼堡)として1646年に生まれ変わります。この当時建築された部分は鮮やかな橙色の部分で、手前煉瓦部分は日帝時代らしいです。 1662年、今度は鄭氏が台湾を征服し、本格的に漢族の入植がはじまります。漢族は西洋人を紅毛と呼ぶものですからこの城も紅毛城と呼ばれるようになりました。その後鄭氏は清朝に帰属しますがそのころから城は多少使われもしますが放棄されます。そして19世紀、アロー戦争の講和条約、1858年の天津条約により淡水が開港され、英国領事館がこの要塞に入りました。二回の出窓みたいなところはイギリス時代の増築のようです。 領事のお部屋 その後日本が台湾を占領すると改めて日本と交渉して領事館を設置し、戦後には在中華民国領事館として機能します。1972年に中華民国は日本をはじめ各国と国交断絶し、領事館の役割を終えました。アメリカやオーストラリアの管理を経て1980年に返還、84年に公開施設となった歴史があります。 そんな歴史のあるお城にふらふらと行きましたが、お城っていうのはどこも高台にあるものでして(小諸城などは例外)、軽い運動にはもってこいなところです。 近くには清仏戦争の頃に使われた清軍の砲台跡もあり、うろつくにはうってつけな場所でしょう。城は地形とセットと思いますが、それもよく感じられるところでした。

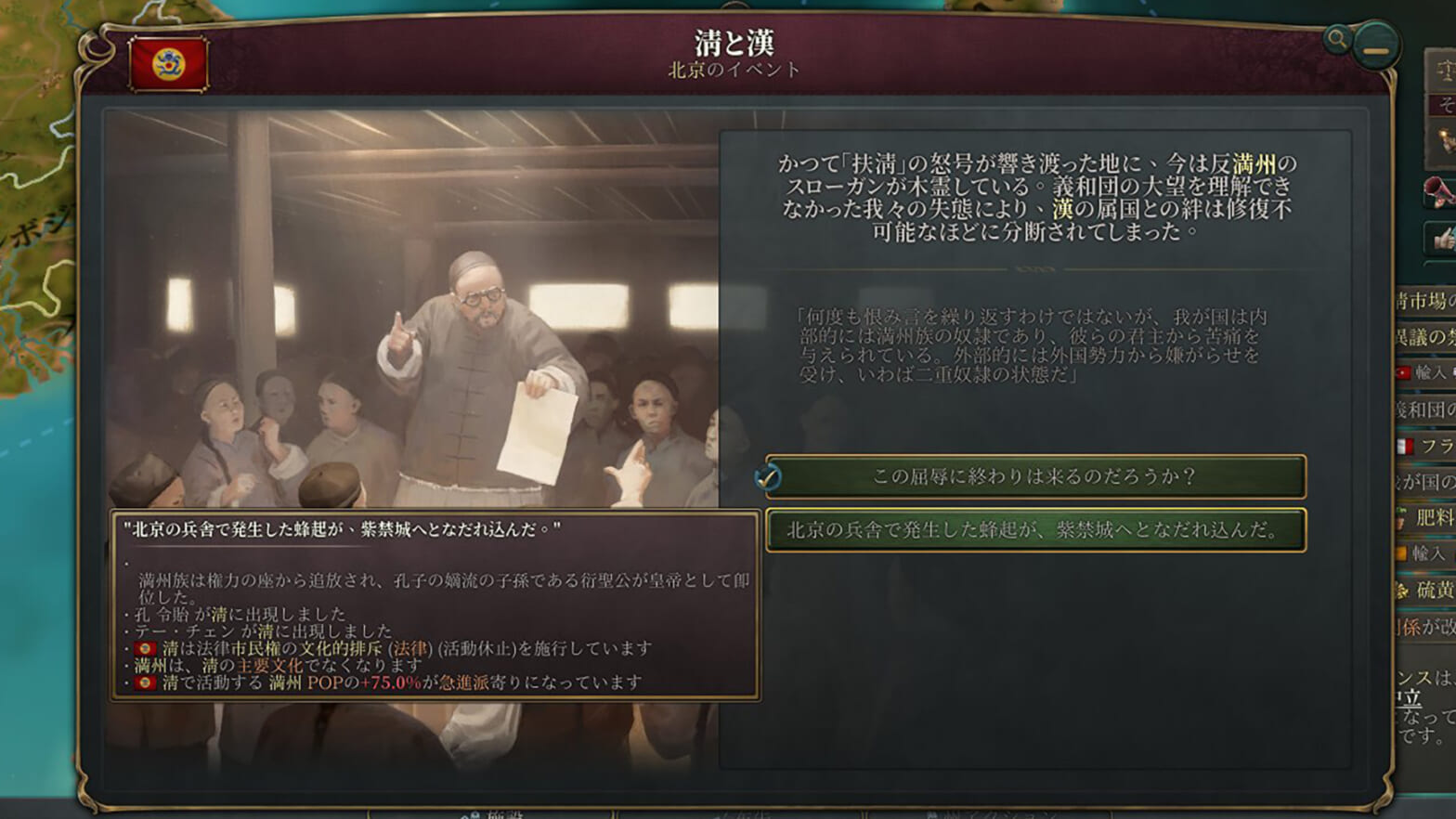

孔子の子孫を皇帝に? ~パラドのVIC3に採用された辛亥革命の和平案~

10月10日は辛亥革命の記念日 10月10日は辛亥革命の始まりとなった1911年の武昌蜂起(起義)の日。10が2つということで「双十節」と言われ、中華民国の建国記念日のように位置づけられ、現在の台湾では「国慶節」として祝日となっています。 (実際に中華民国が建国宣言をしたのは1912年の1月1日であり、こちらも「開国記念日」として祝日である) 孔子の子孫を皇帝に? さて、今回は辛亥革命において持ち上がった「孔子の子孫を皇帝にする」という突飛な案を取り上げます。 (私個人としては)極めてマイナーだと思っていましたが、 歴史ゲーマーおなじみのParadox Interactiveの「Victoria3」に採用されていて大変驚きました。 発案は変法派(維新派)のリーダー康有為 この発案者は康有為。弟子の梁啓超とともに1898年の戊戌変法の主導者として知られます。 以下、主に竹内弘行氏の研究を元にご紹介します。 (竹内弘行『康有為と近代大同思想の研究』汲古書院2008年) 康有為と梁啓超ら弟子たちは変法に失敗した(戊戌政変)後はお尋ね者となって日本ほか世界各地で亡命生活をしていました。 とは言え清朝体制の改革派として最も名高く、華僑は留学生たちの支持をめぐって、革命を目指す孫文らとと激しく争っていました。 お尋ね者であるものの、あくまで体制内の改革の主張であるために、義和団事件等を経て清朝が近代化に積極的になると、康有為と弟子たちは清朝側から注目されて国外から協力しています。 武昌蜂起後に袁世凱が内閣総理大臣として起用されると、梁啓超が法部副大臣として入閣しました。 清朝の立憲君主制と革命派の共和制の折衷「虚君共和」構想 さて、清朝の体制派と革命軍の内戦が膠着する中、康有為が両者の合意のために主張したのが「虚君共和」という案です。清朝の立憲君主制と革命派の共和制の間をとったもので、君主を神聖なだけで実権を無くして内紛を防ぎ、実質的には共和制を行うというものです。 その君主の候補者が一人が現皇帝の愛新覚羅溥儀、もう一人が「孔子の嫡流」である第76代衍聖公の孔令貽でした。 なぜ孔子の嫡流を君主とするのか? 孔子の嫡流は歴代王朝が封爵しており、宋以後は「衍聖公」として封じられていました。 康有為は儒教を孔教(孔子教)と改めて、キリスト教をモデルに国教に適する形に改革する主張を続けていました。例えば年号表記において、清朝の元号(光緒○年、宣統○年)だけでなく、西暦や皇紀のように孔子の生誕から数える「孔子紀年」を用いるということをしていました。 (彼が政治的、または学問的主張に用いた春秋公羊学そのものが、儒教の中でも特に孔子を神格化する学説を有する学派でした) この孔子の嫡流を君主とするのは、単に康有為本人の思想に適ったものというだけでなく、漢族の復興を掲げる革命派に向けたものです。衍聖公は漢族の文化の中核として尊崇されてはいるがが政治的権力を持っていませんでした。 ただ、漢族のための象徴であるために重大なデメリットもあり、満洲ほか、モンゴル、チベットといった諸民族の離脱を生じるリスクがありました。そのために従来通り清朝の皇帝をいだき続けるのも捨て難いとしました。 虚君共和構想の結末 康有為の「虚君共和」の案は弟子を通じて清朝側、革命軍側の双方に伝えられ、12月18日からの講和会議(南北和議)の中で、実際に案の一つとして清朝側代表の唐紹儀から革命軍側の黄興に伝えられたようです。(革命軍は明確な代表者が定まっていない) しかし革命軍側の主張は絶対に民主共和制とすることでした。革命軍にとって敵側の袁世凱に大総統に譲るまでして合意にこぎ着け、清朝は滅亡し中華民国が代わって中国を受け継ぐこととなりました。 章炳麟の衍聖公を皇帝とする案 なお、孔子嫡流の衍聖公を皇帝とする案は康有為が最初というわけではありません。孫文・黄興とならび辛亥革命の三尊である章炳麟が、戊戌変法の翌年である1899年に『客帝論』の中で提唱していました。「客」とは満洲族のことです。『客帝論』は武力で満洲族を駆逐したい気持ちを表明します。しかしそうすると満漢共倒れして欧米の白人を利するため、満洲族から衍聖公への政権の委譲を主張します。 章炳麟は戊戌変法の頃は康有為に共鳴してしていました。そして徐々に満洲族の支配を打倒と、共和制樹立の革命を目指すようになります。1899年は康有為の改革路線から革命への過渡期でした。 後に章炳麟は『客帝論』を誤りとします。満洲族と妥協すること、孔子嫡流を皇帝とすることを自己批判する短文を加えて『匡謬客帝』(「客帝」のあやまりを正す)を発表しました。 『「客帝」のあやまりを正す』は岩波文庫の『章炳麟集』( 西順蔵ら編訳 1990年)に収録されています。 おわりに こちらは約1年前にツイッター上でつぶやいた内容を詳細にしたものです。冒頭で述べたように「辛亥革命」の記念日だからというのもありますが、近々、世界史べーた(仮)にて「革命」に関係した発表を予定しています。どうぞお楽しみに!

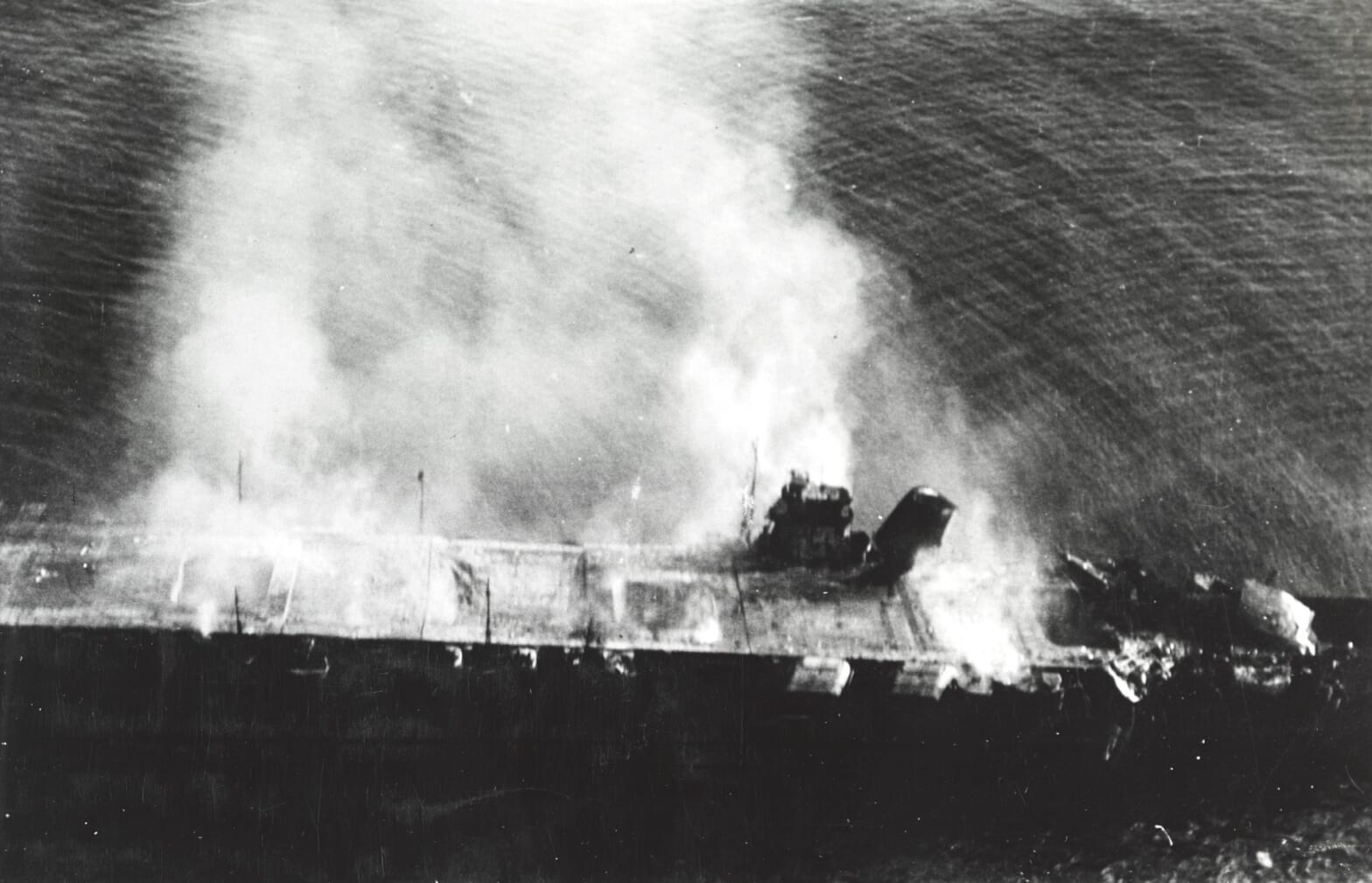

空母機動部隊のなおしかた。(日本海軍の場合)前編

何もしてないのに機動部隊が壊れました。 1942年6月5日、日本海軍はミッドウェー海戦において空母四隻を失う大敗北をしました。 この敗因は、米軍が暗号を解読したことによる待ち伏せだったのですが、日本海軍は「攻勢に使える手札が大きく減った事」と「米空母部隊を撃破しない限り作戦行動が不可能になる」という点で大きな衝撃を受けていました。 なにせ、本海戦も前のポートモレスビー攻略作戦も米空母部隊の反撃により頓挫しており、これを撃破してしまえばそもそも待ち伏せを受けることもないという考えに至ります。 この時点では、後年に言われるような「攻勢から守勢に変わった転換点」と日本軍は考えておらず、あくまで「攻勢」を諦めていなかったのです。 その為、以後の日本海軍は「待ち伏せする米空母部隊の排除」を念頭に置いた対空母戦に特化した艦隊編成や搭載編成へと変わっていくのです。 さぁ、空母を緊急で増産しませう。 ミッドウェーでの敗戦で海軍は空母の緊急増勢計画を研究し、⑤計画等既定の軍備計画修正の中に含められることになり『戦艦、超甲巡の建造は全て取りやめ、航空母艦の建造を優先する。軽巡洋艦の建造隻数を減少し、駆逐艦、潜水艦、掃海艇、海防艦、駆潜艇の建造を大幅に増加する。』という内容の改⑤計画に改められていきます。 この改⑤計画で新造される空母は 5021号艦(改大鳳型)5隻 302号・改302号艦(雲龍型)13隻 となっていました。 ですが、空母の新規建造は最低でも2年の年月を必要とし、今すぐに空母が欲しい現状では即効性に欠けました。 それらに対し、比較的短期間で戦力化が望めそうだったのが使い道のなくなった水上機母艦・甲標的母艦を軽空母に改装することと、艦爆による先制攻撃の母艦として低速戦艦を改装することでした。 軽空母は、当時すでに飛行甲板の狭さから現行の機体を運用するのがやっとであり、次期新鋭機(彗星や天山など)の運用は困難なのは火を見るよりも明らかだったのですが、上層部は現状の対空母戦に対処できればいいと考えていたのだと思われます。 まぁ、その結果、軽空母が空母部隊に増えていくことで現地部隊は扱いに困ることになるのですが、それはまた別のお話。 さらに言うと、使い道がないと思われていた甲標的母艦が、直後のガダルカナル島輸送作戦で一番必要とされていた高速輸送艦の要件を満たしており、投入の機会を空母改装により逸したのもまた別のお話。 さぁ、ある物で機動部隊を再編しませう。 1942年6月12日に軍令部に出頭した源田実中佐はミッドウェー海戦の戦訓も取り入れた空母部隊再建案を提出します。 その内容は、一個航空戦隊の空母を大型空母2、小型空母1とし艦戦、艦爆の搭載数を増加させ代わりに艦攻減らすというものでした。 小型空母は主に艦隊の防御を担当し、大型空母を攻撃に専念させることを目的としており、空母の絶対数が不足している現状で使い道の限られている二線任務に割り当てられていた小型空母を艦隊で活用させようとしたのです。 また艦爆の増加は1939年頃の編成にあった機動航空隊の任務である敵機動部隊を先制攻撃し、飛行甲板を爆撃によって使用不能にするという方針に回帰した物でした。 また、戦前の艦隊決戦構想の最終目標であった米戦艦部隊の撃破は開戦劈頭の真珠湾攻撃により達成されており、日本の戦艦部隊はこの時にはすでにその存在意義を失いつつありました。また、艦隊決戦構想では空母部隊、巡洋艦部隊が前衛として進出し、決戦の障害となる米空母部隊を撃破した後に戦艦部隊同士の決戦に臨むといった方針でしたが、ミッドウェーではそれが逆に仇となり、航空決戦に敗れ制空権を喪失したために連合艦隊は戦艦などの有力な戦力を持ちながら撤退を余儀なくされただけでなく、その後の敵航空部隊の追撃に苦しみました。 その結果、当然の帰結ではありますが艦隊決戦のメインとなった対空母戦の艦隊編成として、巡洋艦部隊を進出させ、その後方に空母部隊を配置して米空母部隊を攻撃するという編成になり、たとえ先制攻撃を受けたとしても米空母艦載機の攻撃は前衛で吸収し、その間に後方の空母部隊の攻撃隊が米空母を叩くという構想になっていきます。 そして「艦隊決戦の主力艦隊」であった第一艦隊は解体が進み、伊勢、扶桑型の戦艦四隻は航空戦艦への改装が検討され、艦隊決戦の秘密兵器であった重雷装巡洋艦の大井と北上は南西方面艦隊への輸送作戦用として転出していくことになります。 こうして、戦前に日本海軍が夢見た「大艦巨砲主義による艦隊決戦構想」はここに崩壊したのでした。 そしてこの「航空機主体による艦隊決戦構想」がそのような結果を迎えたのかは次にお話することにしましょう。

アメリカの裁判所について

お久しぶりです。せるヴぁんだです。今回のブログ担当ということで、「アメリカの裁判所」について徒然なるままに書き散らしたいと思います。 アメリカ「合衆国」というちょっと変わった国 The United States of America, 略してU.S.A。一昔前(?) に同タイトルの曲が流行りましたが、日本人としてよくよく考えてみれば、アメリカという国は奇妙な国家形態をしています。日本の場合、「国」と言えば日本国そのもの、その下の行政単位は県、市、区、群、町…というように刻まれていきます。(道州制万歳!) 一方のアメリカは、いわゆる連邦制国家なのです。2023年現在、全部で50州を抱える国ですが、この「州」という存在がいささか厄介なのです。おそらく、多くの人が州=県のようなイメージを持つのではないでしょうか。愛知県豊田市≒ミシガン州デトロイト市のように。 しかし、実際のところ、アメリカの各州は日本の都道府県よりもはるかに強い権限を持っています。なんたって「州の憲法」が作れてしまうのですから。(おまけに州兵という州知事直轄の軍事組織まで!そう、某Grand Theft Autoなゲームで手配度が最高になるとやってくる人たちですね)このため、アメリカという国には、連邦政府たる「アメリカ合衆国政府・議会・司法」と、小さな国家とも呼ぶべき、「州政府・議会・司法」が二重で存在しているのです。日本の地方自治体にもそれぞれ議会と行政は存在し、条例も制定できますが、さすがに憲法や法律(※1)は作れません。国の唯一の立法機関は国会のみと憲法で定められています。(第41条) ※1…多数ある「法」の中でも国会で制定された法を特に「法律」と呼びます。 一番の違いは「裁判所」の構造かも アメリカと日本は「三権分立」型の構造をしています。議会(立法)・行政・司法の三すくみですね。そのなかで、議会と行政については、上に見た通り、権限の強弱があるとはいえ、ある程度は似通っています。しかし、司法たる裁判所はまったく違う構造をとっています(なぜでしょうね?)この違いの原因を探るところまではパワーがないのですが(すみません。。。)ここでは組織構造の違いを簡単に紹介しようと思います。 1.日本 日本の場合、司法制度の頂点たる最高裁判所が1つあり、日本を八つの管区に分けて高等裁判所が設置されています。その下に第一審となる地方裁判所・簡易裁判所・家庭裁判所がたくさん存在することになります。このように、最高裁をトップとする単一ピラミッド構造が日本型司法制度ですね。 2.アメリカ アメリカはというと、裁判所も「連邦政府」と「州政府」の2つのピラミッド構造を取ります。アメリカの統治システムは原則として州政府が責任を負い、州政府ではできないことや特に必要とされる場合に、連邦政府に権限があるようになっています。たとえば、合衆国憲法の解釈・適用に関する問題は、州の裁判所ではなく連邦裁判所が審理する権限(管轄権)を持っています。このように、連邦裁判所が管轄権を持つのか・連邦と州いずれの裁判所にも管轄権があるのかなど、個々の訴訟問題の性質によって、どこで裁判するのかが決まります。連邦と州を比べると、連邦の方が力があり、上下関係があるようにも思えますが、州の裁判所システムが連邦の裁判所システムに従属しているようなことはありません。あくまでも「異なる別の裁判所システム」としてそれぞれ独立しており、管轄権の競合があった場合にのみ、個別に調整されています。(たいていは連邦法が優先します) A)州裁判所システム アメリカで提起される訴訟のほぼすべては、州裁判所へと持ち込まれます。州の裁判所システムは各州によって様々であり、特に統一されているわけではありません。基本的には州地方裁判所(District Court/Trial Court)・州控訴裁判所(Court of Appeals/Appellate Court)・州最高裁判所(Supreme Court)の三審制ですが、州によっては控訴裁判所がなく、第一審と最高裁判所の二審制を採る州も存在します。(デラウェア州、サウスダコタ州、ワシントンD.C.など) さらに、州によって憲法や法律の内容、蓄えられた経験(先例となる判例法)も違うため、同一の訴訟を別々の州で提起すると、必ずしも同じ結論や量刑にならない可能性もあります。有名な話では、国際的な企業が準拠法と管轄裁判所(※2)を選ぶ際、アメリカではニューヨーク州とデラウェア州が多いそうです。(デラウェア州なんて何もないのに!)これは、2州が企業紛争に関する豊富な先例を蓄えているからと言われています。 ※2…事件・紛争が起きた時、どの国・州の法律に基づいてどこの裁判所で審理するかということ。 また、アメリカ裁判所制度の最大の特徴と言ってよいのが、「巡回裁判所(Circuit Court)」の存在です。巡回裁判所はその名の通り、管轄する地区をぐるぐると巡回して移動式の裁判をしていたのです。残念ながら今はもう存在しませんが、馬に簡易的な審理台を引かせて、判事が裁判をして回っていたそうですよ。(当時は上等なクッションもなかったので、長時間の移動と審理で判事のお尻が破壊されたとの説も) (画像引用:HJ Erasmus, Circuit courts in the Cape Colony during the nineteenth century: hazards and achievements,Fundamina… Continue reading アメリカの裁判所について

Untitled

重い本が読めなかったので、軽い本をご紹介します。 フランスの文豪、バルザックによる「役人の生理学」。なお、私は文学好きではないので、バルザック作品など初めて読んでいます。なぜ読んだか?行財政史が好きだからですかね… 本書が書かれたのはバルザックにとっては晩年に差し掛かる1841年、7月王政期のフランスでした。当時のフランスといえば産業革命の時代ともいえます。王政といえども、1830年憲法下の立憲君主制であり、貴族制や世襲制が廃止され、直接税200フラン以上の制限選挙(有権者は全人口の1%に満たない)が実施されており、当時としては民主的な社会が始まっていました。そんな社会の縁の下の力持ちが大量の事務を公正に実施する役人たちです。住民登録、都市計画、公金の管理、公共事業の実施。どれをとっても民営化などしたら公共サービスが平等に国民にされず、誰もが平等なはずである民主的な社会の基盤が揺らぎます。今なお私たちを支える黒子たちですが、まぁ、評判が悪いところでは悪いものです。税金泥棒、仕事が遅くて融通が効かない、どうでもよさそうな細かいところばかり気にする、挙げ句の果てにはそう言った仕事のやり方をお役所仕事などと…。そんな悪評は今に始まったことではありません。バルザックの時代も同じ。いえ、むしろバルザックの時代ぐらいに始まったそうです。 以前の時代、第一帝政時代ですが、その当時のことをバルザックは皮肉を込めて懐古的に語ります。 「役人ほど素敵な商売はないといわれた時代があったことを知ってはいる。」 バルザックによれば、当時の役人は最高級の社交界にも出られたし、メチャメチャモテたそうです。というのも皇后など君主の一族が贔屓にしていた役人たちがいたからだそうで、役人の公共性というものがまだ確立していなかったからなのです。それが7月王制の立憲君主制により、信賞必罰をわきまえた君主から、忘恩の大衆に仕えることになり、閑職は攻撃対象となり、その栄華は終わりを迎えたのでした。 7月王政下で役人は事務室に拘束され、自由に立ち去る権利はなく、出世していないものは良いとは言えない賃金で働き続けました。バルザックがとりわけ注目したのはパリの中央官庁に勤める役人でした。今と変わらないじゃないかと思うものがある一方で、細かいところを見ていくと、現代(日本)との違いが浮き出てきます。19世紀のパリにはパソコンはおろか転写機もありません。謄本係という、今ならプリンターで十分代用可能な役職がありました。電子化されたデータもないので、今なら職員の誰かがちょっと兼任すれば済む文書管理責任者が整理係として独立した集団に。縁故採用が根強く、強力な後ろ盾があれば出世できるが、そうでなければ相当な忍耐力や適応能力が必要、などなど。 また、現代日本では見られない雇用形態も興味深いものです。それが試補→書記→課長補佐と続くもので、フランスでは1940年代まで続きました。試補(原文ではsurnumeraire、定員外の職員と言った意味のようです)とは正式な役人ではなく無給の見習いで、実家が太くない者は大変苦労したようです。戦前日本にも同名のもの(翻訳の都合でしょうが)があった制度で、明治20年勅令第37号において定められた「文官試験試補及見習規則」にあります。公立大学か試補試験合格者が役人になると最初に通る道でした。フランスにおいての採用基準の細かいところはバルザックは書いていません。もとよりこの本は役人の実態を詳細に記録するものではなく「こういう奴いるよな」と共感を誘い、一時の娯楽にするためのものなのですから。 そしてこのエッセーの真髄は、行動様式ごとに分けた役人分類で、ごますりだとか蒐集家(オタク)だとか商人だとかに分けています。スプラトゥーンのオオモノシャケみたいで面白いです。この中には大っぴらに副業が許されていた当時の役人事情を反映しているものもあります。その副業の程度は人により様々で、劇作家や小説家(三島由紀夫は大蔵省出身でしたね)、会社役員、演奏家、妻側の内職や店舗経営などなど。当時の役人生活はその薄給から副業せざるを得ず、バルザックはそのことで、国家が役人から俸給を奪い、役人が国家から時間を盗むと嘆いています。または、ロスチャイルド銀行の職員の待遇と比較し、あまりにも無駄があると。講談社学術文庫版では付録がついており、その中の『役人』というエッセイではフランス政府に対する改革案が載せられ、役人にはしっかり給料を支払い、人数を減らしてしっかり働かせるべきだと論じています。 バルザックの視点を離れ、山川出版社の世界歴史体系を見れば、高官は貴族やブルジョワに切望されたポストで、高い俸給にありつけば大ブルジョワ並みの生活となったそうです。昇進や指名の基準はあいまいなため、縁故採用、官職売買の慣行も続いたようです。そして積もり積もった不満はやがて1846年の凶作に端を発した不況、高学歴ワーキングプア、有望な王位継承者の不足から二月革命を招いたそうですが、それは本書の原書の最初の出版の後の話です。

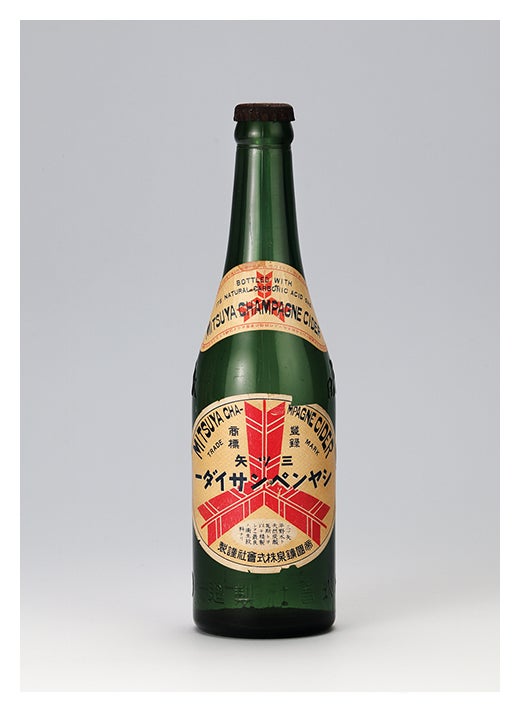

海軍と炭酸飲料のこばなし

海軍さんの嗜好品 戦争において士気などを維持するのに嗜好品は貴重なものでした。なにせ、やる気がない中仕事をしてもなかなか捗らないように、士気が低いと兵士も弱くなるのです。 第一次世界大戦でもフランス軍は、兵士1人につき毎日4分の3リットル(通常のワインの瓶1本に相当)のワインを無料で支給し、イギリス軍も一日一口程度のラム酒を支給して士気の維持に努めたほど。 第二次世界大戦では救国戦闘機のスピットファイアがフランスにいるイギリス軍の為に落下タンクにビールを詰めたり、仕事熱心な米軍のおにいさんが最前線の小島にアイスクリーム製造機を配備したりと……これらは「兵士を甘やかすため」ではなく「効率よく兵士のやる気を出させるため」に用意されたのです。 WWIでガリポリに上陸したフランス軍のワイン そういう意味では、昨今のミリタリーオタクの皆さんが小馬鹿にしがちであるイギリス軍の現代戦車に搭載されている電気式湯沸し器も士気の維持という点では侮れない装備です。敵の砲爆撃の嵐の中でも安全な装甲に包まれた戦車の中で火をたかずに暖かい食事や飲み物が楽しめたり、布の消毒ができたりするのです。皆さんだって冷たいコンビニ弁当ばっかりだと少しは暖かいものが恋しくなるでしょう?それが安全にできるのですごいんですよ。 とてもつおいイギリス軍の湯沸かし器 ……っと少し話がそれてしまいましたね。 それでは士気向上の嗜好品を大日本帝国の海軍さんはどうやっていたのかというと、甘いものでやる気を出させていました。 泊地などではかの有名な給糧艦間宮の間宮羊羹などの甘味の補給が有名ですが、巡洋艦以上の大型艦には自分たちでそう言ったものを作る手段がありました。 それが「ラムネ製造機」です! 海軍艦艇には、火災の時に火を消すために「二酸化炭素消火装置」というものが備え付けてあり、それを転用して「ラムネ製造機」というものを設置したのです。 この装備の設置については戦前からであり、昭和三年の「艦舷「ラムネ」製造機装備の件」という訓令が出されており、横鎮、呉鎮、佐鎮長官あて(舞鎮がないのは、当時軍縮条約により要港部に格下げされていたため)に海軍省大臣官房から 『其府麾下所属ノ既成戦艦、巡洋戦艦、巡洋艦、航空母艦、潜水母艦、給糧艦及其他必要ヲ認メタル艦舷ニシテ「ラムネ」製造機ヲ有セサルモノニアリテハ此際艤装品トシテ装備方取計フベシ 右訓令ス(後略)』 とあり、要約しますと 「横須賀、呉、佐世保の各鎮守府長官は、自分の部下所属で竣工済みの戦艦、巡洋戦艦、巡洋艦、航空母艦、潜水母艦、給糧艦そのほか必要な艦船でラムネ製造機を取り付けていない艦があるのならば、この機会にすべて取りつけるように」 というものになります。ここで駆逐艦や潜水艦等がないのは、ラムネ製造機を設置するにはスペースなどの制約があるからなのでしょうかね?実際に駆逐艦島風や駆逐艦山雲といった艦にはラムネ製造機は設置されていなかったという記述を見たことがあるのでそういう事なのでしょう。 ちなみに火を消すための炭酸ですので、そう無闇に使う事もできません。なので停泊時は「ボンベに入った炭酸ガスを陸上から買って製造」していたそうです。 なおその頃、仕事熱心な米軍さんは大型艦にアイスクリーム製造機を導入しており、米空母艦載機が不時着した際に駆逐艦などがパイロットを回収して引き渡せば、お礼にパイロットの体重分のアイスが貰えたそうな……やっぱり格が違うなぁ……