アフリカ史の魅力 はいはーいアフリカ推しのまりさです。 突然ですがアフリカ史というと皆さんは何が思い浮かびますか? そもそもアフリカ史とは歴史書においてちら裏にしか載らず、試験やテストにも出てこず、知ろうと思ったり、知る機会がなかったりするため、自発的に興味を持つことは難しいと思います。 そこで今回はアフリカ推しの私がアフリカ史の魅力をご紹介させていただこうと思います。 各地に存在していた交易国家 アフリカというとサバンナにジャングル。閉鎖的な場所で、ヨーロッパ人が足を踏み入れるまで外部との接触がなかった遅れた地域…そんな風に思われがちです。 しかしそれはいわゆる偏見であり、例えばインド洋交易の要衝となっていたアフリカ東部のザンジバル島を中心とした商業都市連合「キルワ王国」や西アフリカと北アフリカの中間貿易で栄えたサヘルの王国、マリ王国やソンガイ王国。ザンベジ・リンポポ川に跨る鉄器農業社会の早期形成や金の加工品輸出で栄えた「グレートジンバブエ」といった国々が存在していました。 彼らは元々この広大なアフリカの地で多種多様な文化を形成。 閉鎖的なアフリカというのはまさにヨーロッパ的な見かたであり、ヨーロッパ人到来以前から外部との交渉はすでに行われており、いうなれば開放的なアフリカがそこにあったのです。 ヨーロッパという仇敵 ヨーロッパ諸国というのはアフリカ史を話すにおいて切っても切れない関係です。 16世紀から始まった大西洋奴隷交易において、アフリカは南北アメリカ大陸への奴隷供給地としての役割を担わされ、働き手と兵士を失い、さらには大量の加工品の輸出攻勢を受け現地の製造業が壊滅。19世紀に イギリスが奴隷貿易を禁止にするまでの間、奴隷貿易はアフリカに深い傷跡を残しました。 また1878年にドイツ・ベルリンで行われたベルリン会議にてヨーロッパ列強によりアフリカ大陸は分割・植民地統治を受けることになります。 ヨーロッパとアフリカとは搾取する側と搾取される側であり、幾度となく対立してきたのです。 そんなアフリカ諸国が独立するまでの過程というのは、西欧諸国という”敵”との戦いであり、ある種の我慢比べでもありました。 最終的に1960年以降多くのアフリカ諸国が独立を達成するわけですが、この独立までの過程というのもまた面白い。 独立運動家らは国や地域も関係なく、全員横の繋がりを持ち、独立したアフリカを目指し、全員で独立を達成しようと連携していたのです。 独立の光と影 独立を達成することが出来たアフリカ諸国のその後というのは苦悩と絶望の連続でした。 多くのアフリカ諸国が独立した1960年の翌年には、同じく独立を果たしていた現在のコンゴ民主共和国(昔だとザイールとも)にて分離独立を掲げるカタンガ国が反乱。さらにはソ連に接近した中央集権派の首相 パトリス・ルムンバとアメリカ寄りの大統領ジョゼフ・カサブブとの対立をも生み、コンゴは混乱に陥っていきます。 またアフリカ諸国はどちらを支持するかと2つの派閥に分裂してしまったのです。 さらに苦難は続きます。 政治的に独立できたアフリカ諸国ですが、それは必ずしも経済的自立を伴うわけではありません。 独立時のアフリカ諸国の経済構造は、植民地期から継承した植民地経済でした。そのためこれはヨーロッパ人が生産・流通に大きく踏み込んでいた経済体系であり、イギリスやフランスといった宗主国の経済に必要な原材料を調達し、また廉価な工業製品を輸出しうる市場を確保するための搾取の経済構造です。 この結果アフリカ諸国は経済開発の財源確保のために、植民地時代に開発された少数の輸出産品の輸出を増大して外貨を獲得せねばならず、植民地期からの経済構造から脱出するために植民地経済に依存するという矛盾を抱えることになりました。 また多くのアフリカ諸国の基幹産業は農業であるにもかかわらず、食料自給が困難。というのも食糧作物の開発が植民地期になおざりにされ、コーヒーやカカオといった輸出用換金作物の生産が食糧生産を圧迫していたのです。 本来自国で供給可能なはずの食料を輸入すれば、その分、他産業の開発に振り向けるべき外貨が減少することになるのです。 こういった不利な状況が宗主国により押し付けられたことにより、皆さんも知るようなアフリカ諸国の低開発化を招くことになってしまったのです。 そんなわけで今回はここまで、また機会があればお会いしましょう。ばいばいヨーロッパ~

Category: 古代

国王陛下戴冠記念第二回イングランド史動画投稿祭参加作品参考文献リンク集

※本ブログはメスキィタ主催による動画投稿祭のまとめ的なものです。投稿祭開催告知動画はこちらです→https://www.nicovideo.jp/watch/sm41574665 ご挨拶 今回も多くの動画投稿者の方にご参加いただけました本投稿祭でございますが、前回よりも参考文献数の多い動画が目立っております。好奇心旺盛な視聴者の皆様方に置かれましては、すべて読んで動画の内容の正否を確認したいと思われることでしょう。しかし、それぞれ文字をタイプして検索するのは大変面倒であります。そこで今回主催が参考文献のリンク集を作成しました。本リンク集をご活用いただき、イングランド史に対する関心が世でさらに高まることを期待しております。 なお参考文献の書式については統一するのが面倒であったので、各投稿者のもの及び、主催者によるフリーダムな書式としました。ネットで無料で閲覧できるものは太字としています。 学生か先生か、学術系データベースにアクセスして情報を入手していると思われる投稿者もいらっしゃいますね。つまり一般人が容易にアクセスできないものも含まれています。 リンク集 【英蘭祭】ケルトの要塞ヒルフォート【VOICEROID解説】 https://www.nicovideo.jp/watch/sm42150520 Hillfort survey – notes for guidance ヒルフォート現地踏査に関する手引書 https://hillforts.arch.ox.ac.uk/assets/guidance.pdf MAIDEN CASTLEについてのEnglish Heritageのサイト https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/maiden-castle/ 木村正俊編著『ケルトを知るための65章』明石書店、2018 https://www.akashi.co.jp/book/b351970.html 高野美千代「17世紀好古学文献の変容と読者の受容」『山梨国際研究 : 山梨県立大学国際政策学部紀要』第8巻、2013、pp.46‐pp.56 https://www.yamanashi-ken.ac.jp/media/kgk2013005.pdf 新納泉『鉄器時代と中世前期のアイルランド』岡山大学文学部研究叢書37、2015 https://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/files/public/5/53167/20160528120953688360/pso_37.pdf 久末 弥生「イギリスの考古遺産法制と都市計画」 『創造都市研究e』 12巻1号、大阪市立大学大学院創造都市研究科電子ジャーナル、2017 https://e-journal.gsum.osaka-cu.ac.jp/ejcc/article/view/774 Campbell, Lorrae”The Origins of British Hillforts: A comparative study of Late Bronze Age hillfort origins in the Atlantic West”. PhD thesis, University of Liverpool,2021 https://livrepository.liverpool.ac.uk/3135296/ 孫文、清国公使館に囚わる!?~倫敦被難記~【第二回イングランド史投稿祭】 https://www.nicovideo.jp/watch/sm42161162 Sun, Yat-sen(1897) Kidnapped… Continue reading 国王陛下戴冠記念第二回イングランド史動画投稿祭参加作品参考文献リンク集

ヤンデレの道真好きに徹底的に恨まれて眠れない防府天満宮縁起

道真以外道真じゃないの こんにちは、※(米印)です。 ひょっとしたらご存じの方もいるかもしれませんが、実は私、菅原道真が大好きなんです。 それはもう、世界史べーた(仮)で最初に出した動画がこれですもの。 (ただ、一応免罪符として置いておきますが、私はあくまで「好き」なだけで専門家とかではありません。その点は十分ご注意ください) この漢詩……道真のじゃないよね。誰の? さて、そこで問題になるのが海鳥さんのこのブログ記事です。海鳥さんは旅行に際して防府天満宮を訪問されたようでして、その由緒などを載せています。まだ読んでいないという方はぜひぜひ。 天満宮の参拝者が増えるのはいち道真ファンとしてとっても嬉しいことで、去年のくないさんの太宰府天満宮訪問を聞いたときと同じく踊り狂いました。 ところが、落ち着いて肩で息をしながら改めて記事を読んでみますと、そこにはこんな文がありました。 「此地未だ帝土を離れず願わくは居をこの所に占めむ」 頬を冷や汗がつたいました。「これ、知らない」と。 言葉遣いや音の数からして、和歌ではなさそうです。それなら漢詩か、しかし見覚えがない。「菅家文草」や「菅家後集」に収録されている漢詩なら、見かけたことくらいはありそうなのに…… 瞬間、脳内に死ぬほど愛されて眠れなくなりそうなどこぞのヤンデレがインストールされ、「道真のこと世界で一番わかってるのは私なの! 他の誰でもない、私!」と叫び始めます。いやさすがにそれは思い上がりにもほどがある。ガチ研究者とかに勝つのは無理じゃん。そも専門家じゃないし。ただのファンですら私より上がいくらでもいるし…… ともあれ、脳内のヤンデレ妹(妹要素どこ?)をなだめるために、私はこの文について調べなければならなくなったのです。 道真は優しくてかっこよくて、でもちょっと脚色が多すぎるところはわかってた 最初に元文を確認してみましょう。防府天満宮さんのHPによりますと、「九州大宰府への西下の途中」に、「防府の勝間の浦に御着船」し、「『此地未だ帝土を離れず願わくは居をこの所に占めむ』」と願ったのだといいます。 つまり、昌泰の変により左遷された際のものと考えるべきでしょう。 あれ? 「御着船」なの? 陸路じゃなくて……? 早速雲行きが怪しくなっていますが、ともあれまずは一般のご家庭にある川口久雄校注『菅家文草 菅家後集』を引っ張り出してみます。 道真の左遷後ですから、もし収録されているとすれば年代的に『後集』しかあり得ません。 しかして、川口本を見る限り、昌泰四年(左遷はその年初)の最初の詩は「自詠」で、 離家三四月 とあるのですが、「離家」(=左遷)から数か月経っていると言っているわけで、これは時期的にも既に大宰府に着いてから詠まれたものと思われます。 実際、他の詩を見てもそれらしいものはありません。したがって、『後集』には載っていないことがはっきりしました。 次に確認すべきは『大鏡』です。大鏡も地味にいくつか漢詩を載せており、有名どころでは「一栄一落是春秋」(一応川口本も載せている)はこちらに引きます。 が、駄目……っ! やはりそれらしきものはナシ。念のため和歌も確認しましたがやはり無い。 ひとまず、脳内ヤンデレ妹は「やっぱり私の知らない詩……」と、お兄ちゃん(道真)の浮気を恨みつつも、自分の記憶違いではないことの安堵をわずかばかり含んだ声色に変わりました。よしよし。この調子で頼むぞ。 でも菅家伝さんって面白いっていうより信頼性がないよね 薄々察していたのですが、やはり『後集』や『大鏡』にはなかった。実はこの辺であのツイートをしています。ヤンデレ妹を必死に抑えながら。 となると、次に見るべきはおそらく菅家伝。なお、「菅家伝」というのは俗称でありまして、基本的には『北野天神御伝』というものがそう呼ばれます。 しかし、残念ながら私のような一般家庭にはそんなものは置いてありません。デカい図書館か逸般の誤家庭を訪ねて見せてもらうほかない。 ちょいと出かけまして、一番参照される(と思われる)真壁俊信校注の神道大系本(『北野』(神社編11))を用意しました。 さて、分厚い本をひっくり返してみた結果は……ない。ここにもない。念のため頭から後ろまで漢詩は全部チェックしたのにそれっぽいものがひとつもない。 脳内ヤンデレ妹はこんらんしている! いや、まぁこれも薄々気づいていたんですよ。防府天満宮の話なんだから防府天満宮の縁起読まなきゃ出てこないかもな~って。なので、読みます。読みました。 用意したのは『防府天満宮縁起集』、ここに『松崎天神縁起絵巻』の詞書が載っています。 で、パラパラめくって漢詩らしきものを探すと……ない、ない!? マジで? そんなの道真じゃない!! ヤンデレ妹がいまにも暴発しそうなのですが、なんとかKOOLになって考えます。 こういうときは元文に戻るのがセオリー。「此地未だ帝土を離れず願わくは居をこの所に占めむ」ともういっぺん睨めっこをしてみます。 にーらめっこしーましょ。わーらうっとまっけよ。 ……これ、ほんとに漢詩か?… Continue reading ヤンデレの道真好きに徹底的に恨まれて眠れない防府天満宮縁起

【呼び名の違い】”儒教”か? それとも”儒学”か? : ついでに”儒家”も

儒教・儒学・儒家の呼び方の違い 「儒教」は「儒学」と呼ばれることがあります。この両者はほぼイコールであり、「儒教」と書いてあるのを「儒学」と書き換えても差し支えのないことがほとんどです。そのほか「儒家」と書き換えてもいい場合も多いかと思います。 日本史・世界史・倫理・国語等の教科書や資料集・便覧でも、これらは統一されず、場面場面によって異なる名前で登場します。 私が1月に投稿したこちらの動画においても、呼称は統一していません。「儒教」「儒学」「儒家」の3つすべての名を場面場面で使いわけています。 この呼称の問題については儒教全般の入門書である以下の2書でふれられています。 ・宇野 精一 『儒教思想』講談社(学術文庫) 1984 ・土田 健次郎『儒教入門』東京大学出版会 2011 「儒教」「儒学」については、両書ともに以下のような使い分けをする傾向があるとします。 宗教的側面を強調する場合……「儒教」 学問的側面を強調する場合……「儒学」 本のタイトルで「儒教」を使っているように、一般的な呼称は「儒教」の方になります。 とはいえ、近代以前においては「儒」の一字で指し示すことが多く、富永仲基も『翁の文』において「儒教」「儒学」「儒家」のどれも全く使っていません(「儒道」「仏道」という語はみえます) 「儒教」と「儒学」使い分けは上述の宇野・土田両氏の言うとおりだと思いますが、両氏があまり触れていないが、敬仲個人がよく使う「儒家」を加えて使い分けを考えてみたいと思います。 (「儒教」の言い換えは他にもたくさんあり、魯迅はよく「礼教」を使いますね。近代には「孔子教」と言うこともありました。土田氏は現代中国では「儒学」の呼称をよく使う旨を述べていますが、「儒家」も日本よりも現代中国の書物のほうが使用頻度が高い気がします。) ここで「儒家」の語を用いた場合の例示をしておくと、 「儒教では~」と同義で用いる場合は「儒家の説では~」「儒家思想では~」となります。 敬仲の普段やっている使い分け 具体的には対比するものによって使い分けするのがしっくりくると思います。 仏教・道教・神道・キリスト教等の他宗教と並べた場合……「儒教」 江戸期において「国学」「蘭学」と並べた場合……「儒学」 古代において「道家」「法家」「墨家」と並べた場合……「儒家」 富永仲基の動画においては、基本は仏教・神道と並べますから、「儒教」を使いました。 しかし、仲基当人が学んだ学問としては「儒学」と言い、 仲基の中国思想の考察の際には、墨家や道家と並べますから儒家と言いました。 (まあ儒家は人や学派を指す呼称ですから、「儒教」「儒学」とイコールにするより、「儒学者」の方が意味としては近いかもしれませんね) 董仲舒以前を「儒家」、以後を「儒教」とする見解について メンバーのいのっちさんの「世界史ザックリ解説part3/12」では 漢の武帝の時代に行なわれた董仲舒による儒教の「官学化」について触れられています。 前漢においては、「黄老の術」(道家)が流行したり、法家的な官僚がいて、儒家の勢力は強くありませんでした。しかし董仲舒の献策によって、儒教が王朝の正式な学問と認められたことで、以後の歴代王朝では基本的に、官僚=儒教を学んだ人物となります。 これも「国教化」というべきだとか、実際に儒教一尊となったのはもっと後だとか様々な議論があります。 (董仲舒の研究者である鄧紅氏が諸説を整理しています。) https://kitakyu.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=394&item_no=1&page_id=13&block_id=431 その中の一つに、儒家を中心に諸子の思想が統一され、儒教が成立したという説があります。 私は大学の講義においてこの見解を聞き、この立場をとる板野長八氏の著書を読んだものだから、ずっと董仲舒以前を「儒家」とし、以後を「儒教」と区別するのが通説だと誤解していました。 (板野長八『儒教成立史の研究』岩波書店 1995 ) (そのためいのっちさんには大変な迷惑をおかけしました。当初を「儒教の官学化」だったのを、余計な私の指摘で「儒家が官学となり儒教成立」に変更。さらに私がそれが通説でないことに気が付いて「儒教の官学化」に戻していただく、ということがありました。)… Continue reading 【呼び名の違い】”儒教”か? それとも”儒学”か? : ついでに”儒家”も

『オックスフォードブリテン諸島の歴史1 ローマ帝国時代のブリテン島』読書メモ

今回のブログも読書メモです。 前回は世界史リブレットと言う軽い本でしたので、今回はオックスフォード(慶應義塾大学出版会の翻訳版)からヘビー級の『オックスフォードブリテン諸島の歴史1 ローマ帝国時代のブリテン島』です。 本書のシリーズは今までイングランド史が中心になりがちだったUK周辺の歴史を、非イングランド地域での近年の国民意識の高まりを受け、その他の地域もまとめて「ブリテン諸島」として地理的区分としてとらえなおすという、欲張りな試みをしています。とはいっても一人の筆者や編者が体系的に通史を組み立てて書くことは難しかったようで、各分野の専門家による論文集に近い体裁です。 シリーズ内において本書はローマ時代を扱います。この時代について編者ピーター・サルウェイ氏は序論で、研究者には大きく二種類の態度があるとしています。一つはローマ帝国の一辺境に過ぎず、その歴史を叙述するには絶えず帝国の中心の動きを見据え続ける必要があるというもの。もう一つはローマの支配は表面的なものに過ぎず、真の意味でのローマ化はなく、独自の地域であったというものです。地域主義が盛んな昨今において、後者の方が受け入れられやすいのは容易に想像できましょう。編者は客観的な視点を重視するべきとしていますが、ローマンブリテン研究では特に公平性が保たれていないと考えています。そうした古くからの研究者の態度に警鐘を鳴らしつつ、本書の序論は終わります。 さて各章を見てみましょう。本書を通じて意識されていることはブリテン島が当時どれほどローマ的であったかと言うことです。ローマによって文字がもたらされたブリテン諸島。文献史学をやるならローマから見るしかないのです。それ以外のことが知りたければ考古学をやりましょう。実際イギリスの文化財保護政策や新しい調査手法によってローマン・ブリテンには新たなメスが通ずるっ込まれているのです。考古学による成果を交えつつ本書は新しいローマン・ブリテンの叙述を目指しています。 第1章「ブリテン諸島の変容 カエサルの遠征からボウディッカの反乱まで」 本章を担当したティモシ―・ウィリアム・ポター氏は古代ローマ専門の考古学者にして大英博物館の先史・ローマ時代ブリテン島部門の学芸員でした。そして2000年に55歳の若さで亡くなっています。本章では限られた資料の中でローマ時代初期のブリテン島の様相を叙述しています。本章でとりわけ注目されるのが、カエサルによる占領失敗からクラウディウスによる南部ブリテン島の占領までの期間に、すでに社会変化が始まっていたということです。社会変化の内容として挙げられるのは記録される部族名の違いなどから考えられるブリトン人社会における混乱(戦乱)、発掘により発見された品々から推測されるローマ文化の受容です。そしてカエサルによる占領後もブリトン人社会では保守派と新ローマ派に分かれ、不安定な状況が続いていたと考えています。今っぽく言えば、治安が悪かったのが初期ローマ時代のブリテン島だということです。筆者はブリトン人の自主性を評価し、ブリトン人自らがローマ化に進んでいったと考えているように思えました。 第2章「新たな出発 ボウディッカの敗北から三世紀まで」 本章を担当したマイケル・フルフォード氏は後期鉄器時代の定住地考古学、ローマ時代の都市と農村の考古学が専門のレディング大学の先生です。本章は第1章の続きとして読むことのできるものです。治安の悪かったブリタニア属州もローマの急速な拡大が止まり、安定へと舵を切り始めた時代を説明しています。イングランドの数か所の都市では、ボウディッカの反乱により形成された焦土層が年代特定の鍵となることなど、日本とは違ったイギリスの考古学の面白い特徴を紹介してくれています。この時代に北辺では長城を建設していますが、長城建設そのものに莫大な資材や労力が必要なことを考慮すれば、長城の建設ができたこと自体、ブリタニア属州の安定と豊かさを示しているとみています。ブリタニア属州は兵士の貯蔵庫的な役目も果たし、余裕があるときはカレドニア(スコットランド)に攻め入り、そうでないときは他所に兵を引き抜いて防御に徹したことも興味深い内容です。しかし3世紀ともなるとローマ内部での騒乱に巻き込まれ、属州内の都市も防御を迫られたようです。本章ではローマ側の記述が多く、ブリテン島はローマの一部として語られ、ブリトン人の動きに関する記述は少ないです。 第3章「古代末期のブリテン島 四世紀以降」 本章を担当したP.J.ケイシー氏はローマ時代末期のブリタニアについての著作のあるダラム大学の人です。なんかネットで拾えるよさげな情報が少なかったです。本章では第2章の続きでもあり、どうもローマ衰退期のブリタニアでは豊かな生活が維持されていたらしいことが記述されています。ローマで四分統治などが始まったころ、属州でも地方分権が進んだ結果、ブリトン人エリートが政治に関わりやすくなり、結果としてローマがブリタニアから手を引いたときにブリトン人政権が安定することができたのではないかとしていますが、資料が少なすぎてよくわからないようです。ローマが撤退した結果文明を支えられる人種がいなくなって元の先史時代の生活に戻ったかのような書きぶりだった昔の歴史叙述には批判的なのは確かです。とはいってもゲルマン人侵入以後急速にローマ的制度が失われていったことは認めています。ブリトン人がローマに順応し、ローマの制度を活用できていたとするあたり、ブリトン人に対する高評価が見て取れます。まぁゲルマン人に飲み込まれたんですけどね。 第4章「属州ブリタンニアにおける文化と社会の関係」 本章を担当したジャネット・ハスキンソン氏はイギリス版放送大学、オープン大学で古典の講師をしています。そのため著書はローマの文化史のものが多く、もちろんローマン・ブリテンについても著書があります。古典の先生であっても考古学的な成果を無視することはありません。本章以降は通史から離れて各分野の専門家による解説となります。かつて歴史家によって失敗と言われていたローマン・ブリテンの美術については、なぜそのようになったのかを考察するべきであるとし、その悲劇の弁護を試みています。ブリトン人の文化の中にローマのものが入ってきたんだからただ単純にまねしたんじゃないんじゃないかと言うことです。でも作品だけじゃそれが何だって言うのかよくわからないし、解釈はいくらでもできてしまうというのが限界のようです。 第5章「景観への影響 農耕、定住地、産業、インフラ」 本章を担当したリチャード・ヒングリー氏とデイヴィッド・マイルズ氏はいずれも考古学者。ヒングリー氏は鉄器時代とローマ時代のブリテン島の考古学で特に景観に注目しています。マイルズ氏についてはイングリッシュ・ヘリテッジという、イングランドの文化財行政を担う場所で主任研究員をしているようですが、同姓同名の人が多く、ネットではあまり多くのことが分かりませんでした。景観とは人の手が加わった地理のようなものと言えるでしょう。かつて森林が生い茂っていたブリテン島は狩猟者が獣を集めるために木を切ったり、農地を広げたりすることでハゲはじめ、土壌流出を引き起こし、低地には土砂がたまって湿地のようになったという話などです。居住地でいえば、ローマ兵の駐屯地を中心にローマ的な地区があり、それが道路で結ばれてその間にも広がり、低地部はローマ的な景観を見せていたようです。しかし山間部などはローマ以前の様式を残し、環濠定住地を使い続けたようです。それでもそうした遺跡の中からローマの工芸品が出てくるので、ローマの影響から逃れられていたわけではないそうです。ローマがブリテン島を放棄したのちもローマの景観は残り続けたという話は第3章と共通し、5世紀末にはその景観は消え失せたとしています。 第6章「世界の縁 帝国最前線とその向こう側」 本章を担当したデイヴィッド・J・ブリーズ氏はローマ時代の辺境に関する考古学の専門家で、スコットランドでの調査も行っていたようです。調査の成果によりアントニヌスの長城が世界遺産に登録されています。本章はローマの領域から目を離し、特にカレドニア(スコットランド)を解説しています。しかし、非軍事的定住地の出土遺物は少なく、遺跡の分布調査や発掘もそれほど進んでいないという悲しい現実があるようです。はっきりしていることはスコットランド、特に北部ではローマ由来の出土遺物はかなり少ないということで、先住民の意図なのか交易がなかったのか、とにかくローマ側との交流が少なかっただろうという話です。 結論 編者ピーター・サルウェイ氏による結論では、私のように集中して全部理解して読み切ることのできなかった人のために本書を改めてまとめています。あ、こんなこと書いてたっけなぁ見落としたなぁなど思いながら読む場所ですね。 さてここまで偉そうに読書メモを書きましたが、私自身読書力が弱いので、鍛えるために書かせていただいております。この読書メモを見たうえで本書を読んで、全然違う、まったく読書の助けにならなかった、などご指摘があるかもしれません。そこについてはすべて私の浅学の責任であるためここであらかじめお詫びいたします。ひとまず最後まで読んでいただきありがとうございました。 以下メモを書かせていただいた書籍のアマゾンのページです↓ オックスフォード ブリテン諸島の歴史〈1〉ローマ帝国時代のブリテン島

歴史好きだった私が、中国文学・思想を専攻に選んだワケ

模擬授業「道教はいつ成立したか?」 さて、共通テストもまもなくという時候となりました。 (いちおう当チャンネル視聴者の1~2割はこれから大学、という世代です) そうした若い「歴史好き」のみなさんの参考に、私の進路選びのことを述べたいと思います。 「世界史」をうたっているチャンネルですが、私は中国学(文学・思想哲学)を専攻としています。 (「中国史」は「中国学」含まれることもありますが、ここでは別個とします) 1月7日に挙げた動画も、 中国思想及び、その隣接分野である日本思想・仏教・神道を取り上げたものです。 しかし、中高生の頃の私は「歴史好き」であり、史学を専攻するつもりだったのです。 オープンキャンパスの思い出 「中国学の方がいいかも」と思ったキッカケは 高校二年時のオープンキャンパスで受けた「道教はいつ成立したか?」というテーマの模擬授業でした。 (以下、記憶だけでなく、現時点の学問的知識に基づきます) 先生が受講者に問いかけ、私を含む3名が回答します。 ①私は「老子」②ある者は「後漢」 ③またある者は「3~4世紀」 先生はどれも「正解」とおっしゃいました。 ①老子 道家(老荘)思想は黄帝・老子を開祖と称して、漢代には「黄老」とよく併記されます。 (黄帝はもちろん、老子も実在があやしいですが) そして道教においてこの両者は開祖のような位置づけとなっています。 道教側の主張として「道教が老子にはじまる」から、私の「老子」という回答を正解としてくださいました。 しかし、歴史的にいえばこれは事実とは異なります。 道家思想も道教もどちらも「Taoism(タオイズム)」ですが、道教は道家思想とは区別します。 ②後漢 道教は道家の延長線上にあるのは間違いなく、老子及び書物『老子』を重んじますが、 不老不死を目指す神仙説や陰陽五行に道家思想が混ざって宗教性・神秘主義色が濃くなっています。 そのために道家の哲学とははっきり区別されます。 厳密な正解とは「②後漢」です。最初の道教教団といえるのは、『三国志演義』でもおなじみの太平道と五斗米道です。 ③3~4世紀 しかし、同じく後漢に中国に伝来した仏教、「国教」として地位を確立した儒教とくらべると稚拙な存在でした。 仏教教団を参考に教団組織をつくり、これらと「三教」として肩を並べさせたのは、北魏の寇謙之です。よって先生は「③3~4世紀」も正解とされました。 (「確立」だったら寇謙之で間違いないですね) この模擬授業は、複数の大学で聞いた歴史学よりも遙かに面白く感じました。 いざ受験という時、史学科も受けましたが、中国文学とか、東洋哲学とかいうような名前の学科も受け、 結果、中国学の道を歩んでいくこととなりました。 難しい学科選び 「中国史好き」の方には『史記』ファン、「三国志」ファンが結構いると思いますが、 歴史学よりも中国文学を専攻にした方が幸せだったろうなという人をたまに見かけます。(その逆もしかり) 「史学」「文学」「哲学」は隣接領域であり、ある程度はどうにかなりますが 最初に学ぶのは、その分野の概説です。「イメージしてたもの、やりたかったことと違う」ということはめずらしくありません。 (文学研究者が歴史について書いたり、歴史学者が思想について語ったりなんてよくあるので、本当にどうにかなるのですが、最初に興味持てないと続けるのは難しい思います) 選ぶ前に本を読もう! 今年受験生、これからが正念場ですね。見事複数の学科に合格されたとして、「そのまま第一志望を選ぶ」前にちょっと待った! 学問領域が異なるなら、決める前にその学問に関係する新書本を数冊読んでみてください。 「イメージと違った」「こっちの学科の方が面白そうだ」ということが十分あり得ます。 来年以後受験生という方も、オープンキャンパスの模擬授業もいいですが、ついで担当教員にお勧め本を聞いてみてください。 転学・転学の制度もありますが、面倒ですからね。

昔のかんたんな暗号を試してみる

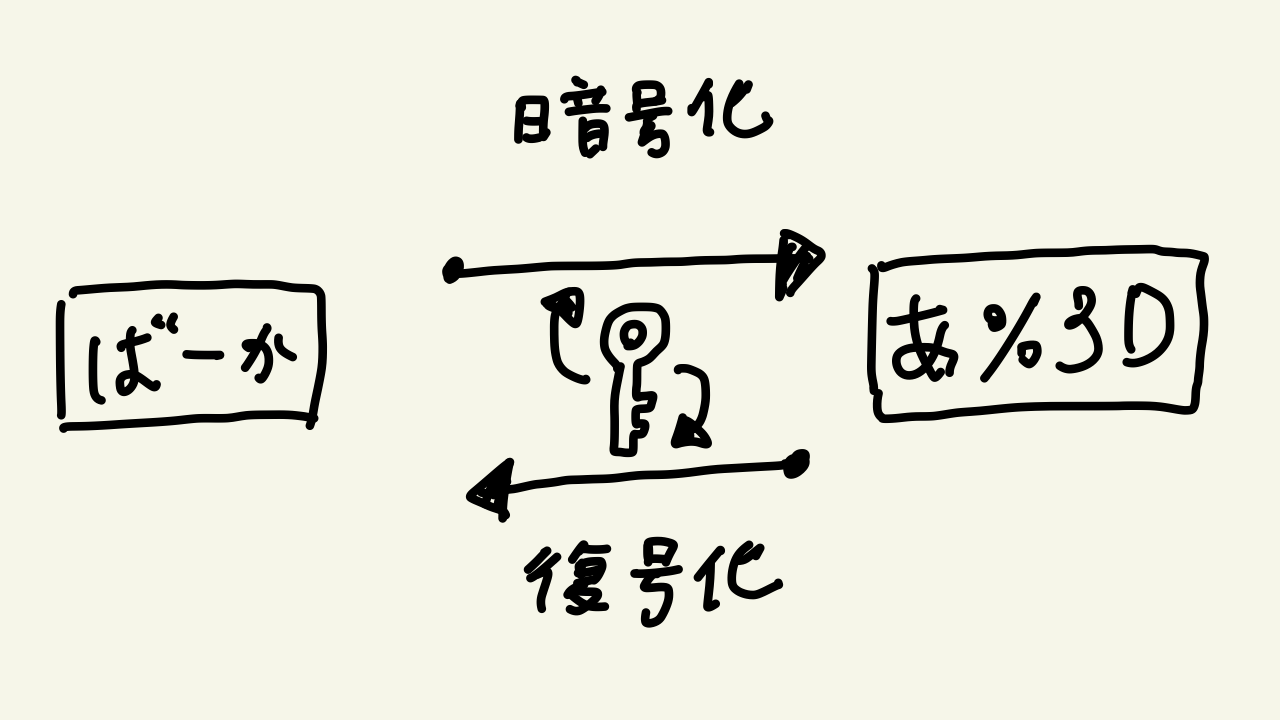

暗号について 暗号と聞くと色々なことを思い浮かべることができる。例えば、現代社会のコンピュータを使った通信には暗号技術が使われている。これを破ることができれば、自分の銀行口座の預金額を5000兆円に書き換えることもできるかもしれない。また歴史関係で言えば、ドイツ国防軍が使用していたエニグマ暗号機は有名だ。しかし、例によってこのエニグマは連合国側によって解読されてしまっている。 暗号は送信者と受信者以外の第三者に情報が渡らないようにするための工夫である。しかし、暗号は常に解読される定めにある。どんなに巧妙な工夫を凝らして暗号化しても、解読者はあらゆる工夫を凝らして解読を試み、歴史上のあらゆる暗号は解読されてきた。現代でよく利用されている、非常に強固なRSA暗号ですら解読可能である。(具体的には、鍵長1024bitであれば現代の技術と莫大なリソースを割けばおそらく解読できるだろう、というもの) ここでは歴史上で昔から使われてきた暗号を実際に使ってみて、昔の人の気分を少しだけ感じてみようというものである。今回は分かりやすいように、アルファベット大文字を暗号文、アルファベット小文字を平文としている。また、ピリオドやコロン、空白文字などは無いものとして考える。 (暗号と復号の例文は十分注意を払って作成しているが、間違えているかもしれないのでご注意ください) シーザー暗号 シーザー暗号は、おそらく世界で一番有名で簡単な暗号である。暗号化の手順は、平文の文字を任意の数ずらすだけだ。復号化するときは、任意の数を鍵として暗号とは逆方向にずらせば良い。アルファベットを使用するとして任意の数を「3」とすれば、「a」という文字は「D」となり、「i」という文字は「L」となる。そして、「z」という文字は一周回って「C」になる。 例えば、鍵を「3」として「sekaishibeta」を暗号化すると、「VHNDLVKLEHWD」となる。パッとこの文字列を見せられると、意味のない文字列としか思えないが、「暗号化の手順」と「鍵」がわかっているのであれば復号できる。つまり、「シーザー暗号」という手順と「3」という鍵が渡されると、それぞれのアルファベットの3つ前を書き出せばいいことがわかる。最初の文字「V」は「s」と復号でき、「H」は「e」に対応する。 この暗号の問題点は第三者が暗号化手順を知っていた場合、すぐに解読されてしまうところにある。 ここに「TDWJRQJQNWCJR」という暗号文があったとする。もしあなたが「これはどうやらシーザー暗号で暗号化されている」と知っていた場合、どのくらいの時間で解読できるだろうか? アルファベットであれば文字の種類は26であるため、0文字ずらしたものから25文字ずらしたもの全てを書き出して意味を持ちそうな文章を見つけてしまえばいいのだ。つまり、総当たりで人間が解読できる程度には短い時間で可能である。この問題点を解決するために工夫したものが、次の暗号化の手順である。 (ちなみに、上記に書いた暗号文は重要機密であるため、ここで複合した文章は示さない。間違っても復号することのないように!) ちなみに、暗号化の手順が知られてしまうがゆえに脆弱なのであるから、その手順を秘密にしてしまえばいいのではないかと思った人もいると思う。しかし暗号界隈では、この手順を秘密にすることは機密性に全く関与しないことが指摘されている。その理由は、その手順が本当に安全であるかどうか検証ができないことにある。わざわざ自作するくらいなら、世界中の研究者が解読を試みて検証され続けてきた暗号化手順を使用した方がよっぽど安全である。 単一換字式暗号 単一換字式暗号は平文の文字と暗号文の文字が一対一に対応する暗号である。平文「a」が「C」であるなら、暗号文「C」は必ず「a」になる。つまり、シーザー暗号も単一換字式暗号の一種であるが、ここではシーザー暗号を少し改良したものをつかう。 シーザー暗号は暗号化のパターンが単純で、26種類しかなかったのが問題であった。そのため、第三者の解読者が総当たりを試みる場合、その試行回数をべらぼうに増やすことを考える。 今回は、アルファベットそれぞれに対応する文字をランダムに決めた表を作成し、その表に従って暗号化と復号化を行うこととした。この場合、「a」に対応する文字を「D」と決めても、必ず「b」は「E」になるわけではなく、D以外の文字のどれかということになる(「a」に対応する文字が「D」であることがわかってるため)。もちろん、たまたま「b」が「E」に対応することもあるだろう。 これも実際に試してみよう。「sekaishibeta」を下記の表を鍵として暗号化すると「PQMFUPIUNQGF」となる。当然復号した文は、この表を見ながら文章を作っていけば良い。 さて、前提として第三者は暗号化手順はわかっているが鍵である対応表は持っていない。手順だけ分かっている解読者が、この暗号を解読するために総当たりで検証すると一体どれほどの時間がかかるか? シーザー暗号はずらすことしかしていないため26パターンであった。しかし、今回の方法は全部で26の階乗パターン存在する。つまり、最大「26 x 25 x 24 x … x 2… Continue reading 昔のかんたんな暗号を試してみる

マイナーローマ人紹介 そのⅠ(ティベリウス)

どうも~、いのっちです♪( – ω – )♪ 約3ヵ月ぶりのブログ参戦ですね~ さて、何書こうかしら… おや? 今月19日(4日前)は「アウグストゥス(ローマ帝国初代皇帝)」の命日じゃないか。 よっしゃ、古代ローマクラスタ(自称)としては語らない訳にはいかねえよなぁ? というわけで2代皇帝「ティベリウス」の話をします!(ここまで前振り) まあほとんどの方が「who?」となっていることと思いますが。 (どの世界でも言えることですが、2代目って大体影が薄いですからね~) 今回は個性派揃いのローマ皇帝たちの中でも、個人的にお気に入りの一人である彼について少し語ろうかなと思います。(アウグストゥスくん、ごめんね) 一言でいえば彼は「色々と不憫だった陰キャ」です。 (あくまで私個人のド偏見ですが)。 たぶん、本人は皇帝になんてなりたくなかっただろうし、帝国の為に尽くしても各方面から不満の嵐だし、心の癒しになり得る家庭は完全に崩壊してるし… (ほんとにもう、よく最後まで匙を投げなかったねというレベル) ティベリウスは共和政時代から続く名門「クラウディウス一門」に生まれます。そのままでも貴族の御曹司として裕福な一生を送れたんでしょうが、5歳の時に母が「オクタウィアヌス(後のアウグストゥス)」と再婚したことで彼の人生は一変しました。 初代皇帝の継子となったティベリウスは内政や軍事、外交など皇帝一族の一員として様々な経験を積んでいきます。 ただしアウグストゥスは自分の血を引く者を後継者にすることに執念を燃やし続けた人だったので、彼は後継者候補とは見做されてなかったわけですが。 そして、この「継父の執念」がティベリウスの人生を狂わせます。 アウグストゥスは、あろうことかティベリウスを無理やり離婚させ、自分の娘と無理やり結婚させました。 元の妻を心から愛していたティベリウスは相当ショックを受けたようで、街中で彼女を見かけたときは涙を浮かべたといいます(可哀想)。 そんな経緯もあってこの結婚は長続きせず、彼は妻と別居して隠居、エーゲ海のロードス島に引き籠ります(引き籠り1回目)。 権力争いに巻き込まれると命の危険もあるという理由もあったんでしょうが、彼の性格的に家族に振り回されること自体が嫌だったんでしょうね。 ロードス島では趣味を嗜みながら悠々自適に過ごしていたとか(羨ましい)。 まあ、そんな生活もアウグストゥスにぶち壊されるんですが。(アーくんさあ…) 血の繋がった孫たちに先立たれてしまった彼は、ティベリウスを後継者に指名したのです。 まあ、正確にはアウグストゥスの親戚の若者が成長するまでの中継ぎ扱いだったわけですが。(遺言の中でも「かわいい孫たちに先立たれたので、仕方なくティベリウスを後継者に指名した(意訳)」といわれる始末) 無理やり引っ張り出しといてそれはないぜ、アーくん… ともあれ「2代皇帝になってしまった」ティベリウスですが、即位早々に様々な難問に直面します。 例えば30年以上一進一退を繰り返していた「ゲルマン人との戦争」 自国の被害も甚大だった泥沼の戦争を終わらせるべく、ティベリウスは「ゲルマニア(ゲルマン人の居住区)」からの撤退を決断するのですが、そのせいで「情けない皇帝」だと元老院や市民たちから不満を抱かれてしまいます。 更に故アウグストゥスの積極財政の反動で破綻しかけていた財政を立て直す為に、市民への見世物などの膨大な支出を徹底的に削る、いわゆる「緊縮政策」を断行するのですが、「ケチな皇帝」だと一層評判を落としてしまいます。 帝国的には必要なことをやっているのに、支持率はどんどん暴落する一方… なんというか政治ってホント難しいですね💦… Continue reading マイナーローマ人紹介 そのⅠ(ティベリウス)

スティーヴさんが好きな漫画について語るだけ② 「アド・アストラ編」

どうも皆様こんにちは、お久しぶりです。作曲家をしていますスティーヴと申します。今回も例のごとく書くネタが見つからなかったので、私の好きな漫画について語ろうと思います。 ということで今回ご紹介する漫画はこちら!! 『カガノミハチ』様、著の、『アド・アストラ スキピオとハンニバル』です。スキピオとハンニバルと言うと、おそらく聞いたことがある人もいるでしょう。この漫画は紀元前ローマ、共和政ローマ時代の『第二次ポエニ戦争』を描いた漫画です。第二次ポエニ戦争というのは、紀元前200年頃に地中海沿岸に位置していた『共和政ローマ』と『カルタゴ』の間で起きた戦争です。この戦争は第一次、第二次、第三次と、計三回にわたって行われ、結果的に海洋貿易国家カルタゴは滅亡の一途をたどりました。このポエニ戦争は、世界史の教科書では一ページにも満たない、約三行ほどでしか語られていないのですが、調べてみたら意外と奥が深いものです。 現在このような形で世界史べーた(仮)様に所属して活動をさせてもらっていますが、実は私は一年ほど前は、文化史なんてもってのほか、歴史が大っ嫌いな人間でした。おそらく学生時代に古代史、中世史でつまずいてしまったのが原因だと思っています。ですがある時、Youtubeにて、この漫画でも登場する、『ハンニバル・バルカ』について語った漫画動画を目にしました。そして、私は少しですが、このポエニ戦争に興味を持ちました。そしてネットでこのポエニ戦争を描いた漫画、アニメはないものかと探していた中出会ったのがこの漫画でした。この漫画は、私の歴史好きへの扉を開いた漫画と言っても過言ではありません。今でも何度かこの漫画は読み直しています。 と、これ以上語ったらネタバレを漏らしかねないので、今回はこんな感じで締めようと思います。ご視聴ありがとうございました。 とても面白い漫画ですので、皆様も是非読んで見てください!! お相手は、作曲家:スティーヴでした。

道真第二回の参考文献と、寛平遣唐使問題の諸説

文人官僚の限界を超えて♪ 道真は来たんだよ おひさしぶりです。「みっちざねにしてあげる♪(してやんよ)」という曲(捏造)が頭から離れない※(米印)です。 菅原道真解説の第二回、ご覧いただきありがとうございます(見ろよ、という圧)。 さて、今回は文献紹介と補足解説を行っていきます。前回も言いましたが、私は平安期日本史の専門家ではありませんので、参考程度にしてくださいね。 参考文献紹介 渤海使関連 上田雄(2004)『渤海国 東アジア古代王国の使者たち』講談社学術文庫。 ※文庫本なのでお手軽。渤海使の基礎情報はほとんどこれが網羅しています。ちなみにこれは1992年の『渤海国の謎 知られざる東アジアの古代王国』(講談社現代新書)を元にした本なので、どっちかが見つかればぜひ読んでください。 古畑徹(2018)『渤海国とは何か』(歴史文化ライブラリー 458)、吉川弘文館。 ※渤海の国自体についてはこれがおすすめです。ただ、渤海使についてはそこまで詳しく扱っていないのです…… 上田雄(2002)『渤海使の研究 日本海を渡った使節たちの軌跡』明石書店。 ※専門書です。各回の渤海使(違期入朝含む)を詳細に記しています。ちなみに都言道くんの下心もこれのおかげで知りました。 寛平遣唐使問題 渡邊誠(2013)「寛平の遣唐使派遣計画の実像」『史人 5号』広島大学大学院教育学研究科下向井研究室。 ※論文です。増村~石井の議論がよくまとまっています。寛平遣唐使問題に興味を持った方はまず読んでみてください(リポジトリに公開されているので無料で読めます) 石井正敏著、村井章介、榎本渉、河内春人編(2018)『遣唐使から巡礼僧へ』(石井正敏著作集 第二巻)、勉誠出版。 ※石井の論文集です。「いわゆる遣唐使の停止について」と「寛平六年の遣唐使計画について」、それから「寛平六年の遣唐使計画と新羅の海賊」が寛平遣唐使問題を扱っています。「いわゆる~」は「其日」問題、「~新羅の海賊」は「新羅賊」説まわりの否定なので、もし個別に論文を探すなら「~計画について」(道真の二つの文章の読解)をどうぞ。 増村宏(1988)『遣唐使の研究』同朋舎出版。 ※結構古いですが、だいぶ先進的な議論を行っています。ただし、他説批判がメインなので増村自身の説は見えにくいかもしれません。だいたいの古い説は「増村を見ろ」で終わります(え 滝川幸司(2019)「菅原道真と遣唐使(一) 『請令諸公卿議定遣唐使進止状』『奉勅為太政官報在唐僧中瓘牒』の再検討」『詞林 65』大阪大学古代中世文学研究会 滝川幸司(2020)「渡唐の心情は詠まれたのか 寛平の遣唐使と漢詩文」『語文 115』大阪大学国語国文学会。 ※滝川先生の論文です。直前までこれに気づかずに作ってしまって、「まぁどうせそんな変わらんやろ」と読んでみたら論理でぶん殴られてしましました。上のやつはweb上で公開されてますので、ぜひ読んでみてください。 道真の再検討要請の理由の諸説(紹介しきれなかったもの) 鈴木靖民の「新羅賊」説 石井らが否定。そもそも、史料を素直に読めば道真が理由にしたのは「唐に着いてからの困難」だったはずなので、唐に着く前(渡航)を問題にするのはナンセンスだと私は思う。 「大義名分説」や「社会経済説」などなど。 増村によくまとまってるからそっちを読んでください……でよろしいでしょうか。早期の説なのでちょっと…… 「藤原氏陰謀説」 藤原氏が道真を遠ざけようとして、というのは明らかに無理筋。ただし、個人的には、本編で述べたような「意思疎通不足」は陰謀に求めることもできなくはないのかなと思ったり。というのも、道真は結構全方面から嫌われていたので(悲しい)、宇多の近臣に道真を疎む者が居てもおかしくはない。ただ、あえて陰謀があったと考える必要性は薄いと思う。 ほか、私の個人的な雑感 滝川は遣唐使再検討の根拠は「中瓘の録記」と断じているが、個人的には早計な感がある。道真が個人的に持っていた伝手を辿ったり、(場合によってはあまり公にできない)商人などから得た情報をもとにしていた可能性は考えられる。その場合は森説に近いものがあるのかもしれない。 ただ、中瓘録記未読説を取らないなら、中瓘の録記で既に渡唐停止を勧めているわけで、それ以上に何か決め手となる情報とは一体なんぞや、という疑問は残る。やはり本編で出したようなコミュニケーション不足に求めた方が無難な気が……しかし根拠はないわけで。やっぱりわからん。 今回は寛平遣唐使問題をかなり深堀りできたと思います。たぶん最新研究とそこそこ同じ景色が見られているのではないかと。ただ、そのせいでちょっと次回の目途が立っておりません……6月に投稿できたらいいなぁ……(そして今回に比べたら薄味でも許して下さい。むしろ今回が異常なんです)