論文を読もう! 急に何か知りたいことができたとき、皆さんならどうしますか? そりゃあ、まずは今この記事を見ているパソコンやスマホから検索するのだと思います。wikipediaとか見たりして。お手軽ですしね。 ただ、やや込み入った内容になったりすると、wikiちゃんだけでは物足りなくなってくるでしょう。そういうときには違う媒体に浮気する必要があります。 真っ先に思いつくのは書籍です。本にありついてしまえばこっちのもの。もうwikiちゃんのことなんて、末尾の参考文献くらいしか見なくなります。 とはいっても、本を読むためには図書館なり本屋なりに行かないといけません。お外怖い……花粉怖い…… ネットで注文して届くのを待つという手もありますが、いずれにしてもちょっと時間がかかります。 ああ、図書館の中に住めたら良いのに!! できれば国会図書館の中に! でも、その「図書館」が目の前の小さなハコに収まるような手段があったとしたら……? 一度外に出たら目の痛みと呼吸困難に襲われるこの最悪の季節でも、部屋の中から一歩たりとも出ずに、書籍と同じか、場合によってはそれよりも正確で充実した情報を無料で摂取できる方法が、あるとしたら…… それこそが論文です。 論文もお金かかるんじゃないの? と思うかもしれません。いいえ、そうでもないのです。近年はとくにオープンアクセス化が進んでおり、かなりの割合の論文は無料で読むことができます。 お目当ての論文を見つけた後は、たとえば、「Unpaywall」というgoogle chromeの拡張機能などを使えば、その論文のPDFを合法的にダウンロードできる方法を探してくれますよ。 さらに、もしもあなたが大学生や大学の教員、または研究機関の職員等である場合、論文ジャーナルと包括的な契約が結ばれている可能性が高く、有料で出版されている論文たちも読むことができるかもしれません。 論文はお手軽です。お金はかからない、本よりずっとページ数が少ない、しかも、だいたいは一つの決まった目的のために書かれているので、趣旨も理解しやすい。 「論文」なんて言うから小難しく感じるだけで、英語にすればだいたいはarticle「記事」かpaper「ペーパー」ですから、そんな大げさなものじゃあないのです。むしろ本よりずっと楽ですよ。 英語論文を読もう! さて、これでもう皆さんは論文を読もうという気概に満ち満ちていると思いますけれども、ついでにもう一つおすすめしたいことがあります。 それは英語の論文を読んでみないかということです。 英語。イングリッシュ。えげれすやあめりかという、はいからな国々で使われているらしいあの言語のことです。 「英語なんて読みたくないよ~~~大学入試でもう一生分読んだよ~~~」というそこのあなた。お気持ちはわかります。けれども、どちらかといえばこれは英語で読まなければならない、読まざるを得ないという話なのです。 とくに経済学では顕著なのですが、一流の研究はほとんどが英語です。今一番流行っている研究が、というだけでなく、これまでに積み重ねられてきた、研究の核になる重要な文献がみな英語なのです。 ほとんどの自然科学、社会科学、また歴史や地域研究であっても、よほど日本に密着している研究でもなければ、大抵の研究は英語です。 なんなら、私の高度経済成長(まさに日本史!)の動画ですら、参考文献を見ればLincolnさんの”Japan, Facing Economic Maturity”という本があります。 私たちは英語を避けては通れません。その分野を研究し続けようとすれば、いつかは英語文献に出会ってしまって、読むしかない状況に追い込まれてしまうのです。「わたし英語文献、いまあなたの後ろにいるの……」と。 英語論文、ざぁ~こ けれども、実は英語論文なんてなんにも怖くありません。雑魚ですよ雑魚。 大真面目な話、あなたが思っているよりも3000倍は楽勝です。「英語読むのやだな~」を乗り越えるのが一番難易度高いレベル。 この落差にはちゃんと理由があります。大きく分けて2つ、前提知識があることと、「数字」があることです。 大学入試や何かで英語に苦手意識のある方、ご安心ください。あれはむしろ大学入試の難易度がおかしいのです。 他言語の文章を読む際に大切なのは、文脈の理解と言葉の理解の両面です。試験でよくある長文読解の問題は、いきなり文脈も何もないで英語が羅列されるのですから、読めたもんじゃありません。単語から必死に文脈を推測するという、わけのわからない作業が要求されてしまいます。 一方、あなたが自分から英語論文を読もうとするなら、それはあなたが既に日本語の文献で既に知っている分野のものでしょう。前提知識、とりもなおさず文脈への理解が十全にあるのです。多少単語がわからないくらい、どうとでもなります。 それに、別に試験のような重箱の隅をキツツキのようにつつきまくるような問題を解く必要もありません。だいたいの意味がつかめれば勝ち。あとは気になったところだけしっかりと読めばもう120点です。 もう一つの理由なのですが、これはとくに経済学や理系分野では「数字」だけでなくアイツがいます。そう「数式」が。 日本語で学んでいる間、おそらく皆さんを散々苦しめたであろう数式。けれども、日本語だろうが英語だろうが、数式の書き方は何一つ変わりません。つまり、数式が理解できているなら、日本語であれ英語であれ、あるいはいっそもっと違う言語だとしても、同じように通用するのです。 散々戦ったライバルがいざというときに味方になる熱い展開です。もちろん、そういうゲームにありがちな、「味方になると弱い」なんてこともありません。むしろ、ある友人は数式だけ追っときゃ文章なんて読む必要ないと言い出すほど。……それは言い過ぎだと思いますけどね。 もちろん、文系分野でも、近年は統計やデータを用いた研究が増えています。こういった部分は、ただ数字が羅列されているだけですし、英語の能力がなくとも簡単に理解することができます。そして文脈がわかっていれば、データの意味もある程度推測がつくわけで。内容も「やっぱりそういうこと言いたいのよね」というように、すんなり入ってきます。 論文の読解テクニック ようやくこの記事の題名と関係しそうなところにやってきました。 さて、いざ英語論文を読む覚悟がついたとして、では頭から最後まで通して一気に……というのではちょっと大変です。私もやりません、そんなこと。 ならばどうするか、ちょっとしたテクニックを使います。… Continue reading 誰でも読める! 今日から読める! 英語論文の読み方

Category: 執筆者

海鳥腰慰安旅行 ~in 湯田温泉~

皆様お疲れ様です!海鳥です! 先日、私のサークルで旅行に行きました。今回はJR西日本さんの「サイコロきっぷ」を利用しての旅行でした。 「サイコロきっぷ」とは、5000円で新大阪から西日本各地の決められた場所への往復切符が手に入る切符です。今回の目的地には福岡県「博多」、島根県「出雲」、山口県「湯田温泉」、石川県「加賀温泉」の四か所でした。 いざサイコロ! さぁ回すぞ!とのことで 私ともう一人で回し、私が「出雲」。もう一人が「湯田温泉」でした。 温泉好き二人は迷わず湯田へ。まさかの一週間前に決定。金無し二人による限界旅行が始まりました。 旅一日目 集合は新大阪。マジで毎週新幹線乗ってる生活を過ごしているおかげか、集合はすぐでき二人で喫煙所へ。 紫煙を交えつつ近況報告を済ませ、我々はホームへ。 ヤニカスの海鳥の為に指定席は喫煙ルーム目の前に。最高な気遣いである。 新山口到着!! 新山口について時刻は12時過ぎ。新山口で一度改札を降り昼食へ行きました! 私はピザを、連れはステーキを注文し、昼からのお酒で気分は最高!いざ湯田温泉へ! ところが… 車社会山口が我々に牙を向けました。 なんと次の列車は一時間後。新山口周辺で遊べるようなところは見つけることができませんでした… 逆方向!防府へ! 私たちはとりあえず防府へ向かいました! 防府といえば「防府天満宮」! 防府天満宮は「日本最初の天神さま」と言われています。 防府天満宮が祀っているのが菅原道真公 時は平安時代。承和(じょうわ)12年(845年)~延喜(えんぎ)3年(903年)を生きた平安貴族であり学者、漢詩人、政治家だったそうですね。 昌泰4年(901年)、時の権力者藤原氏によって無実の罪を着せられ、九州大宰府へ左遷されることになりました。その2年後、大宰府で薨去されました。 その後、都では天変地異が続き左遷にかかわった人々が次々に亡くなりました。このことから人々は「道真公の怨霊の仕業に違いない」といい、京都で神として祀られたらしいです。今の北野天満宮ですね。 「いや、じゃあここいつできたねん」って話ですけど。道真公が薨去された翌年にできたみたいですね。 道真公は、九州大宰府への西下の途中、時の周防国(山口県)国司である土師氏(道真公と同族)を頼り、本州最後の寄港地となる防府の勝間の浦に到着。 「此地未だ帝土を離れず願わくは居をこの所に占めむ」(解釈:この港を出発すれば次はいよいよ九州であるが、この防府の地は天皇のいらっしゃる京の都とまだ地続きである。願わくはここ松崎の地に住まいを構え「無実の知らせ」を待っていたい。) と願い九州へ向かったそうです。そしてそれから二年後、道真公が薨去された丁度その日、府勝間の浦に神光が現れ、酒垂山(現・天神山)に瑞雲が棚引き人々を驚かせたそうです。 国司を始め里人たちは道真公の御霊魂が光となり雲となって「此地」に帰ってこられたと悟り、翌年の延喜4年(904)道真公の願われた通り、御霊魂の「居」を「この所」である松崎の地に建立して「松崎の社」と号したのが始まりだそうです。 これで私は「太宰府天満宮」、「北野天満宮」、「防府天満宮」の「日本三大天神」すべてへ訪れることができました! なんだかんだ忙しくて行けなかった初詣ということで、おみくじを引かせていただきました。 おみくじ「恋愛:ちょっと待ちなさい」 いやいやいや、ちょっとまて。そんな直球あんの!?マジで笑いましたわ笑 これ以外は普通で「今年も努力しましょう」って感じだったので頑張りたいと思います! そして我々はホットチョコで体を温め湯田へ… 湯田温泉到着! もうマジで最高でした。 温泉大好き海鳥ちゃんたちは即温泉へ!温まりながらここまで来て一生サークルのことを話し続ける物好き二人。のぼせかけたころ我々はお湯から上がり、居酒屋へ! 鯨や馬刺しなどを食べながら酒を飲み交わし、またサークルの話。 もうめちゃくちゃよかったですね。 これだけで終わるはずもなく二軒目へ… 記憶ないです。 旅二日目 なんだかんだ朝早起きすることができました。速攻朝風呂へ向かい、ホカホカになった後「狐の足あと」へ向かいました。 この悪魔配合を食しました。 プリンもお酒もめちゃくちゃおいしかったですね! 一階には中原中也のコスプレがあったのでパシャリ 帰るわよ 新山口へ戻りまた居酒屋へ… 海鮮居酒屋でしたがめっちゃおいしかったですね~ おわりに 山口でも湯田と防府は初めて訪れたのですが、めちゃくちゃ楽しかったですね。山口はお酒もおいしいしまた行きたいですね!今度は「獺祭」をいただきに行きたいと思います! ではこんな適当なものを読んでいただきありがとうございました!… Continue reading 海鳥腰慰安旅行 ~in 湯田温泉~

『オックスフォードブリテン諸島の歴史1 ローマ帝国時代のブリテン島』読書メモ

今回のブログも読書メモです。 前回は世界史リブレットと言う軽い本でしたので、今回はオックスフォード(慶應義塾大学出版会の翻訳版)からヘビー級の『オックスフォードブリテン諸島の歴史1 ローマ帝国時代のブリテン島』です。 本書のシリーズは今までイングランド史が中心になりがちだったUK周辺の歴史を、非イングランド地域での近年の国民意識の高まりを受け、その他の地域もまとめて「ブリテン諸島」として地理的区分としてとらえなおすという、欲張りな試みをしています。とはいっても一人の筆者や編者が体系的に通史を組み立てて書くことは難しかったようで、各分野の専門家による論文集に近い体裁です。 シリーズ内において本書はローマ時代を扱います。この時代について編者ピーター・サルウェイ氏は序論で、研究者には大きく二種類の態度があるとしています。一つはローマ帝国の一辺境に過ぎず、その歴史を叙述するには絶えず帝国の中心の動きを見据え続ける必要があるというもの。もう一つはローマの支配は表面的なものに過ぎず、真の意味でのローマ化はなく、独自の地域であったというものです。地域主義が盛んな昨今において、後者の方が受け入れられやすいのは容易に想像できましょう。編者は客観的な視点を重視するべきとしていますが、ローマンブリテン研究では特に公平性が保たれていないと考えています。そうした古くからの研究者の態度に警鐘を鳴らしつつ、本書の序論は終わります。 さて各章を見てみましょう。本書を通じて意識されていることはブリテン島が当時どれほどローマ的であったかと言うことです。ローマによって文字がもたらされたブリテン諸島。文献史学をやるならローマから見るしかないのです。それ以外のことが知りたければ考古学をやりましょう。実際イギリスの文化財保護政策や新しい調査手法によってローマン・ブリテンには新たなメスが通ずるっ込まれているのです。考古学による成果を交えつつ本書は新しいローマン・ブリテンの叙述を目指しています。 第1章「ブリテン諸島の変容 カエサルの遠征からボウディッカの反乱まで」 本章を担当したティモシ―・ウィリアム・ポター氏は古代ローマ専門の考古学者にして大英博物館の先史・ローマ時代ブリテン島部門の学芸員でした。そして2000年に55歳の若さで亡くなっています。本章では限られた資料の中でローマ時代初期のブリテン島の様相を叙述しています。本章でとりわけ注目されるのが、カエサルによる占領失敗からクラウディウスによる南部ブリテン島の占領までの期間に、すでに社会変化が始まっていたということです。社会変化の内容として挙げられるのは記録される部族名の違いなどから考えられるブリトン人社会における混乱(戦乱)、発掘により発見された品々から推測されるローマ文化の受容です。そしてカエサルによる占領後もブリトン人社会では保守派と新ローマ派に分かれ、不安定な状況が続いていたと考えています。今っぽく言えば、治安が悪かったのが初期ローマ時代のブリテン島だということです。筆者はブリトン人の自主性を評価し、ブリトン人自らがローマ化に進んでいったと考えているように思えました。 第2章「新たな出発 ボウディッカの敗北から三世紀まで」 本章を担当したマイケル・フルフォード氏は後期鉄器時代の定住地考古学、ローマ時代の都市と農村の考古学が専門のレディング大学の先生です。本章は第1章の続きとして読むことのできるものです。治安の悪かったブリタニア属州もローマの急速な拡大が止まり、安定へと舵を切り始めた時代を説明しています。イングランドの数か所の都市では、ボウディッカの反乱により形成された焦土層が年代特定の鍵となることなど、日本とは違ったイギリスの考古学の面白い特徴を紹介してくれています。この時代に北辺では長城を建設していますが、長城建設そのものに莫大な資材や労力が必要なことを考慮すれば、長城の建設ができたこと自体、ブリタニア属州の安定と豊かさを示しているとみています。ブリタニア属州は兵士の貯蔵庫的な役目も果たし、余裕があるときはカレドニア(スコットランド)に攻め入り、そうでないときは他所に兵を引き抜いて防御に徹したことも興味深い内容です。しかし3世紀ともなるとローマ内部での騒乱に巻き込まれ、属州内の都市も防御を迫られたようです。本章ではローマ側の記述が多く、ブリテン島はローマの一部として語られ、ブリトン人の動きに関する記述は少ないです。 第3章「古代末期のブリテン島 四世紀以降」 本章を担当したP.J.ケイシー氏はローマ時代末期のブリタニアについての著作のあるダラム大学の人です。なんかネットで拾えるよさげな情報が少なかったです。本章では第2章の続きでもあり、どうもローマ衰退期のブリタニアでは豊かな生活が維持されていたらしいことが記述されています。ローマで四分統治などが始まったころ、属州でも地方分権が進んだ結果、ブリトン人エリートが政治に関わりやすくなり、結果としてローマがブリタニアから手を引いたときにブリトン人政権が安定することができたのではないかとしていますが、資料が少なすぎてよくわからないようです。ローマが撤退した結果文明を支えられる人種がいなくなって元の先史時代の生活に戻ったかのような書きぶりだった昔の歴史叙述には批判的なのは確かです。とはいってもゲルマン人侵入以後急速にローマ的制度が失われていったことは認めています。ブリトン人がローマに順応し、ローマの制度を活用できていたとするあたり、ブリトン人に対する高評価が見て取れます。まぁゲルマン人に飲み込まれたんですけどね。 第4章「属州ブリタンニアにおける文化と社会の関係」 本章を担当したジャネット・ハスキンソン氏はイギリス版放送大学、オープン大学で古典の講師をしています。そのため著書はローマの文化史のものが多く、もちろんローマン・ブリテンについても著書があります。古典の先生であっても考古学的な成果を無視することはありません。本章以降は通史から離れて各分野の専門家による解説となります。かつて歴史家によって失敗と言われていたローマン・ブリテンの美術については、なぜそのようになったのかを考察するべきであるとし、その悲劇の弁護を試みています。ブリトン人の文化の中にローマのものが入ってきたんだからただ単純にまねしたんじゃないんじゃないかと言うことです。でも作品だけじゃそれが何だって言うのかよくわからないし、解釈はいくらでもできてしまうというのが限界のようです。 第5章「景観への影響 農耕、定住地、産業、インフラ」 本章を担当したリチャード・ヒングリー氏とデイヴィッド・マイルズ氏はいずれも考古学者。ヒングリー氏は鉄器時代とローマ時代のブリテン島の考古学で特に景観に注目しています。マイルズ氏についてはイングリッシュ・ヘリテッジという、イングランドの文化財行政を担う場所で主任研究員をしているようですが、同姓同名の人が多く、ネットではあまり多くのことが分かりませんでした。景観とは人の手が加わった地理のようなものと言えるでしょう。かつて森林が生い茂っていたブリテン島は狩猟者が獣を集めるために木を切ったり、農地を広げたりすることでハゲはじめ、土壌流出を引き起こし、低地には土砂がたまって湿地のようになったという話などです。居住地でいえば、ローマ兵の駐屯地を中心にローマ的な地区があり、それが道路で結ばれてその間にも広がり、低地部はローマ的な景観を見せていたようです。しかし山間部などはローマ以前の様式を残し、環濠定住地を使い続けたようです。それでもそうした遺跡の中からローマの工芸品が出てくるので、ローマの影響から逃れられていたわけではないそうです。ローマがブリテン島を放棄したのちもローマの景観は残り続けたという話は第3章と共通し、5世紀末にはその景観は消え失せたとしています。 第6章「世界の縁 帝国最前線とその向こう側」 本章を担当したデイヴィッド・J・ブリーズ氏はローマ時代の辺境に関する考古学の専門家で、スコットランドでの調査も行っていたようです。調査の成果によりアントニヌスの長城が世界遺産に登録されています。本章はローマの領域から目を離し、特にカレドニア(スコットランド)を解説しています。しかし、非軍事的定住地の出土遺物は少なく、遺跡の分布調査や発掘もそれほど進んでいないという悲しい現実があるようです。はっきりしていることはスコットランド、特に北部ではローマ由来の出土遺物はかなり少ないということで、先住民の意図なのか交易がなかったのか、とにかくローマ側との交流が少なかっただろうという話です。 結論 編者ピーター・サルウェイ氏による結論では、私のように集中して全部理解して読み切ることのできなかった人のために本書を改めてまとめています。あ、こんなこと書いてたっけなぁ見落としたなぁなど思いながら読む場所ですね。 さてここまで偉そうに読書メモを書きましたが、私自身読書力が弱いので、鍛えるために書かせていただいております。この読書メモを見たうえで本書を読んで、全然違う、まったく読書の助けにならなかった、などご指摘があるかもしれません。そこについてはすべて私の浅学の責任であるためここであらかじめお詫びいたします。ひとまず最後まで読んでいただきありがとうございました。 以下メモを書かせていただいた書籍のアマゾンのページです↓ オックスフォード ブリテン諸島の歴史〈1〉ローマ帝国時代のブリテン島

チェコ旅行の備忘録

はい、皆様ここではお久しぶりです。 なんだか新型コロナに関する規制が徐々に緩和されそうな情勢ですが、やはりまだ海外旅行を自由に楽しめるようになるまでは時間がかかりそうなので、今回も自由に旅行ができたあの頃を懐かしみながらブログを書いていきたいと思います。 今回紹介していくのはチェコ旅行の様子です。 私の動画シリーズでももう何回も擦っていますが、何回も擦るのは今までに行った海外の中でもトップクラスに感動した国だからでもあります。なお記事内の写真は全て筆者撮影です。 1.旧市街広場 やはりチェコと言えば印象に強く残っているのはこの旧市街広場です。旅行時は確か1月初旬とかで、辺りにはクリスマスマーケットの装飾がまだ多く残っていました。 その様子は上から見た写真だと分かりやすいです。屋台でスナックを購入し小腹を満たしたのは良い思い出となっています。 2.プラハ城 プラハ城もまたチェコを代表する観光地でしょう。当時はあまり良いカメラを持っていなかったので(写真はi pod touchの第5世代で撮影)、画質はあまり良くないんですが、遠くに佇む幻想的な城の姿は強く印象に残っています。RPGだとラスボスが住んでそう。 実は… おそらく知る人はかなり少ないかと思いますが、私はチェコを含めた中欧の旅行動画を投稿してた時期があります。(現在は全て非公開) 当時はまだ○学生とか○校生でしたが、今思うと現在更新中の全世界解説につながるようなことをしてたんです。たまには初心を思い出すのもいいですね。 それではまた機会があればお会いしましょう、それでは~!

2-少しだけ難しい暗号を話してみる

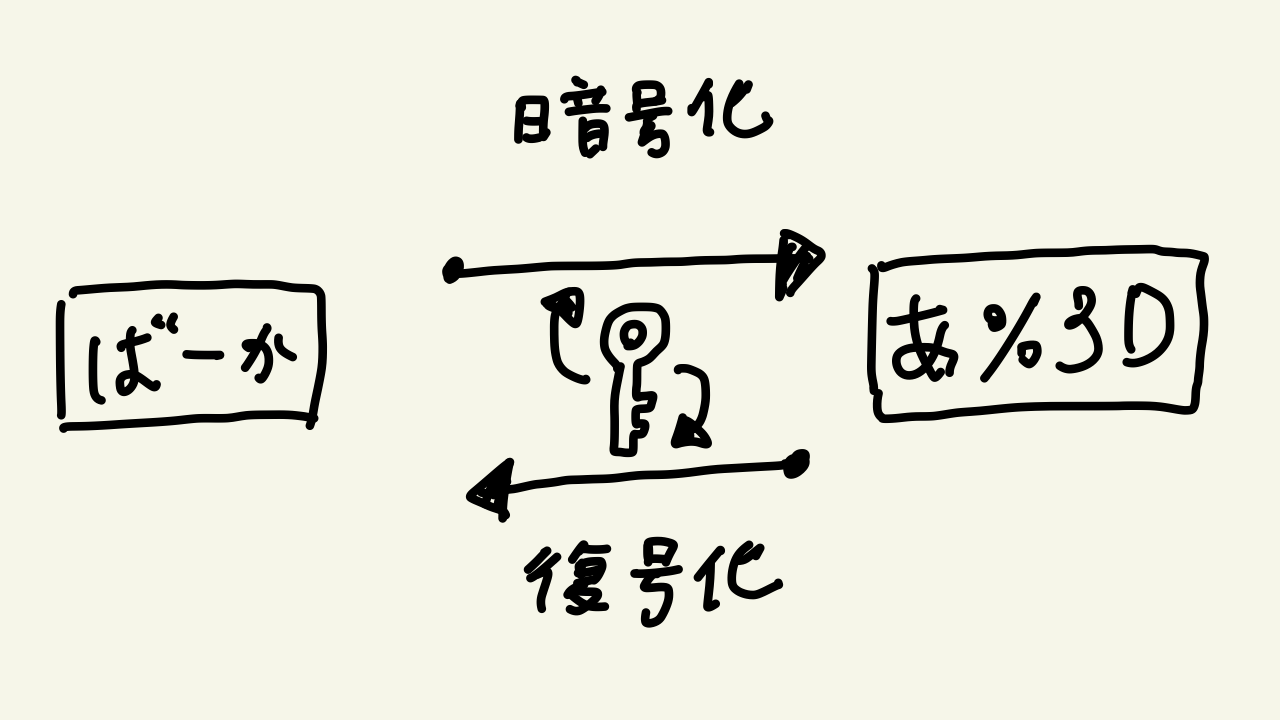

安全な暗号と共通鍵 まえがき 最近は冷え込みも激しく、椅子の上であぐらをかいて足の指先を温める季節となりました。そんな今日は12月中旬です。大学のレポートを書く時のように、「だ・である」調か「です・ます」調のどちらを選ぼうか悩んでいるところではございますが、早速本題に入りましょう。 前回書いたブログでは、シーザー暗号だとか単一換字式暗号だとかの話をしました。昔から使われている暗号化技術ではありましたが、無線やコンピュータが発明されるにあたって急速に陳腐化することになります。 安全な暗号 そもそも、安全な暗号とは何でしょう? この疑問に答えるためには、別にアマゾンの奥地に行く必要はありません。ネットの海を泳げば自ずと、「ケルクホフスの原理」にたどり着くでしょう。 ご推察の通り、「ケルクホフスの原理」はケルクホフスが1883年に発表したものです。この原理は6つの条件があり、特に下記の2番目のものが重要とされています。 ・「ケルクホフスの原理」 暗号化通信は以下を満たさねかればならない(何となくの意訳、正確なものはURLから) 1. 現実的に解読不能であること 2. 暗号化の方法は広く知られていても問題ないこと 3. 鍵は簡単に通信と保持ができ、容易に変更可能であること 4. 電信通信できること 5. 携帯可能で、一人で使えること 6. とっても楽で使いやすいこと 『Kerckhoffs’ principles – Cryptographie militaire』 https://www.petitcolas.net/kerckhoffs/ 前回説明したシーザー暗号は、暗号化方法がわからなければただの文字の羅列に見られるかもしれません。最初からシーザー暗号と知っていれば解読は容易ですが、知らなければちょっとした時間がかかるでしょう。けれども、「ケルクホフスの原理」は暗号化方法は知られていると思っておけ、と言っているのです。つまり、安全な暗号とは秘密の鍵さえ守ることができれば、解読されないもののことを言います。 共通鍵暗号 暗号通信の基本的な方法は、次のようになります。まず、送信者と受信者が通信の同意を行い、秘密の鍵を共有します。次に送信者が鍵を使用して暗号化を行い、安全でない経路を使用して暗号文を受信者へ送ります。最後に、受信者が受け取った暗号文に鍵を使用して復号することで、平文得ることができます。 このような暗号通信の方法を「共通鍵暗号化方式」と言ったりします。 DES DES(Data Encryption Standard)は、1977年にアメリカで標準化された「共通鍵暗号化方式」の暗号です。この暗号は標準化された当時は、解読不能とされていました。しかし、現在ではこの暗号化方式は使用されていません。コンピュータの進化が早すぎるせいで、さっくり鍵を見つけることができてしまうのです。現在主流の共通鍵暗号方式は、AESというものです。 今回はこのDESを試してみよう、と思ったりもしましたが、この暗号化方式はパソコン通信のために開発されたものです。つまり、ブログにひたすら0と1が並んでしまいます。世の中には、数式を見ただけで今日の夕食の献立を考えてしまう人がいるそうです。それと同様に、0と1が並ぶ世界を見せつけると、おそらく似たような人が現れるかもしれません(ちなみに、夕食にはコンソメを牛乳に溶かして作ったクリームシチューなんかが良いでしょう)。私が綺麗に説明し切れるかどうかという話は置いておくとして、今回は大まかに記述するにとどめます。 まず、鍵の長さは64bitです。64bitというのは、0か1のどちらかが64個並んでいると言うことです。エラー検出用の8bitを除くと実質的に鍵長は54bitとなります。この54bitの鍵を使って16個のサブ鍵を生成し、これを暗号化に使用します。… Continue reading 2-少しだけ難しい暗号を話してみる

『宮廷文化と民衆文化』読書メモ

歴史を学ぶものは動画なんか見ずにちゃんとした本を読むべきなのは当然のことなのですが、私は動画を作るために本を読んでばかりで、いつの間にか本を読むことを目的とした読書ができなくなっておりました。 そこで今回からは今後の読書モチベーションのために本を紹介していくこととしました。しかし、読書がはかどっていなかった私に紹介できる本は今のところこの以下の本ぐらいでしょうか。 『宮廷文化と民衆文化』世界史リブレット …薄い本です。今度はごつい本を紹介するので許して… 本書はブルゴーニュからブルボンまでの宮廷文化とフランスの近世民衆文化を取り上げて、その二者がブルジョワ階級の勃興で統合されるところまでを扱っています。とはいっても内容はほぼ宮廷文化で、民衆文化とブルジョワの説明はわずかです。私は民衆文化やブルジョワ文化などより宮廷文化に興味があったので全く問題ありませんでしたが、民衆文化側に興味を持たれている方にはお勧めできないでしょう。ただし18世紀の生活に付随した文化を勉強し始めるためならいいのではないかと思います。 さて軽く各章の内容をお伝えしますと以下のようなものです。 ①ブルゴーニュとウルビーノの宮廷 本章で宮廷文化の始まりは15世紀ごろのブルゴーニュであると述べられています。それ以前の宮廷文化、シャルル・マーニュやアリエノール・ダキテーヌと分けたのは武だけではなく文の力を有して形成された文化だからだとしています。晩餐はもちろん、音楽や蔵書、入市式などの儀礼において当時西欧において最も壮麗なことでブルゴーニュは知られていたのです。そのブルゴーニュに次いで紹介されるのはルネサンス期のイタリア宮廷であり、特にウルビーノを中心にしています。宮廷は王の住居であるだけでなく、それまでの修道院や教会に代わる文化の発信地でもあることが様々な部分から語られています。 ②フランスの宮廷 宮廷と言えばだれもが思い浮かべるバロックからロココの時代のヴェルサイユ。ベルばらの聖地です。ブルゴーニュやウルビーノが栄えていたころのフランスは、内乱やらペストやらで悲惨な状況でした。それが収まっても宗教改革による動乱が起こり、七転八倒の時代が続きました。そうした状況の中でも着実にルイ14世時代に花開く宮廷文化の下地が出来上がっていることを示しています。特に下積み時代のフランスに特徴的な移動宮廷の記述は興味深いです。そのあとは皆さんご存知の、ヴェルサイユに固定された宮廷文化の王道です。国王の行動がすべて儀式と化す、24時間舞台の上のような生活。そして収入源を求める貴族たちの阿諛追従。そりゃプチ・トリアノンに農場を作ってのんびりもしたくなりますね。 ←プチ・トリアノンです。こっちはヴェルサイユ宮殿。たまに来る分には豪華でいいところですが、ここで暮らせとなれば話は別。 ③民衆文化 民衆文化は普段の自分の周りでも何か片鱗が見えてきそうな内容です。不安から逃れるようにお祭りの時には騒ぎ、情けない男は集団でつるし上げて制裁する。暴力性が垣間見える部分もありますが、なんだ人間ってそんなに変わってないんだなと思えます。庶民本の普及で本が非日常を与える役割を担い始めたと書かれているところは、あぁ古き良き時代が去っていくのだなと郷愁を感じずにはいられません。 ④ブルジョワ文化による統合 本章はわずか4ページです。放埓な財政が生み出した買官制度により宮廷にやってきたブルジョワが、宮廷外にその高度な文化を持ち出していくというところを説明しているのですが、それがどうやって民衆文化と融合して現代文化になったかまでは説明してはいません。そこからさきは読者が調べる課題なのかもしれません。 と以上のように後半は記述が少ないのですが、その直後に参考文献が列挙されています。初学者にやさしい世界史リブレット、とりあえず何から読んだらいいか悩んだときにぜひおすすめのシリーズです。

戦時中の鉄筋コンクリートについて、お話します。

まず、鉄筋コンクリートとはなんぞや。 明けましておめでとうございます。2023年もよろしくお願いしたりしなかったりしますね。 そんな新年の挨拶もほどほどに、今回の主題である鉄筋コンクリートについてますは話しておきましょうか。 鉄筋コンクリートとは、コンクリートの芯に鉄筋を配することで強度を高めたものを指し、コンクリートは圧縮力に強い反面、引張力には弱く、一度破壊されると強度を失う一方鉄はその逆で、引張強度が高い反面、圧縮によって座屈しやすいが、容易には破断しない粘り強さ(靱性)を持つを両者を組み合わせることで互いの長所・短所を補い合い、強度や耐久性を向上させるものが鉄筋コンクリートであります。 これは現代の鉄筋コンクリート 戦時中の鉄事情 さて、そんな鉄筋コンクリート君ですが、戦時中はどうだったのでしょうか? 戦時中で鉄と言えば、ある程度ミリタリーや近代史を齧っている皆様でしたら、昭和16年に公布された金属類回収令による金属供出によって寺の鐘やら学校や公園やらの銅像が撤去されて溶かされて資源化、軍事転用されたというのは良く知っている事でしょう。 何を隠そう、戦前の日本は鉄鋼産業に問題を抱えていた国でした。 まぁ、仮想敵国である米帝から屑鉄を輸入していた時点である程度は察してください。 鉄鋼産業は、鉄鉱石を製錬して鉄を作る「製鉄」と、鉄鋼製品の元である銑鉄を加工して鋼鉄や特殊鋼を作る「製鋼」に分けられます。 そして、鉄鉱石を製鉄して鉄にするよりも、屑鉄を溶かして鉄にするほうが、ずっと安く鉄を作れます。 戦前の日本は、後者の製鋼はそれなりの水準でしたが、前者の製鉄はイマイチでした。 で、屑鉄を買ってくれば「製鉄」する必要が無かったので、日本は屑鉄需要がとても高かったのです。 実際、日本は鉄鋼は80%程度を自給していましたが、その元となる銑鉄の自給率は60%に届きません。 さらに、日本の製鉄産業は経営が苦しくて技術革新が進まず、その製品である銑鉄の品質もイマイチでした。 そんな中で、船、自動車、鉄道、建築材などで大量のスクラップを出し、比較的品質の良い屑鉄をたくさん出すアメリカからは禁輸、果てには戦争までしようというのです。頭を抱えたくなりますよね。 鉄不足の中での鉄筋コンクリート建築 なので戦時中の日本は鉄不足に悩まされました。それは戦時中に建てられた鉄筋コンクリート建築にも見るとこができます。 例えば、「戦争」で「コンクリートの塊」と言えばまず頭に浮かぶと思われるのが、トーチカ、特火点とか言われる奴ですね。 私は昔、北海道に住んでいたのですが、北海道はその土地の広大さからか、あまり戦争遺構が撤去されずに放置されているパターンが多く見られます。そのため、苫小牧や網走といった米軍の上陸が予想された海岸線には未だにトーチカが多く残っています。 北海道に今も残るトーチカ跡。こういうのが多いのが北海道のいい所である。 その中でも私は厚真町の海岸線にあるトーチカを5年ほど前に見に行き、天井に登ったりしたのですが、崩れた壁面からは一本も鉄骨が出ていない。 少し離れたところにあったトーチカの基礎らしき場所も鉄骨が30センチ間隔で1本ずつ出ているといった状況。完全に鉄不足から鉄筋をケチったり使用しないでこれらを乱造していたという切羽詰まった当時の状況がこういったところからも見て取ることができます。 これだと鉄筋の引張力と粘り強さの恩恵を受けられない訳ですから、強度の落ちたトーチカで米軍の砲爆撃に耐えられるのかとても心配です。 また、去年の夏に南相馬市に行った時……と言っても本来の目的は相馬野馬追と南相馬市博物館に静態保存されているC50形蒸気機関車を見に行くのが目的だったのですけれど。 南相馬市博物館に静態保存されているC50。大正の傑作8620形を再設計したものの、その優秀な点を再設計でほぼほぼ潰してしまった悲しい子である。 この103号機はC50の特徴の一つであった調子の悪い本省細管式給水温め器を取り外してあるようだ。 その南相馬市博物館には戦時中に製造されたコンクリート柱の断面があり、それには鉄筋の代わりに竹が骨組みとして使われていたのです。鉄筋ならぬ竹筋コンクリートです。竹のしなやかさを鉄筋の代用としようとしたのでしょうがそれでも強度は落ちているであろう事と、腐食に弱い事は想像に難くありません。 これが博物館内と、静態保存されているC50の隣に腰掛けとして置いてあるのです。 「こんな貴重なものを腰掛けにするだなんて……なんて贅沢なことをしているんだ」と思いながら腰掛けてきました。 いい歴史成分の摂取になりました。 C50の隣に腰掛けとして設置されている竹筋コンクリート。環状に空いた穴の部分に竹が通っている。 鉄道レールと鉄筋コンクリート建築 さて、交通面では同じく昭和16に、不要不急線と指定された鉄道は線路がはがされ、レール等の金属が軍事転用されました(札沼線や白棚線など) 鉄道レールは不要不急線から引っぺがされた後は、もちろん溶かされたものもあったでしょうが、レールは入ってしまえばまっすぐな棒。なので鉄筋コンクリートの鉄筋として建材に流用されたものもありました。 例えば、厚真町にある共和トーチカでは崩れたコンクリート壁面からレールが見えるところがあり、レールをそのまま建材として流用したのが分かります。 このように戦時中の日本は深刻な鉄不足に悩まされながら、あるものを節約したり流用したりして、今の建築基準ではお粗末と言わざるをえない鉄筋コンクリート建築をして祖国防衛をしようと奮闘していたのです。

歴史好きだった私が、中国文学・思想を専攻に選んだワケ

模擬授業「道教はいつ成立したか?」 さて、共通テストもまもなくという時候となりました。 (いちおう当チャンネル視聴者の1~2割はこれから大学、という世代です) そうした若い「歴史好き」のみなさんの参考に、私の進路選びのことを述べたいと思います。 「世界史」をうたっているチャンネルですが、私は中国学(文学・思想哲学)を専攻としています。 (「中国史」は「中国学」含まれることもありますが、ここでは別個とします) 1月7日に挙げた動画も、 中国思想及び、その隣接分野である日本思想・仏教・神道を取り上げたものです。 しかし、中高生の頃の私は「歴史好き」であり、史学を専攻するつもりだったのです。 オープンキャンパスの思い出 「中国学の方がいいかも」と思ったキッカケは 高校二年時のオープンキャンパスで受けた「道教はいつ成立したか?」というテーマの模擬授業でした。 (以下、記憶だけでなく、現時点の学問的知識に基づきます) 先生が受講者に問いかけ、私を含む3名が回答します。 ①私は「老子」②ある者は「後漢」 ③またある者は「3~4世紀」 先生はどれも「正解」とおっしゃいました。 ①老子 道家(老荘)思想は黄帝・老子を開祖と称して、漢代には「黄老」とよく併記されます。 (黄帝はもちろん、老子も実在があやしいですが) そして道教においてこの両者は開祖のような位置づけとなっています。 道教側の主張として「道教が老子にはじまる」から、私の「老子」という回答を正解としてくださいました。 しかし、歴史的にいえばこれは事実とは異なります。 道家思想も道教もどちらも「Taoism(タオイズム)」ですが、道教は道家思想とは区別します。 ②後漢 道教は道家の延長線上にあるのは間違いなく、老子及び書物『老子』を重んじますが、 不老不死を目指す神仙説や陰陽五行に道家思想が混ざって宗教性・神秘主義色が濃くなっています。 そのために道家の哲学とははっきり区別されます。 厳密な正解とは「②後漢」です。最初の道教教団といえるのは、『三国志演義』でもおなじみの太平道と五斗米道です。 ③3~4世紀 しかし、同じく後漢に中国に伝来した仏教、「国教」として地位を確立した儒教とくらべると稚拙な存在でした。 仏教教団を参考に教団組織をつくり、これらと「三教」として肩を並べさせたのは、北魏の寇謙之です。よって先生は「③3~4世紀」も正解とされました。 (「確立」だったら寇謙之で間違いないですね) この模擬授業は、複数の大学で聞いた歴史学よりも遙かに面白く感じました。 いざ受験という時、史学科も受けましたが、中国文学とか、東洋哲学とかいうような名前の学科も受け、 結果、中国学の道を歩んでいくこととなりました。 難しい学科選び 「中国史好き」の方には『史記』ファン、「三国志」ファンが結構いると思いますが、 歴史学よりも中国文学を専攻にした方が幸せだったろうなという人をたまに見かけます。(その逆もしかり) 「史学」「文学」「哲学」は隣接領域であり、ある程度はどうにかなりますが 最初に学ぶのは、その分野の概説です。「イメージしてたもの、やりたかったことと違う」ということはめずらしくありません。 (文学研究者が歴史について書いたり、歴史学者が思想について語ったりなんてよくあるので、本当にどうにかなるのですが、最初に興味持てないと続けるのは難しい思います) 選ぶ前に本を読もう! 今年受験生、これからが正念場ですね。見事複数の学科に合格されたとして、「そのまま第一志望を選ぶ」前にちょっと待った! 学問領域が異なるなら、決める前にその学問に関係する新書本を数冊読んでみてください。 「イメージと違った」「こっちの学科の方が面白そうだ」ということが十分あり得ます。 来年以後受験生という方も、オープンキャンパスの模擬授業もいいですが、ついで担当教員にお勧め本を聞いてみてください。 転学・転学の制度もありますが、面倒ですからね。

サンタさんは大悪人!? プレゼントの経済学

水差し野郎こと経済学さん クリスマス。ある人は家族と、ある人は恋人と、ある人は友人と。みな楽しく過ごす日です。 いくら経済学者たちの性格が一人残らず捻じ曲がっていて、恋人はおろか友人だってろくすっぽ作れるはずがないという事実があるとはいえ、クリスマスくらいは場を読んで、水を差さないように気を配るに違いありません。 ……と言いたいところなのですが、残念ながら、経済学者の性格のひねくれようは我々の想像をはるかに超えています。 その経済学者がやり玉にあげたのは…… クリスマスプレゼントだろ!! クリスマスの象徴、プレゼントなのです。 もちろん、いくらあの経済学者たちであっても、どこぞのイーデン校の経済学担当の先生のような無根拠の難癖をつけることはそれほど多くありません。 そこには一応の経済学的根拠があります。何も僻みや妬みだけで言っているわけではないのです。 ……ここまで経済学者の面の皮よりぶ厚いオブラートに包んでいますけど、流石にこの先は放送禁止用語が出かねんぞ。 というわけで(?)、このブログ記事では、経済学の観点から(クリスマス)プレゼントについて議論します。 ではでは、さっそくやっていきましょう。 ここは読み飛ばしてもおkです まずは、教科書的なプレゼントの経済学的な意味について述べ……るために、経済学の考え方の基礎をお話します。 数学があんまり好きじゃないって人はここは読み飛ばしちゃっても構いません。 経済学の世界においては、私たちは日々難解な数式を解き、効用(うれしさ)を最大化すべく消費計画を決めることになっています。 代表的な効用最大化問題は、こんな感じです。 (x_iは第i財の消費量、p_iは第i財の価格、Yは予算) これを皆さんは世の中の膨大な量の財に対して解いているのです。 え、そんなわけないだろって? ごもっとも。もちろんそんなわけがありません。こんなの、世の中の人間の9割は解き方すらわからないと思います。 とはいえ、私たちは理由もなく消費計画を決めているわけではありません。皆さん自身は、何か商品を買ったり買わなかったりすることを、「なんとなく」決めていると思い込んでいるかもしれませんが、実は非常に多くの要素を考慮に入れた上で判断しているようなのです。 皆さんの意思決定はとても複雑で、ほんとうに様々な要素に左右されています。たとえば、今日の朝聞いたニュース、お隣さんの噂話、給料日、お財布の中身、空腹感、などなど。 しかもその上、時々の選択が必ずしも一つの目的のために行われている訳でもありません。これらをそのまますべてモデル化する、つまり数式で表すことは、どう考えてもできっこありません。 しかし、他の近似、とくに数学が扱いやすい形で表すことは可能です。これこそが上の効用最大化問題というやつなのです。 つまり、私たちは次のように考えます。 人々はあたかも効用最大化を行っているかのように行動する、と。 これなら、皆さんもある程度納得できるのではないでしょうか。そして、この考えの当てはまりは非常に良いのです。 ……ここまでずいぶんと文字数を使って説明しましたが、結局は、この記事では効用最大化で考えますよ、というだけの話です。 そして、効用最大化を前提にすれば、「プレゼント」の意味がひっじょーーーーにわかりやすくなるのです。 経済学者「『これプレゼントするね!』はすべて悪」 経済学上では、プレゼントはおおむね2種類に分けることができます(厳密にはグラデーション様だとは思いますが)。 第1がお金、ないしはそれに近い金券などのプレゼントです。代表例はお年玉でしょうか。最近ならアマギフもここに含まれると思います。 このようなお金のプレゼントは、当然ながら受け取り手が自由に使い道を決めることができます。何かおいしいものを食べてもいいし、自分の趣味に使ってもいいし、どこかお出かけをしてもいい。もちろん貯金することも可能です。 上の経済学的なお話を踏まえて言うと、「予算」が増えるということになります。もっとも、その分贈り手のお金は減っていますが。お金がただ移動するだけなので、皆が効用最大化を行うとみなせる限り、社会全体の効用はほとんど変わりません。 私が自分で1万円を使って本か何かを買っても、その1万円を娘の六花にプレゼントして、六花が六花自身のために何かを買っても、経済学の観点で見れば、結局この家族のうれしさは同じくらいになるのです。 第2が具体的な財やサービスのプレゼントです。ふつう、皆さんがイメージするプレゼントと言えばこちらでしょう。 このようなプレゼントは、お金と違って、受け取り手は自由に使い道を決めることができません。 お菓子をプレゼントされから、その価値の分のCDを買う、なんてことは無理な話ですね。あるいは飛行機のチケットを貰っても、お腹はちっとも膨れません。貯金なんてどうあがいても不可能です。パンを貯めておいたら腐ってしまいます。 これまた上の経済学的な話からは、特定の財の消費量だけが増えるということになります。この場合も、贈り手のお金が減っていますね。… Continue reading サンタさんは大悪人!? プレゼントの経済学

『花神』はいいぞ。(おすすめ大河ドラマ紹介 第2回)

※今回は、とある大河ドラマ紹介文です。 ネタバレ注意! こんにちは、いのっちです! 年末の忙しい時期にも関わらず、私のブログを読みに来てくださって本当にありがとうございます! 「世界史べーた(仮)」開設からもうすぐ1年が経ちます。 先日はVtuber様との出張コラボ生放送が実現するなど、活動の幅が益々広がってきて非常に嬉しい限りです♪ 今日は私が歴史好きになった理由の一つ「大河ドラマ」の御紹介をさせて頂きたいと思います(季節感なし!)。 今回御紹介させて頂くのは、幕末の長州を描いた作品『花神』(1977年[昭和52]放送)を御紹介します! (例によってリアルタイムで視聴していたわけではなく、総集編を観たことがあるだけですが💦) 本作は司馬遼太郎さんの小説『花神』を中心に、『世に住む日々』『十一番目の志士』『峠』などの小説を組み合わせた物語が原作になった作品です。 主人公は原作と同じく日本近代軍制の創始者である「大村益次郎(村田蔵六)(演:中村梅之助さん)」です。ただし、本作は長州藩を中心とする群像劇なので、「吉田松陰(演:篠田三郎さん)」や「高杉晋作(演:中村雅俊さん)」など松下村塾周辺の人々についても大きく取り上げています。 ドラマの中でも、変革の時代は三種類の人間によって成されると紹介されていました(思想家:吉田松陰、戦略家:高杉晋作、技術者:村田蔵六[大村益次郎])。 因みにタイトルの「花神」ですが、「花咲か爺さん」という意味だそうです。幕末という短くも激動の時代に命を燃やして一花咲かせた人々を描いた本作に相応しいタイトルだと思います♪ 長州の村医者出身の村田蔵六が蘭学修行の為、大阪にある緒方洪庵の「適塾」(同窓には福沢諭吉・橋本左内などがいる)の門を叩くところから本作は始まります。 好学家で優秀だった蔵六ですが、特段野心があるというわけではなかったので、平穏な時代であれば故郷の町医者として一生を終えていたはずでした。しかし時代がそれを許しません。蔵六は技術者、そして軍人として故郷長州の動乱に巻き込まれていきます。 あと開明的で合理的な学者肌の印象が強い蔵六ですが、本作では少し違う一面を垣間見ることが出来るシーンもあります。 恩師・緒方洪庵の弔問の席において、蔵六は福沢諭吉に「なんで(蘭学を学んだあんたが、無謀な攘夷を主導している)長州なんかにいるんだ?」と問われす。 それに対して蔵六は憤然として答えます。 「攘夷の何が悪い!福沢のように物分かりのいい奴ばかりでは日本は滅びる。確かに俺たちは蘭学を学んだがそれがどうした。小さい国の癖に横柄な面をしている奴を討ち払うのは当たり前だ!(要約)」 ただの冷静な合理主義者ではない村田蔵六の熱い内面がほとばしる名シーンだと思います。(実際に『福翁列伝』に似たようなエピソードがあるとか) 他にも魅力的な人物はたくさん登場しますが、個人的なお気に入りはやっぱり「高杉晋作」ですね。 どこまでが史実なのかは存じ上げませんが、本作では高杉の破天荒エピソードがこれでもかというくらい採用されています。 例えば… ・将軍の行列にやじを飛ばす。 ・突然出家する。 ・講和会議の席で古事記を暗唱して相手の要求を有耶無耶にする。 などなど(これでもごく一部です) しかし、「強質清識凡倫に卓越す(吉田松陰)」「動けば雷電の如く発すれば風雨の如し(伊藤博文)」と称された高杉晋作。 勿論ただの問題児というわけではなく、「維新回天の原動力」として要所要所で大活躍していきます! 個人的に一番好きなエピソードでは「功山寺挙兵」ですね。 京都での戦い(禁門の変)に敗れたうえに、列強の連合艦隊にも完膚なきまでに叩きのめされ、窮地に立たされた長州藩。藩の上層部は幕府への恭順を決定、隊の存続を優先する奇兵隊の同志たちもその方針に理解を示そうとします… Continue reading 『花神』はいいぞ。(おすすめ大河ドラマ紹介 第2回)